在轮椅上取得最高学位,他继续追逐“报国梦”

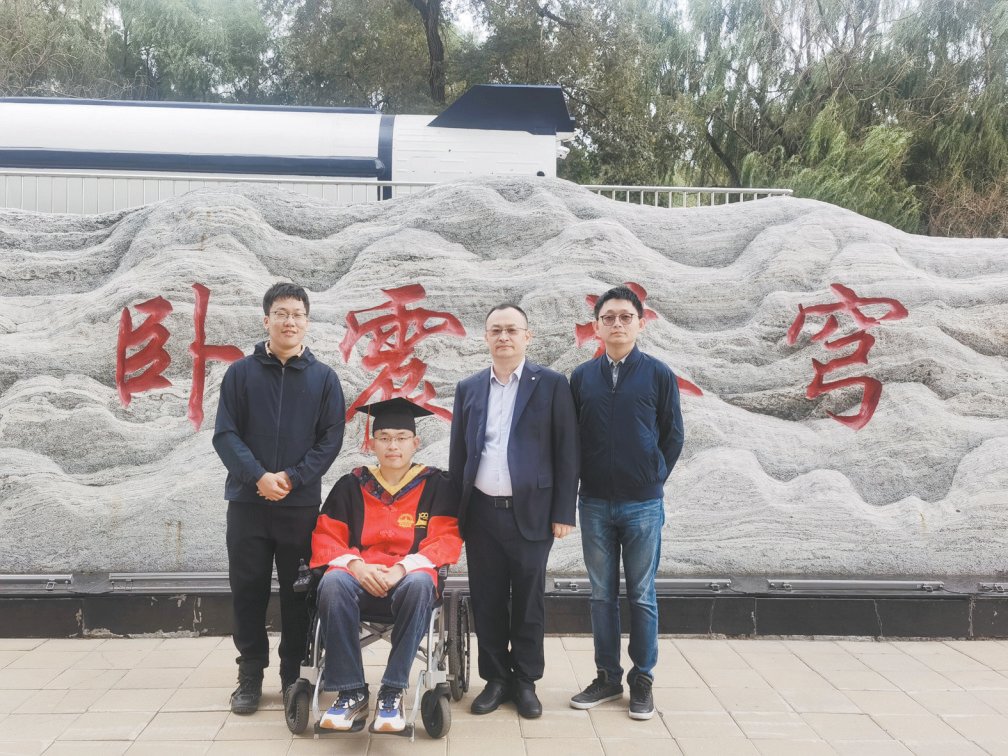

徐恺鑫和课题组老师在一起

本报记者 由培远

11月26日,哈尔滨迎来今冬第一场大雪。在飞舞的雪花里,刚刚博士毕业走出校门的徐恺鑫坐着轮椅从容前行,奔向他人生的下一站。他要用科学知识服务国家国防安全,实现自己的报国梦。

不一样的起跑线 有着同样的梦想

1996年,徐恺鑫出生于黑龙江宁安,患有先天性脊柱裂。上小学时因为看病他经常耽误上课,因此学习很吃力。“父母告诉我,要想取得和别人一样的成绩,就要付出比别人更多的努力。”

徐恺鑫腰部和腿部接受过4次手术,但效果并不理想,四年级时就无法正常行走了。“有事我就给父亲打电话,每次他走进班级扶我去洗手间,我都会脸上发烫。”

父亲承担起照顾儿子的重任,母亲负责赚钱养家。“我唯有直面挫折、勇往直前,才能活出别样的精彩,不辜负父母的付出。”

徐恺鑫小时候就有了梦想,“看航天英雄搭载神舟飞船飞向太空,我长大后也想投身航天国防事业。虽然身体不允许我冲锋陷阵,但我也想做幕后英雄。”

他克服常人难以想象的困难努力学习。2014年,他以宁安市理科第3名的成绩考入哈工大航天学院自动化专业。

勇于追梦的他 用自立自强点亮青春

考上哈工大让徐恺鑫既兴奋又忐忑,他不知道能否适应大学生活。

“学校会竭尽所能提供适合他的环境,把孩子交给哈工大你们就放心吧!”辅导员吴越的话打消了父亲陪读的念头。

班长尹杰了解情况后,决定照顾徐恺鑫的日常生活。

这些承诺,是他大学生活的开始。

学校将无障碍设施从二校区修到一校区,从公寓修到了食堂,上课的教室全都调整到一楼。“本科期间学校40多次为我修斜坡、无障碍洗手间……哈工大让我的学习和生活‘畅通无阻’。”

而尹杰也成了徐恺鑫的“双腿”,他们一起上课、吃饭、自习,形影不离。尹杰还推着徐恺鑫去洗澡。

“有一天下大雨,我都放弃去上课了,班长来到我寝室,坚持推着我去上课。我们顶风冒雨,最终在上课前赶到了教室。虽然我俩身上都湿了,但遵守了大学不逃课的约定。”

萦绕身边的爱与善,让徐恺鑫迅速适应了大学,但真正改变他的还不止这些。

“刚上大一我就学习了哈工大‘八百壮士’事迹,20世纪50年代,800多位热血青年从祖国各地来到哈工大,把毕生献给了共和国的工业化事业。我从他们身上学到两点:一是他们在艰苦年代克服重重困难,白手起家承担起教学、科研任务,我也要克服身体困难攀登科学高峰;二是他们放弃了大城市的优越条件,响应国家号召,支援边疆建设,这份爱国情怀我非常敬佩……”

徐恺鑫参加了哈工大航模协会,其他同学能轻松完成的模型设计制作,他要付出更多的时间。最终他提出的设计方案试验成功,在全国科研类航空航天模型锦标赛中获得限距载重空投项目二等奖和单项团体第六名的好成绩。

“我们安排他做辅导员助理,让需要帮助的同学找他补习功课……”吴越时刻关注着徐恺鑫的心态,留意每一个帮他实现自我价值的机会。

“我特别感恩学校、老师和同学们,能为大家做点什么,我特别欣慰。”徐恺鑫以优异的成绩和自强不息的品质,获“中国大学生自强之星”提名奖、国家励志奖学金、黑龙江省高校年度人物等荣誉。

“和恺鑫在一起的1000多天,我从没听他抱怨过生活的挫折,也从未因前方的坎坷而停下前进的脚步。表面上是我帮助他,其实他教会了我乐观和坚强。”在尹杰看来,徐恺鑫是真正的强者。

爱拼才会赢 取得最高学历再出发!

2018年,徐恺鑫以专业第七的成绩推免读研,师从控制领域知名专家、航天学院张立宪教授。

徐恺鑫想在工程实践项目中做研究,但导师张立宪、副导师蔡博考虑到他的身体并不适合动手操作,最终把他的研究方向定在多模态防抖控制理论上。

“你把基础问题解决好,一样可以贡献于工程项目。”导师张立宪对徐恺鑫说。

只要方向对了,再难也要走下去。

“我每次去他寝室他都在电脑前工作,十一二点都不睡。有一次为了赶任务,他在实验室待一天一宿,累的时候只能在轮椅上原地休息,不能像其他人一样躺下眯一会。”在课题组杨嘉楠老师看来,任何困难都未曾阻挡徐恺鑫攀登科学的高峰。

为了锻炼滑轮椅所需的上肢力量,徐恺鑫每天都在宿舍健身,后来他的轮椅升级成了电动的,刚使用时徐恺鑫有些陌生,遇到小坑就会摔倒。“每次摔倒爬起来我都对自己说,未来的路一定要靠自己的力量,走得更好、更远。”

为了少让徐恺鑫四处奔波,课题组将预答辩等工作安排在他公寓,但导师张立宪并没有降低对他的要求,他的内在动力也不断得到激发。“讨论专业问题时他总是很有激情,能够提出创造性解决方案,眼神里充满光彩,不解决问题不罢休。”

徐恺鑫读博二时就在控制领域顶级期刊发表了文章。“在与航天单位合作开展课题研究时,我发现我的理论成果是有应用价值的,这让我更有前进的动力。”

“航天员、航天院所总师来课题组交流时,他们的家国情怀十分感染我,我想我也应该把所学知识应用到祖国需要的地方。”徐恺鑫说。

找工作时他第一目标就是航天国防院所。“但后来了解到很多单位需要经常出差到试验场,我的身体条件确实不允许。”这让他感到有些遗憾。

吴越联系黑龙江省残联帮助推荐,但被徐恺鑫婉拒了。“国家和学校对我的帮助已经很大了,我希望未来尽可能靠自己。”

2024年5月的一个下午,徐恺鑫接到了位于黑龙江哈尔滨的中国兵器工业集团航空弹药研究院的电话。“航弹院对我的研究方向很感兴趣,并且愿意为我修台阶和无障碍洗手间,我感到非常幸运和感恩,我为服务国家国防安全而感到光荣。”

徐恺鑫说,他会继续以哈工大“八百壮士”为楷模,以习近平总书记致哈工大建校100周年贺信精神激励自己,扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,改革创新、奋发作为、追求卓越,献身祖国的国防事业。

(本报记者 由培远)

记者手记:有梦不觉人生寒

由培远

在哈工大正心楼一楼,还没到约定的采访时间,一位身穿白色夹克的小伙子早早坐在了一楼教室的门口。他面容清秀、皮肤白皙、一脸的阳光帅气,宽厚的臂膀增添了些硬朗的气质,怎么都看不出他饱受疾病的折磨,已经在轮椅上度过了近20个春秋。

记者简单地布置采访场地,往两侧挪动桌椅,尽可能腾出一块空地方便和徐恺鑫面对面交流。“老师,我可以和你一起布置。”徐恺鑫滑轮椅过来,一只手用力地往一侧推桌子,整个身体跟着使劲。或许是多年的磨炼早就抚平了他的情绪,从他的脸上看不出哪怕一丝矫情、抱怨和被压抑的“内伤”。

“老师,你就把我当成正常人就行。”在接下来的两个小时里,记者真切地感受到这句话已经刻在了徐恺鑫的骨子里。他和身体健康的人一样学习、生活,一样考大学、博士毕业,一样致力于用自己的专业知识为国家作贡献,他用自立自强书写着自己的人生。

输在起跑线上,并不意味着输掉人生。只要有梦想、有坚定的目标,自立自强、永不言弃,人生会变得更加精彩。

徐恺鑫,加油!