22.8%在校大学生每月生活费有富余

千余学子消费现状

大学生作为最有消费潜力的群体一直备受关注,有的同学崇尚“该花就花”,认为趁年轻要对自己好些,有的同学则坚持规划理财,认为生活费来之不易,应该多做打算。在校大学生到底应该秉持什么样的消费观念?

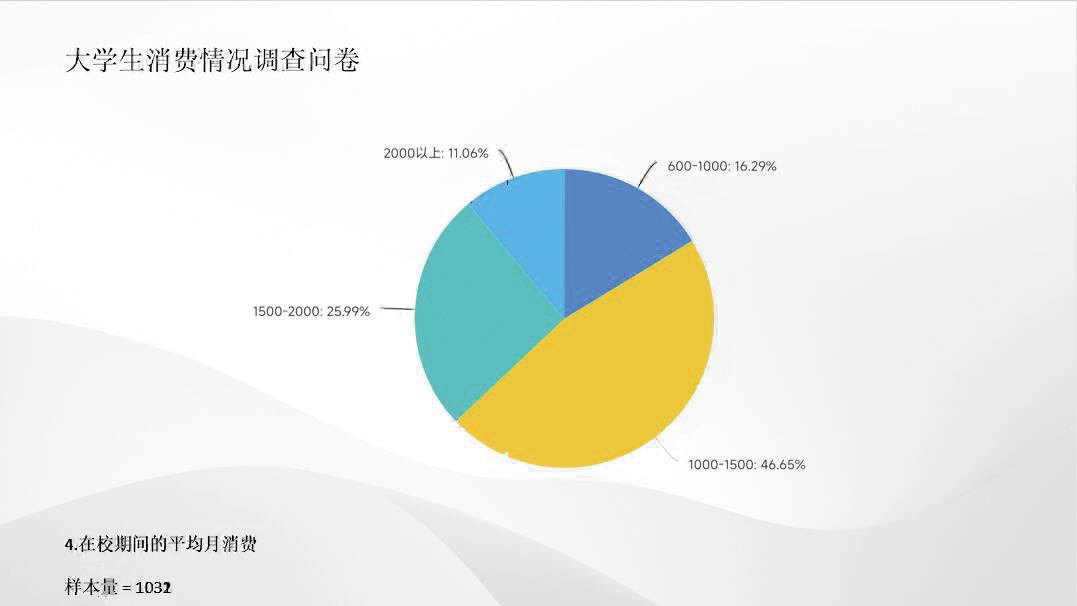

为了深入了解我校大学生的消费现状,我校记者历时一个月,对全校1032位同学进行了问卷调查。由于我校大三学子已离校实习,因此本次调查对象主要为2022级和2023级学生。调查数据显示,22.8%的在校学生每月生活费还有富余,但是也有17.94%的同学认为每月生活费不够用。我校大学生获取生活费的方式具有多样性,不少同学已经通过兼职或奖学金实现“经济自由”,但家庭来源仍占主导地位,95.5%学生全部或部分生活费为家庭提供。62.94%学生月生活费数额集中在600-1500元,其中,1000-1500元占比最高,达46.65%。

衣食住行是每个人最基本的生活需求,大学生也不例外。从消费类型来看,饮食以96%的最高占比成为我校大学生首要支出方向,紧随其后的是生活用品、交通通讯和购置衣物,至于娱乐旅游和日常交际则是被我校学生放到了消费排行的末尾。

据了解,我校食堂一顿早餐的价格为6-12元,中晚餐的价格为10-18元。如果学生仅在校内食堂用餐,每月消费600-1000元均为正常范围。除去正常饮食,剩下的生活费基本能够满足大学生消费结构多样化的需求。

对于我校藏龙岛校区学生而言,由于地铁公交等交通工具还未直达学校,每次外出只能乘坐网约车,这必将导致交通费用大幅增加。相较于卓刀泉校区,藏龙岛校区周边商业配套设施欠缺,82.35%学生主要通过网购来购买生活必需品和衣物。在实体店消费的机会减少,每月用于购买零食及校外就餐的费用也随之减少,52.76%学生每月用于购买零食的费用低于200元,76.04%学生每月与同学或朋友聚餐仅为一次。

受访对象石同学每月会收到父母给的2000元生活费,每日三餐花费约40元,每月网购生活用品、衣物约300元,剩余的钱他会用来购买电子产品或者存起来。

调查显示,我校87.39%学生能够理性消费,遵循按需消费的原则,合理规划生活费的使用,在日常生活中实现消费利益最大化。但是也有9.31%的学生存在冲动消费的情况,当预算不够时,10.26%的学生会向父母或朋友求助,少数学生则会选择信用卡或“花呗”预支消费。冲动消费难以避免,如何把握好适度原则亟待解决。

消费超支原因多样

记者调查发现,我校大学生在消费习惯、消费观念、未来规划等方面存在差异。有的同学注重实用,购物时会优先考虑物品的使用价值;但有的同学则更看重品牌,认为品牌代表了品质和身份。调查显示,26%学生喜欢购买奢侈品,其中2.62%学生经常购买奢侈品。

即将进入实习岗位的王同学,花费数千元购买了某奢侈品牌的衣服,为此还使用了信用卡透支。她认为:实习意味着即将步入社会,改变自己的外在形象是必须的。记者了解到,像王同学这样过分追求时尚和品牌的同学并不少,在这方面,女生的消费水平要高于男生,在被调查的同学中,有3.1%女生每学期会花费1000元以上购买化妆品或护肤品。有些同学则存在攀比心理,为了拥有一款新手机,情愿节衣缩食,不惜牺牲其他必要开支。还有些同学为了一件名牌衣服、品牌包包,甚至向别人借钱以满足欲望。

互联网的快速发展,手机、电脑、数码相机等电子产品的兴起,电子消费也逐渐成为大学生消费中的普及品。大一报到前,李同学了解到自己所学的专业需要使用电脑完成作业,他特地购置了一台便携笔记本电脑。来校后,受到室友的影响,他迷上了摄影,为此他专门购买了配置较高的数码相机。他现在使用的手机也是高考结束后购买的新款智能手机,他估算,仅电脑、手机、数码相机这“三件套”的购置费用就已达到近15000元。记者调查发现,其他同学购买这些电子产品的费用保守估计也要花费6000元左右。

此外,大学生可以自由支配生活费,有的同学习惯精打细算,有的同学则更愿意享受当下的快乐。4.75%的学生在观看视频直播时会打赏礼物,冲动消费的情况时有发生。他们认为冲动消费无法避免,看到别人打赏礼物,自己也会情不自禁点击相应的按键。究其原因,有些同学存在消费模仿趋向,极其容易感性消费。大学生认为自己是有知识、有文化的一代,与其他人不一样,在任何方面都想超越别人,所以自然而然地就想打赏更多的礼物,花费更多的金钱,却没有考虑自己的经济状况和家庭情况。这种消费心理一定程度上影响了大学生的价值观。

进入大学后,同学们的交际范围更广,需要聚会聚餐的情况增多。调查显示,9.6%的学生每周与同学或朋友聚餐两次以上,34.72%学生在各种形式的聚会聚餐中每月要花费200元以上,其中11.64%学生甚至需要每月花费500元以上。同学过生日、比赛获奖、考试通过等都要请客吃饭,如果不参加这些聚会聚餐,其他同学会认为不合群、交情不深,人情消费因为其形式多样和不确定性而相对难以统计。

理性消费重在引导

每个人都有自己的生活方式和消费选择,消费不仅仅是简单的买卖行为,更是个人价值观和生活态度的体现。作为大学生,应该树立正确的消费观念,理性消费,不盲目追求物质享受,而是更加注重精神层面的提升。

首先,在校大学生要增强独立意识,培养和加强理财能力。步入大学校园,绝大多数的同学均已成年,应该学会逐渐提高自己的独立生活能力,课余时间做点兼职,既能够锻炼自己的生存能力,也为家庭减轻了经济负担。去年底,汽车与航空学院的陈同学开始利用课余时间在我校食堂兼职,每个月领到工资后,一部分作为他的生活费,剩下的他会存起来。兼职5个月,陈同学认为自己的生活变得更加充实,平时他会以学业为重,兼职也是学习的过程,每天与人打交道,陈同学的沟通能力和耐心也得到提升。调查数据显示,68.87%学生会将每个月剩余的生活费存起来或购买理财产品,说明我校大学生具备一定的理财能力。理财不是简单的收支平衡,而是需要长期的理性积淀,尤其是正确运用金钱的能力。

其次,大学生应树立正确的消费观。我校大学生来自全国各地,家庭情况的不同和消费习惯的差异普遍存在,攀比心理的形成不可避免。大学生的确需要竞争意识,但并不是所有的事物都要竞争,生活上次于别人并不可耻,没有必要抬不起头来。大部分同学的生活费都是来源于父母,每个月的消费并不是无限度的,所以在购买东西时也需要先考虑商品的性价比,再做出合理的选择。反对过度消费、高消费、超前消费,提倡“量入为出”“量力而行”,有计划地消费。最为重要的是要在校园里形成良好的消费风气。大学生的“必要消费”除了衣食住行,提升自己也是非常重要的。合理规划好每月的生活开销,利用剩余的钱来读一些好书,培养自己的兴趣爱好,掌握一门技能,偶尔约上朋友去见见外面的景色,这些都是回报丰厚的投资。

受访对象赵同学每个月收到生活费后,除了留下每天用于吃饭的30元,剩余的部分他会存起来。平时他会购买一些学习资料或者专业书籍,提前为专升本考试做好准备;到了假期,他用攒下来的钱和志同道合的朋友一起出去走走,看看外面的世界,开阔自己的眼界。

大学生良好消费心理和行为的培养应当是校园文化建设的重要组成部分,一旦良好的消费习惯得到培养和加强,就会对良好校风的塑造起到促进作用,并形成校风助学风的良性循环。相信在学生、家庭、学校和社会的共同努力下,大学生的消费观一定会更加合理化。