与先哲对话,文化底蕴由此留存——青铜雕像《问礼》与《对话》的故事

与先哲对话,文化底蕴由此留存

——青铜雕像《问礼》与《对话》的故事

作者:侯云昭

链接:2023年文华88期-电子杂志 (hustwenhua.net)

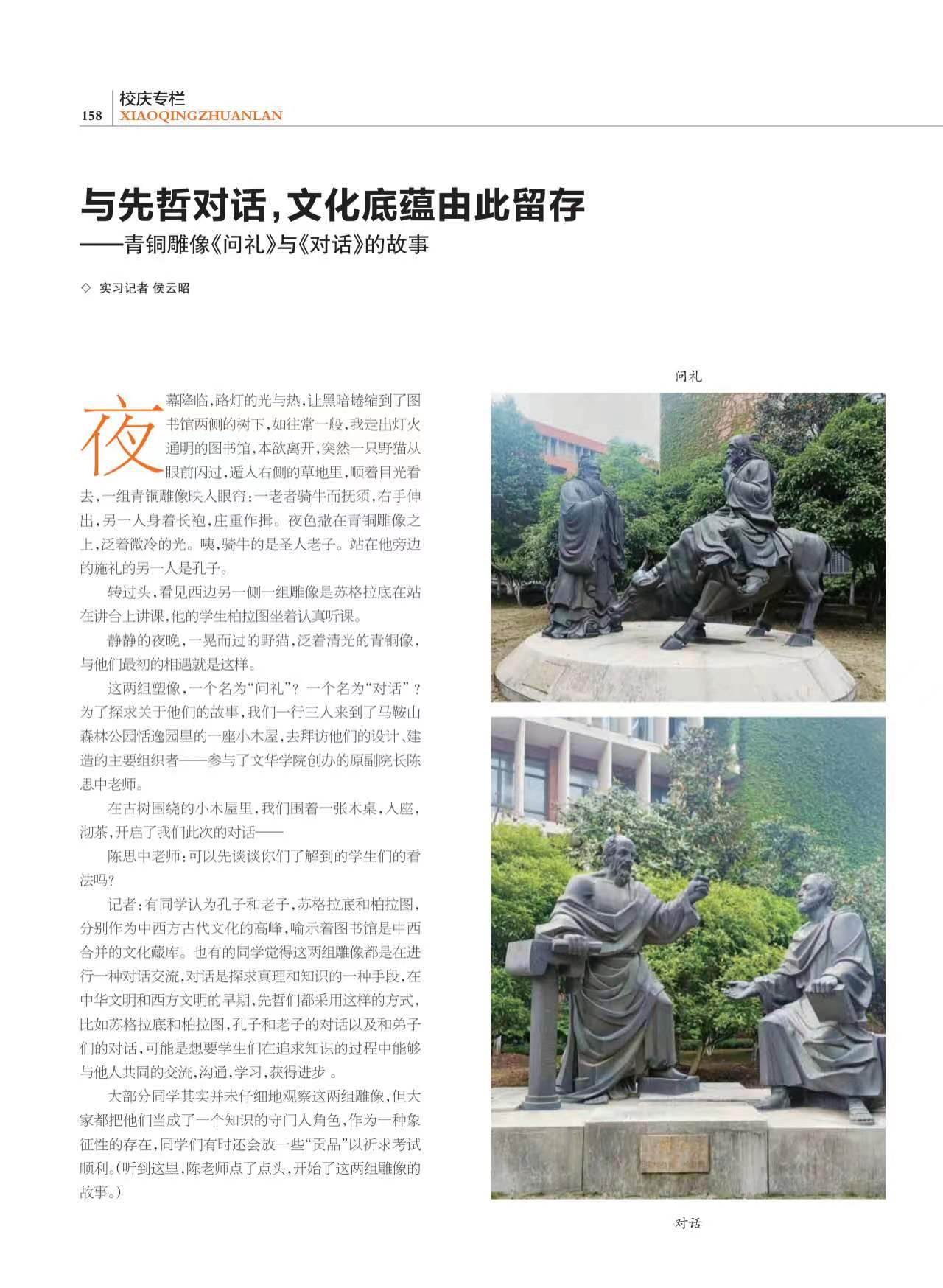

夜幕降临,路灯的光与热,让黑暗蜷缩到了图书馆两侧的树下,如往常一般,我走出灯火通明的图书馆,本欲离开,突然一只野猫从眼前闪过,遁入右侧的草地里,顺着目光看去,一组青铜雕像映入眼帘:一老者骑牛而抚须,右手伸出,另一人身着长袍,庄重作揖。夜色撒在青铜雕像之上,泛着微冷的光。咦,骑牛的是圣人老子。站在他旁边的施礼的另一人是孔子。

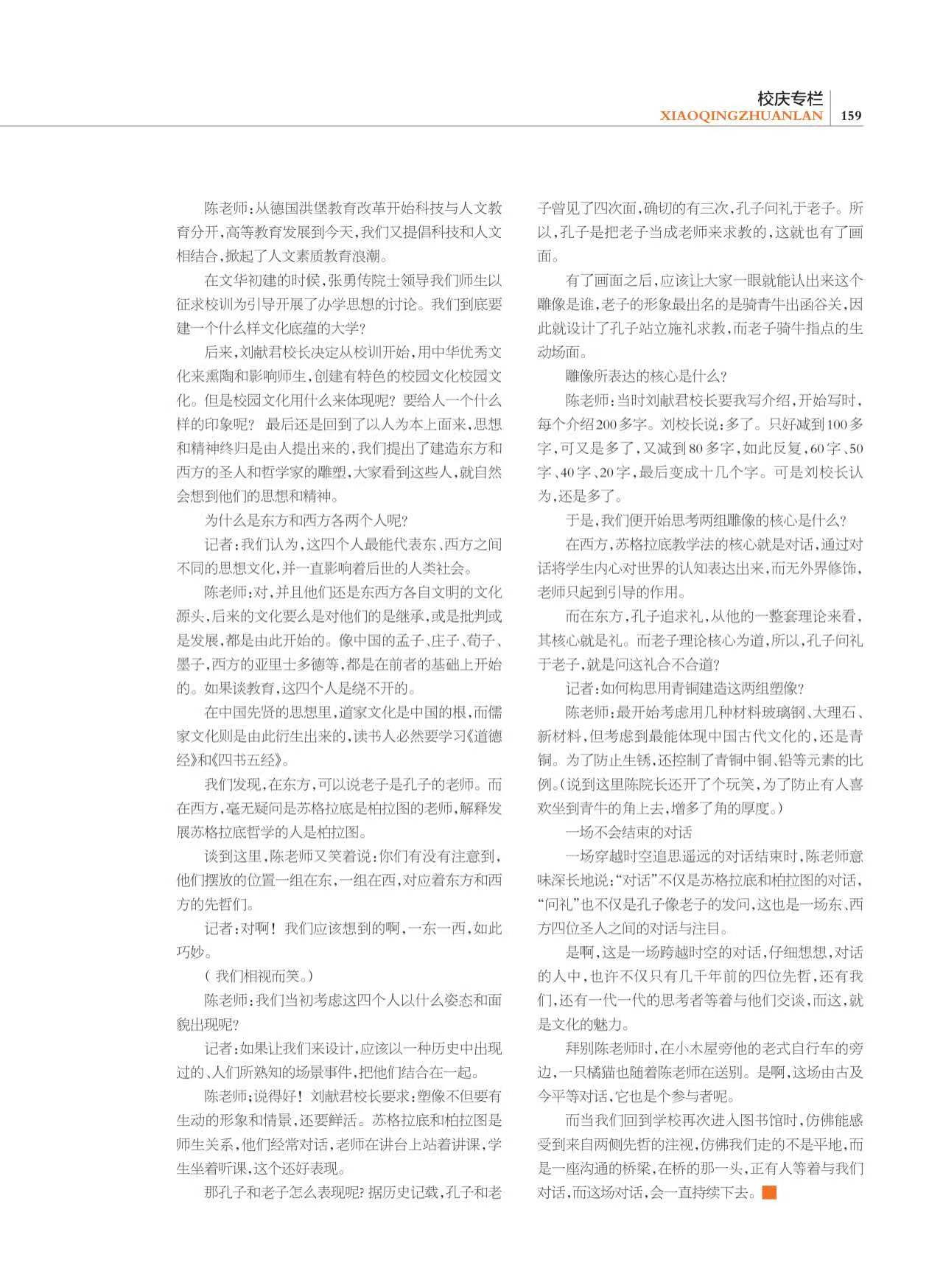

转过头,看见西边另一侧一组雕像是苏格拉底在站在讲台上讲课,他的学生柏拉图坐着认真听课。

静静的夜晚,一晃而过的野猫,泛着清光的青铜像,与他们最初的相遇就是这样。

这两组塑像,一个名为“问礼”?一个名为“对话” ?为了探求关于他们的故事,我们一行三人来到了马鞍山森林公园恬逸园里的一座小木屋,去拜访他们的设计、建造的主要组织者——参与了文华学院创办的原副院长陈思中老师。

在古树围绕的小木屋里,我们围着一张木桌,入座,沏茶,开启了我们此次的对话——

陈思中老师:可以先谈谈你们了解到的学生们的看法吗?

记者:有同学认为孔子和老子,苏格拉底和柏拉图,分别作为中西方古代文化的高峰,喻示着图书馆是中西合并的文化藏库。也有的同学觉得这两组雕像都是在进行一种对话交流,对话是探求真理和知识的一种手段,在中华文明和西方文明的早期,先哲们都采用这样的方式,比如苏格拉底和柏拉图,孔子和老子的对话以及和弟子们的对话,可能是想要学生们在追求知识的过程中能够与他人共同的交流,沟通,学习,获得进步 。

大部分同学其实并未仔细地观察这两组雕像,但大家都把他们当成了一个知识的守门人角色,作为一种象征性的存在,同学们有时还会放一些“贡品”以祈求考试顺利。(听到这里,陈老师点了点头,开始了这两组雕像的故事。)

陈老师:从德国洪堡教育改革开始科技与人文教育分开,高等教育发展到今天,我们又提倡科技和人文相结合,掀起了人文素质教育浪潮。

在文华初建的时候,我们领导和师生为校训开展了二次讨论。我们到底要建一个什么样的文化底蕴的大学?刘献君校长决定从校训开始,用中华优秀文化来熏陶和影响师生。校园文化用什么来体现呢?要给人一个什么样的印象呢? 大家经过讨论,最后还是回到了以人为本上面来,思想和精神终归是由人提出来的,我们提出了建造东方和西方的圣人和哲学家的雕塑,大家看到这些人,就自然会想到他们的思想和精神。

为什么是东方和西方各两个人呢?

记者:我们认为,这四个人最能代表东、西方之间不同的思想文化,并一直影响着后世的人类社会。

陈老师:对,并且他们还是东西方各自文明的文化源头,后来的文化要么是对他们的是继承,或是批判或是发展,都是由此开始的。像中国的孟子、庄子、荀子、墨子,西方的亚里士多德等,都是在前者的基础上开始的。如果谈教育,这四个人是绕不开的。

在中国先贤的思想里,道家文化是中国的根,而儒家文化则是由此衍生出来的,读书人必然要学习《道德经》和《四书五经》。

我们发现,在东方,可以说老子是孔子的老师。而在西方,毫无疑问是苏格拉底是柏拉图的老师,解释发展苏格拉底哲学的人是柏拉图。

谈到这里,陈老师又笑着说:你们有没有注意到,他们摆放的位置一组在东,一组在西,对应着东方和西方的先哲们。

记者:对啊!我们应该想到的啊,一东一西,如此巧妙。

( 我们相视而笑。)

陈老师:我们当初考虑这四个人以什么姿态和面貌出现呢?

记者:如果让我们来设计,应该以一种历史中出现过的、人们所熟知的场景事件,把他们结合在一起。

陈老师;说得好!刘献君校长要求:塑像不但要有生动的形象和情景,还要鲜活。苏格拉底和柏拉图是师生关系,他们经常对话,老师在讲台上站着讲课,学生坐着听课,这个还好表现。

那孔子和老子怎么表现呢? 据历史记载,孔子和老子曾见了四次面,确切的有三次,孔子问礼于老子。所以,孔子是把老子当成老师来求教的,这就也有了画面。

有了画面之后,应该让大家一眼就能认出来这个雕像是谁,老子的形象最出名的是骑青牛出函谷关,因此就设计了孔子站立施礼求教,而老子骑牛指点的生动场面。

雕像所表达的核心是什么?

陈老师:当时刘献君校长要我写介绍,开始写时,每个介绍200多字。刘校长说:多了。只好减到100多字,可又是多了,又减到80多字,如此反复,60字、50字、40字、20字,最后变成十几个字。可是刘校长认为,还是多了。

于是,我们便开始思考两组雕像的核心是什么?

在西方,苏格拉底教学法的核心就是对话,通过对话将学生内心对世界的认知表达出来,而无外界修饰,老师只起到引导的作用。

而在东方,孔子追求礼,从他的一整套理论来看,其核心就是礼。而老子理论核心为道,所以,孔子问礼于老子,就是问这礼合不合道?

记者:如何构思用青铜建造这两组塑像?

陈老师:最开始考虑用几种材料玻璃钢、大理石、新材料,但考虑到最能体现中国古代文化的,还是青铜。为了防止生锈,还控制了青铜中铜、铅等元素的比例。(说到这里陈院长还开了个玩笑,为了防止有人喜欢坐到青牛的角上去,增多了角的厚度。)

一场不会结束的对话

一场穿越时空追思遥远的对话结束时,陈老师意味深长地说:“对话”不仅是苏格拉底和柏拉图的对话,“问礼”也不仅是孔子像老子的发问,这也是一场东、西方四位圣人之间的对话与注目。

是啊,这是一场跨越时空的对话,仔细想想,对话的人中,也许不仅只有几千年前的四位先哲,还有我们,还有一代一代的思考者等着与他们交谈,而这,就是文化的魅力。

拜别陈老师时,在小木屋旁他的老式自行车的旁边,一只橘猫也随着陈老师在送别。是啊,这场由古及今平等对话,它也是个参与者呢。

而当我们回到学校再次进入图书馆时,仿佛能感受到来自两侧先哲的注视,仿佛我们走的不是平地,而是一座沟通的桥梁,在桥的那一头,正有人等着与我们对话,而这场对话,会一直持续下去。