大爱无疆无私的奉献

———父亲的援非历程

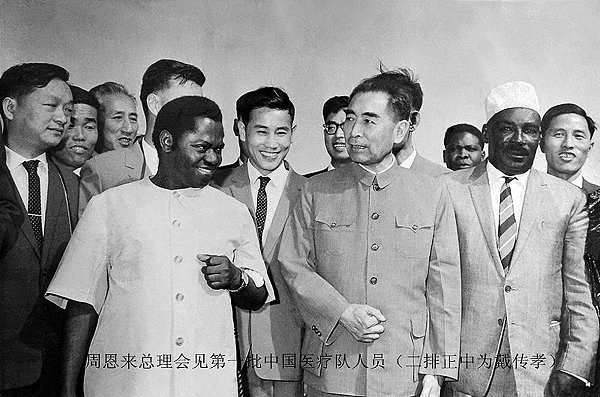

1965年周总理接见首批援桑医疗队员合影(后排中间为戴传孝教授)

省人民医院院领导欢送戴传孝教授(右三)

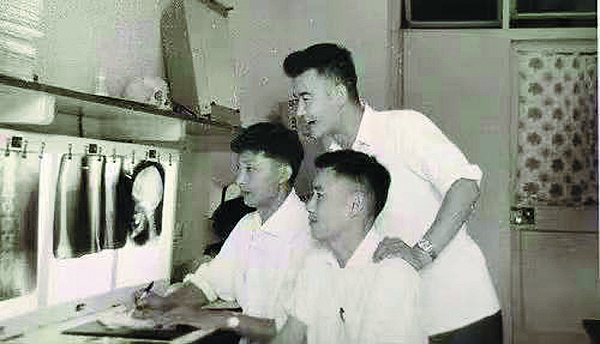

戴传孝教授(右一)和队友在桑岛列宁医院工作照

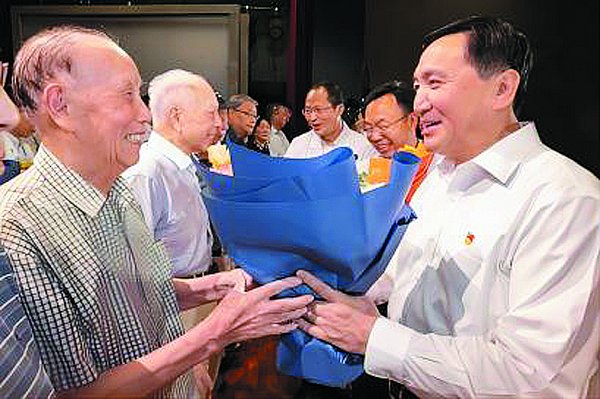

南京医科大学兰青书记晚会现场慰问戴传孝教授

今年的8月19日是第六个中国医师节,同时,今年也是中国向海外派遣援外医疗队60周年。回望过去奋斗路,眺望前方奋进路。戴传孝教授是南京医科大学第一附属医院(江苏省人民医院)退休骨科主任医师,也是中国首批援桑给巴尔医疗队队员。在他光荣援桑岁月中那些闪烁着耀眼光芒的故事,生动诠释着中国医师一生的信仰与坚持。

8月18日,江苏省人民医院举行晚会庆祝第六个中国医师节和中国援非医疗队派遣六十周年,父亲以首批援非医疗队员代表应邀参加。我作为陪同一起参加了晚会,那场景、那气氛,让我满满都是敬佩和感动,也让我产生将父辈闪亮历程记录下来的想法。

出 发

1963年初,当时还是省人民医院一位年轻医生的父亲接到一个秘密的援外任务—周总理亲自指派,由江苏省负责组建援外医疗队。经过严格政审、业务考核,最终确定父亲和来自沈阳、北京、洛阳及南京的另外12人组成援外医疗队,成为我国第一批援非团队。一晃60年过去了,父亲说在桑给巴尔的日子仍然记忆犹新、历历在目,那段经历是父亲一生最大的荣耀。

从成为援非一员起,所有的困难必须克服。还是从我出生说起吧。我刚出生56天时,母亲还是南京医科大学的青年教师。学校安排她去北京进修,我就被送到杭州爷爷奶奶家,请了奶妈喂养。赶上自然灾难时期,大多数人根本吃不饱肚子,更不要说牛奶鸡蛋了。后来听爷爷和我说,当时全家人省下鸡蛋和牛奶给奶妈吃,只为了我有奶水喝。爷爷奶奶对我百般呵护,直到我四岁奶奶重病时,才不得不把我送回南京父母处。那时,父亲已经接到了援外任务,他与队友在南京正学习外文,在医院科室轮岗培训,然后又赶赴北京参加出国前集中训练。集训期间,奶奶去世的消息突然传来。因而,父亲援非出发时和院领导送行门前的合影还带着黑纱。那时妹妹已经出生,妈妈教学工作忙,一人带两个年幼的孩子,困难是可想而知的。但父亲义无反顾,一切听从组织安排。三年后,父亲完成任务回国时,我已是小学生了。

援外医疗队队员是经过一年半多的国内培训后才出发的。出发前,国家给每人发了600元置装费,相当于当时医生一年的工资,还让队员们到指定商店买了西装、大衣、衬衫,领带等。“刚开始还不习惯,从没这么洋气过”,父亲说。我想,当年刚三十出头的父亲穿起西装、打起领带,一定十分帅气。一切准备就绪后,1964年8月援非医疗队从上海出发,辗转巴基斯坦、也门、肯尼亚等地,十几天后抵达桑给巴尔,并进驻当地列宁医院。第二天就开始投入到紧张的工作中。

艰 难

在桑给巴尔的前三个月,医疗队住在一家简陋的旅馆,没吃到一粒米。1964年,桑给巴尔刚刚摆脱英国殖民统治获得独立,是世界上最贫穷的国家之一,吃靠“三棵树”:椰子树、木瓜树、菠萝树;穿靠“三块布”:头上、上衣、下衣各一块布。热带水果倒是充足,但西餐真是吃不惯,中国人不吃大米饭是没有饱足感的。父亲回忆说:“有些队员一到开饭就掉眼泪,吃不下、吃不饱。后来,领事馆每周末招待队员们吃一顿大米饭,那感觉比在国内吃一顿山珍海味还香甜!”

由于英国医生全部撤走,当地缺医少药现象十分严重。第一批中国医疗队援桑时,带去了大量的药品和医疗器械,还开始尝试自制生理盐水,此后慢慢延伸到其他药品。后期,队员们干脆在桑给巴尔建立了第一个制药车间。父亲说:“那时候工作不分白天、不分晚上、不分假日。大家以医院为家,只要病人有需求,我们就随叫随到。当地人找不到其他国家的医生,后来都知道要找中国医生。”除了在医院,医疗队还会每个星期抽出半天时间,带上医疗设备和药品到偏僻的乡村、最缺医少药的地方进行义诊。医疗队每到一个地方前,当地的百姓便早早地排着长长的队伍,乌泱泱的一片。因为了解中国医生的作风和技术,桑岛居民们在路上遇到中国医疗队员,都会竖起大拇指喊“China!China!Doctor!”。后来,父亲有次讲道:“毫不夸张地说,那时候中国面孔在总统府都可以直进直出。”那时的援外队员每天辛苦并自豪着。

荣 耀

1965年,周恩来总理访问桑给巴尔时,接见了医疗队员们。父亲作为总理在桑岛的临时保健医生紧随在总理身旁,并拍下了珍贵的合影。照片中的父亲紧贴总理身后,笑得那般灿烂,脸上满满洋溢着自豪。太帅了!父亲回忆说:“当时总理问医疗队队员想不想家时,实际上大家很想家但不好意思说,就说不想家。周总理说,“离开祖国、家人,哪有不想家的”。当时,周总理还踮起脚、伸出手问大家还有谁没握到手的,一个也不落下”,我们敬爱的总理就是这样的平易近人。和总理的合影太珍贵了,父亲一直用相框装好挂在家里。当时的相框很小,我就想着这么闪亮的照片一定要放大。大概是1995年左右,我找了搞摄影的朋友帮忙把照片翻拍、放大、装上相框后,父亲在上面写了标注“敬爱的周总理远涉重洋在海外接见中国首批援桑医疗队合影”。照片一直保存至今,原来挂在家里,现在父母住在养老院,又挂在了养老院。这张珍贵的合影,南医大校史馆挂着,省人医新大楼八楼宣传栏展现着,这么多年新闻、报纸也是不断地报道着,各种场景活动中都会当成经典来传承,成了一道道亮丽的风景,也成了父亲一大荣耀。

父亲在家中至今还保留着一张1966年12月13日发行的一张泛黄的 《人民日报》。报纸上写道,“在桑给巴尔工作的中国外科医生,最近成功地为桑给巴尔老工人接活了一只几乎完全被轧断的手。这个喜讯很快在坦桑尼亚传播开来,人们赞扬用毛泽东思想武装起来的中国医生为非洲人民作出了出色的成绩”。

1966年5月,当时正在桑给巴尔列宁医院工作的父亲接诊了一个椰子厂工人,他的左前臂被粉碎机轧伤,肌肉和血管几乎全被轧断,整只手只与前臂连着一点皮肉。事隔多年,父亲仍清楚地记得病人的名字—哈米西。对于这样严重的粉碎性轧伤,由于创面大,容易感染,通常是做截肢手术。但考虑到哈米西将来的工作和生活,父亲和他的队员们决定实施断肢再植手术。这种手术当时在国内也属于非常复杂的手术,成功的几率不高。队友们决定“赌一把”,手术时间从上午八点持续到下午四点。半年时间里,医疗队员先后为哈米西做了植骨、固定、植皮、修复等5次手术。出院时,哈米西已经能够用左手取食物、穿衣服,并做一些轻便的工作。这一手术也被当地报纸称为“奇迹般的手术”。

回 国

我们敬爱的周恩来总理访问桑给巴尔时,曾情真意切地说:“中国医疗队迟早是要走的,我们要培训桑给巴尔医务人员,使他们都能独立工作。为了非洲人民的解放事业,要给当地人民留下一支永远不走的医疗队。”医疗队员们牢记总理的嘱托,从父亲他们第一批医疗队就开始了艰难而繁重的培训工作,医疗队员满腔热情地向当地医务人员传授技术,克服重重困难。通过多种形式,千方百计创造条件,从常见病,多发病着手,努力提高他们的基本技能与诊疗水平。桑给巴尔总统卡鲁姆曾当着周总理的面夸奖医疗队员说:“他们就像母亲带孩子一样教我们医疗技术”。

1967年,第一批援桑医疗队踏上回国的旅程。1975年,桑给巴尔政府从一直跟随中国医疗队工作学习的当地技术骨干中,选拔出14名学员到南京进修深造。父亲曾经笑称,“当时老师的英语水平,特别是直接口语教学能力远不能与今天相比。每堂课都由带教老师先演示一遍,请老教授听,纠正发音,再正式上课堂”。就在这样的“预演”下,他们完成了带教14名桑给巴尔学员的光荣任务。这些人都成为桑给巴尔第一代由中国医生培养的医疗技术骨干。父亲和队友们一起在授人以渔的过程中,不断发出中国声音、在桑岛留下了中国印记。

转眼援非已经过去了60年。8月18日,为庆祝第六个中国医师节和中国援非医疗队派遣60周年,江苏省人民医院特邀父亲作为第一批援非代表参加庆祝晚会。晚会上,93岁的父亲健步上台,声音铿锵有力,带领新医师们宣誓。太棒了!我妹妹的第三代,父亲的第四代两个小朋友也参加了晚会,姐弟俩在台下直说“好自豪,以后也要当医生”。当晚在电台的采访中,父亲说起大爱无疆的援非经历,滔滔不绝、感动人心。后来几天不停有人打来电话说,电视上看到报道老父亲了。闪亮的援非日子,一次次被报道,一次次被感动。此刻又一次弘扬了父辈们的“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的精神。