在那梧桐大道上

东南大学的那条梧桐大道是我常常路过的地方。

过去,每当我散步在这两百多米的路途中,陪伴我的,便是那几十株挺拔的梧桐树。我喜欢抬头看他们,喜欢从东瞧见南西北角落伸向红日的虬枝。有时,我又会怅望那一片寂寂的土地,没有寒暄,也没有三两言语,路人也行色匆匆。

他们也会孤独吗?

我不知道答案,却情不自禁想了解更多。于是,当我瞥见“梧桐文化节”活动的一刹,我终是忍不住驻足了。

此刻,我正坐在这早晨八点的大道上。音响里是准时走起的古典乐,悠扬婉转。桌上摆放的一雕版、一棕帚、一棕擦、一宣纸,足矣。

来场的嘉宾正是雕版印刷技艺的两位传承人———李江民和李华俊老师。据说这门技艺是家族传承,想来至少也有百余年间。巧得是,据我所知,这些梧桐树们应是20世纪二十年代于此安家。细细道来,却也都算上得“百岁老人”———就此悄然相遇,是否会有一瞬的相惜?然而我无从知晓,只有坐着,只是静待着。

大概是九点半,光透过叶的间隙洒落在地面,李江民老师就此讲述历史的故事。

他说,雕版印刷技艺是江苏省扬州市地方传统手工技艺,国家级非物质文化遗产之一。在这堂特殊的美育课上,更多的是去感受印刷之美。他拿出雕刻板置于桌前,左手持棕帚蘸磨,在板上打匀,在将纸绷紧覆其上。右手持棕擦压住纸背施力,左右挪动三余回,让墨在纸上渗透饱和,一套动作行云流水。我下意识询问,是如何知道墨已经印刷在了纸上,而不出现浅墨或者晕染出去的状况?老师笑了一下,说道,在做这项工作的时候,不仅是手在动,还有脑和心。我便顿觉醍醐灌顶,是啊,思考和沉浸缺一不可,余下的,就是以 “千”“万”为计数单位的宣纸的作陪。是那些无数不经意的相遇消解了时间的孤独,促成极高的熟练度,塑就技艺和艺术的碰撞。

而后,为了更深入体验印刷的魅力,我们还需要捡些梧桐落叶。用来印刷的叶子,是有一定讲究的。需有韧性,而不能过于坚脆,其次还要平整光滑。我会喜欢那些具有设计感的树叶,有种跳出常规的雀跃感。比如这片,基部是宽楔形,上枝呈辐射状散生,茎脉像扎根沙漠的骆驼刺,迸发着生命气息。在此前,我会将它插在书本中,权且当做天然的标记签。然而想到一会儿它将以替宣纸,在身上留下松烟墨,便不禁抚摸再三。此刻,天公也作美,风声簌簌,泉水潺潺。这些梧桐树,也尽彰显东道主之谊,毫不吝啬自己的羽叶,飘飘然、纷纷然落下,地上、空中,一时竟全是金色。倘若拾起这份赠礼,便会拥获独属于自己的天然材料,最是清新淡雅,最是独一无二。而现在,在这梧桐大道上,绵延数百米的,可不止有大气磅礴的树群,更有着人与自然、人与文化的脉络流淌。

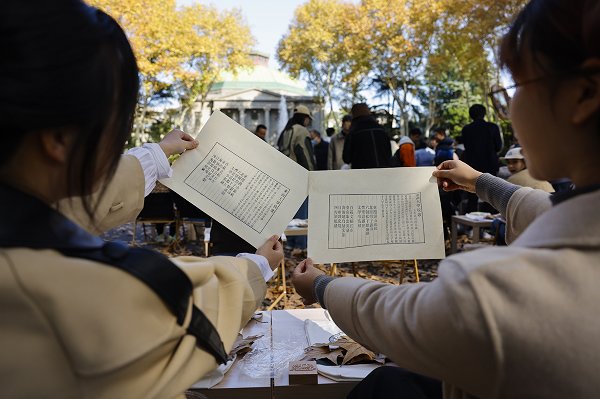

我又回到了座位。在我的左手旁,是老师印刷的东南大学校歌,那是美的视觉感受。在我的右手上,是属于我的雕版,用手抚过纹路,那是美的触觉感受。我学着老师的模样将油墨铺于亚克力板上,雕版蘸墨,木圆锤在梧桐叶。翻过面的瞬间,仿佛整个世界都静了下来。于是恍惚间,我好像看见了一棵生命力旺盛的古树,在岁月的镂刻中,展现出其朴实又厚重的魅力。我便是又看见一名智慧的老者,静静坐在斑驳的堂屋内,手握刨刀,细致而坚定地刻画着历久弥新的美丽。更看到这个巍然学府,历经百廿风雨而无沧桑,走过数载征途风华正茂。而此刻,它们都在这等待着我,陪伴着我。

我将梧桐叶轻轻翻面,印在其上的正是东南大学的大礼堂建筑。恍然间,我看见手中之物和眼前之景重叠。两相辉映,我始觉他们并不孤独。在这四牌楼校区中,百廿名校的巍巍风度陈尽于前,百年梧桐的生命力肆意盎然,百年技艺的传承延续代代不绝。他们走过万水千山来到我的面前,也将在漫长岁月中继续流传。而我,在这个秋季,在这株梧桐树下,在这隅天地里,在匆匆一瞥间,邂逅了这场秋日盛宴。世间的孤独固然长存,但我想,此刻的不期而遇,足以慰藉赶路匆遽,足以驱赶初冬之寒,足以消弭万古愁寂。