张燕:爱的教育

张燕,作曲系教授,硕士研究生导师,曾任作曲系基本乐科教研室主任,指导的硕士学位论文被评为“湖北省优秀硕士学位论文”,多次担任全国高等音乐艺术院校学科竞赛的评委,主要论文有《音乐记忆的作用》、《关于提高视唱练耳课教学质量的思考》等,编著《四部和声听觉训练教材》、《视唱教程》等。

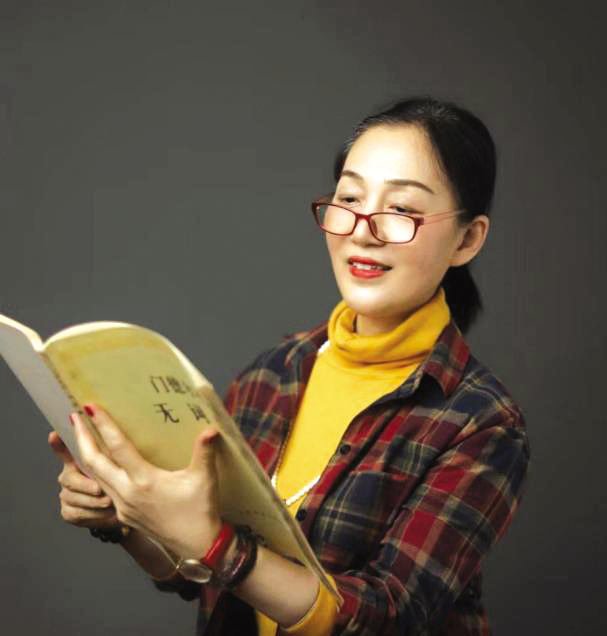

初见张燕教授,她笑容可掬,对我们的访谈话题总是娓娓道来,措辞温柔,语调平和,让人如沐春风。她1979年考入湖北艺术学院附中小提琴专业,1986年以小提琴专业和视唱练耳专业毕业于武汉音乐学院,同年留校任教。执教37年,2023年3月从教师的岗位上光荣退休。她是资深的视唱练耳专业教授,是地地道道学在武音,长在武音的武音人,对武音的热爱,对讲台的眷恋,溢于言表。

顺势而为,从天性上引导学生

作为视唱练耳专业的教授、硕士生导师,张燕不仅带研究生、讲授本科生课程,还教授我校附中学生的基础课程。正是这种全学习阶段的教育工作,让她对教育教学有着独到的思考。

“老师更容易专注知识和技艺的传授,而我管的比较‘宽’。看到某个学生情绪比较低落,我就询问她生活、家庭有没有什么困难,当我知道了是因为她的父母只准她学习,不准做学习以外的事情,我就会跟家长沟通‘学习要是没有快乐,也就没有了后劲’;我的课堂从不点名,因为我会排好座位,谁没来我一看就知道,我会用点名的时间让孩子们站起来跳个操,或者讲讲音乐会的预告;我会带着小提琴专业班的学生一起去听钢琴大师朱晓梅的讲座,去看音乐剧、话剧,看电影《长津湖》《爱乐之城》等,孩子们开心的不得了;学习需要仪式感,多鼓励、多奖励,我常说教育孩子鼓励都不起作用,那么批评更没有作用。”在张燕看来,每个孩子都有想要被欣赏、被肯定的天性,都有成长的潜能。让学生保持对学习的热爱,成长的动力,很大程度上源于老师的宽容、信任、鼓励和引导,源于遵循孩子天性的教育。

通识教育,犹如木之本、水之源

1983年,在时任武汉音乐学院副院长谢功成教授的倡议下,全国第一次视唱练耳教学经验交流会在湖北艺术学院(武汉音乐学院的前身)组织召开,全国各地视唱练耳教学的新经验和新成果得以充分交流和集中展示。彼时,作为小提琴专业本科生的张燕参与并聆听了这次交流会和公开课,深受启发。视唱练耳成绩本就不错的她,其后又专门学习了2年视唱练耳专业。拥有视唱练耳和小提琴双专业的张燕,越发强调基础性学科和通识教育的重要性。

“在教学上,我不急于传授技术性的知识,而是让学生先学好视唱练耳等基础性学科,打牢基础。我的理念是重在‘育’而非‘教’,这也是通识教育的理念,通识教育没有专业的硬性划分,是超越功利性与实用性的教育。它提供的选择是多样化的,学生们通过多样化的选择,得到了自由的、顺其自然的成长。我会教学生们包书皮,懂得要爱惜书籍;倡导他们去做家务,拥有基本的生活常识;每周阅读一条名人名言,去感悟人类思想的结晶;让学生定期整理内务和捐赠东西,不能只接受爱,还要懂得奉献爱。我提倡学校要让学生进行长距离的慢走锻炼,一方面是强身健体,另一方面是在慢走的过程中触发思考。”张燕认为,教育不是用同一个模式制造同一样的思维,而是开发、挖掘出不同个体身上的潜质与精神气质,老师要为学生打牢基础,培养良好的素质,塑造独立人格和独立思考的品质,蓄之久远、发于天然。

青年教师要懂心理学和教学法

今年是张燕从教师岗位上光荣退休的一年,也恰逢全国第一次视唱练耳教学经验交流会举办40周年。时空交织、际遇交汇,张燕颇为感慨,好的教育,就是在学生的内心播种一颗种子,让学生在各自的成长历程中,结出不同的果实。

“谢功成、童忠良、郑英烈、赵德义、马国华等老一辈作曲系教授都给我上过课。如童忠良教授讲课能够化繁为简,让人有一语道破天机的感觉。我们的青年教师学历高、技术好,但是教育教学的经验还不是太丰富,懂心理学和教学法是尤为重要的。具备心理学常识的教师,才能更顺畅地走进学生的心灵。只有真正走进学生的心灵,学生才会亲其师、信其道、循其步,教育才能真正取得好的效果。教学的方法,决定教学的效率,衣着得体,仪表端正,老师的精神能愈加饱满,细节决定命运,细节也决定美。课堂上,老师要站起来、走下去,与学生互动,翻转课堂,教学才有活力。不能一味的灌输,老师讲课要有肢体语言,要抑扬顿挫,教学才有美感,有感染力。学海无涯,要让学生‘乐’作舟、‘巧’作舟。”

两个半小时的访谈在不知不觉中结束,亦如张燕的课堂和从教工作,倾情专注,时光不觉。教育家陶行知先生说过,“没有爱就没有教育,至真教育是心心相印的活动。从心里发出来的,才能打到心的深处”。