蜘蛛有绝技 无眼能感光

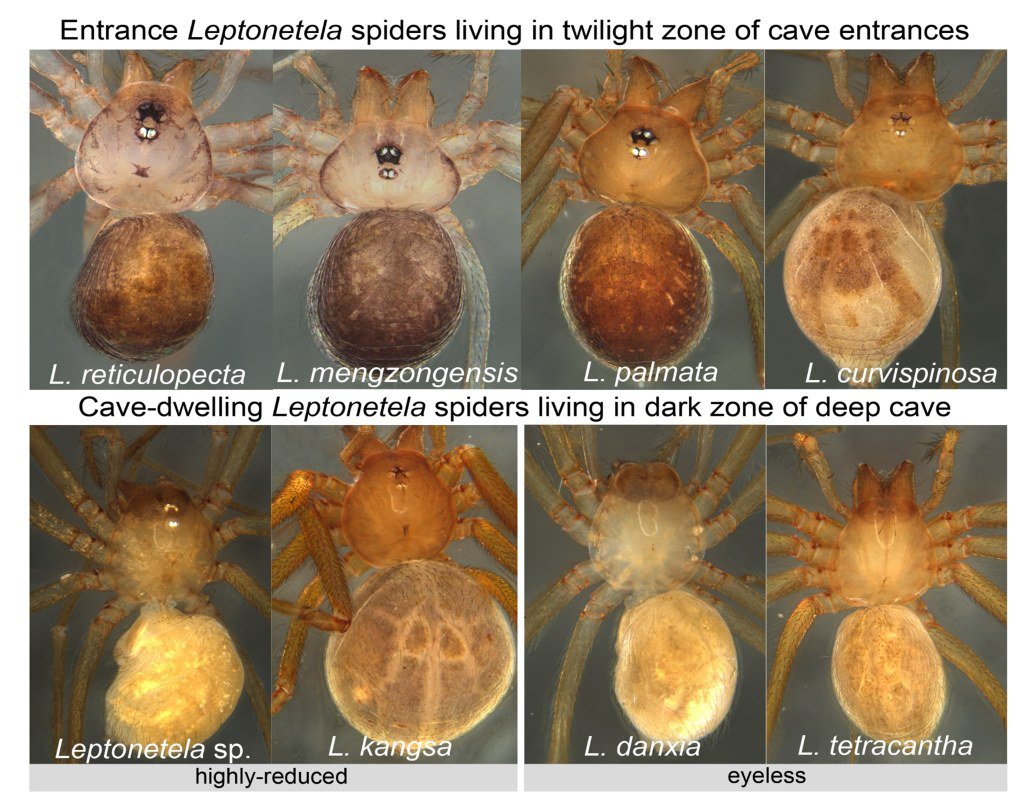

六眼完整的洞口小弱蛛(上排),以及眼睛高度退化或完全丢失的洞内小弱蛛(下排)

本报讯(记者 鲜文涛)长期生活在黑暗中的洞穴动物,眼睛退化后就完全失明了吗?答案是不一定。湖北大学资源环境学院刘杰教授团队研究表明,无眼洞穴蜘蛛依然保留感光能力,并借此躲避洞外致命的干燥环境。该项研究成果以《无眼洞穴小弱蛛仍然依赖光》为题,12月20日发表于国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)。

湖北大学的蜘蛛研究已有40余年,作为“蜘蛛神捕”的师生长期在野外采集研究蜘蛛品种,目前积累了20余万个蜘蛛标本。刘杰教授团队注意到,广泛分布于中国西南地区喀斯特溶洞中体长3~5毫米的小弱蛛,从洞穴弱光带到无光带均有分布,眼睛结构从六眼完整到高度退化甚至完全丢失都有,是研究洞穴动物视觉传导系统演化的理想材料。

团队通过反复的野外行为学实验发现,眼睛退化或无眼的洞内小弱蛛,具有明显的避光反应。这说明,它们虽然失去成像功能,但并不是真的瞎了,依然保留着感光能力。

洞内小弱蛛的这种感光能力,是没有任何生物学功能,属于遗传残留,还是仍然重要,有助于它们选择栖息地、逃避洞外天敌和竞争者呢?进一步实验发现,洞内小弱蛛离开洞内环境后,死亡率显著升高,但人为提供水分则死亡率显著降低。感光能力的保留,可能是为了躲避洞外致命的干燥环境。

当然,洞内小弱蛛也有可能是依靠感知湿度来躲避洞外干燥环境。团队做了湿度选择实验进行检验,结果否定了这种可能,进而说明感光能力在避免洞内小弱蛛出洞过程中发挥着重要作用。

此外,团队还通过分子演化分析手段,发现洞内小弱蛛依然保留相对完整的感光通路基因,且与洞口小弱蛛相比没有显著差异。这再次证实了洞内小弱蛛感光能力的保留,是适应环境的结果而非遗传残留。

刘杰教授认为,这一研究充分揭示了无眼洞穴蜘蛛依然需要保留感光能力,这是自然选择驱动的结果。此种现象可能在蜈蚣、甲虫、马陆等洞穴或地下动物中普遍存在,这对我们深入研究其视觉传导系统及演化过程具有启发意义。