教与学·网课需求侧调查报告:如何实现“好网课”自由?

护理学院2020级本科生张婷聿

白求恩第一临床医学院2019级本科生李济涵

动物医学学院2020级本科生方娟

化学学院2020级本科生刘铎

文学院匡亚明班2019级本科生刘清华

公共卫生学院2019级本科生冯卓尔

新闻与传播学院2019级本科生王子豪

3月13日开始,长春市疫情袭来,学校第一时间将课程转移到线上,让全面网课开始了一程奇旅。全校2200余门本科生课程和1472门研究生课程开课率达100%,课程覆盖所有专业。在线授课教师近6000余人、参与学生49000余名。时至发稿前,连续60多天的网课进入常态化平稳阶段,在此旅程中,学生在线上网课的真实状况如何?网课的需求端学生的认识如何?怎样实现教与学的供给侧与需求侧的共赢?进而探索 “好网课”的吉大模式。为此,记者尝试从学生需求侧进行了一次网课调查。

网课 “痛点”到底在哪儿?

第N次闹钟响起时,已经接近8点,神经瞬间绷紧,他从床上蹦起来,坐在书桌前,打开电脑,踩着点,进入腾讯会议,没迟到,他轻轻呼了一口气,正式开始上网课。行云流水的一套操作,不过用了短短的1分钟。行政学院2020级本科生陈聪对最近几天的网课有些惭愧,虽然能保持高效,但他觉察到了自己的懈怠。

如果闹钟再次被关掉延迟5分钟,假如电脑卡顿开机至少3分钟,或者突然停电Wi-Fi罢工,抑或记错会议号进错会议室,那必然是另一个兵荒马乱的 “早八”。

“准时进入会议,就是到达教室,既来之,则学之;既学之,则必收获之。”这是文学院古代文学专业2021级研究生刘钦可上网课总要默念几句的自我要求,一番思想斗争后,逃离粘人的床, “板板正正坐好听课,绝不浪费这几个小时。”

说起来,似乎寝室上网课最大的绊脚石就是床,在家最大的诱惑也是一步之遥的床。 “床”是上网课最大的痛点吗?也不尽然。

关于自己上网课最大的不足和烦恼, “注意力”也是高频词。 “上课时,与课程无关的一切都会变得异常有趣。”这是学生里流传最广的一句自嘲。上网课的环境,教学区和生活区混合交叉,课堂反而成了一方小屏幕,外界的诱惑突然就多了起来。手机、零食、游戏、鸟叫、甚至饭香,都能轻易转移听课的注意力,只要精神稍稍懈怠,无关的诱惑就成倍放大。

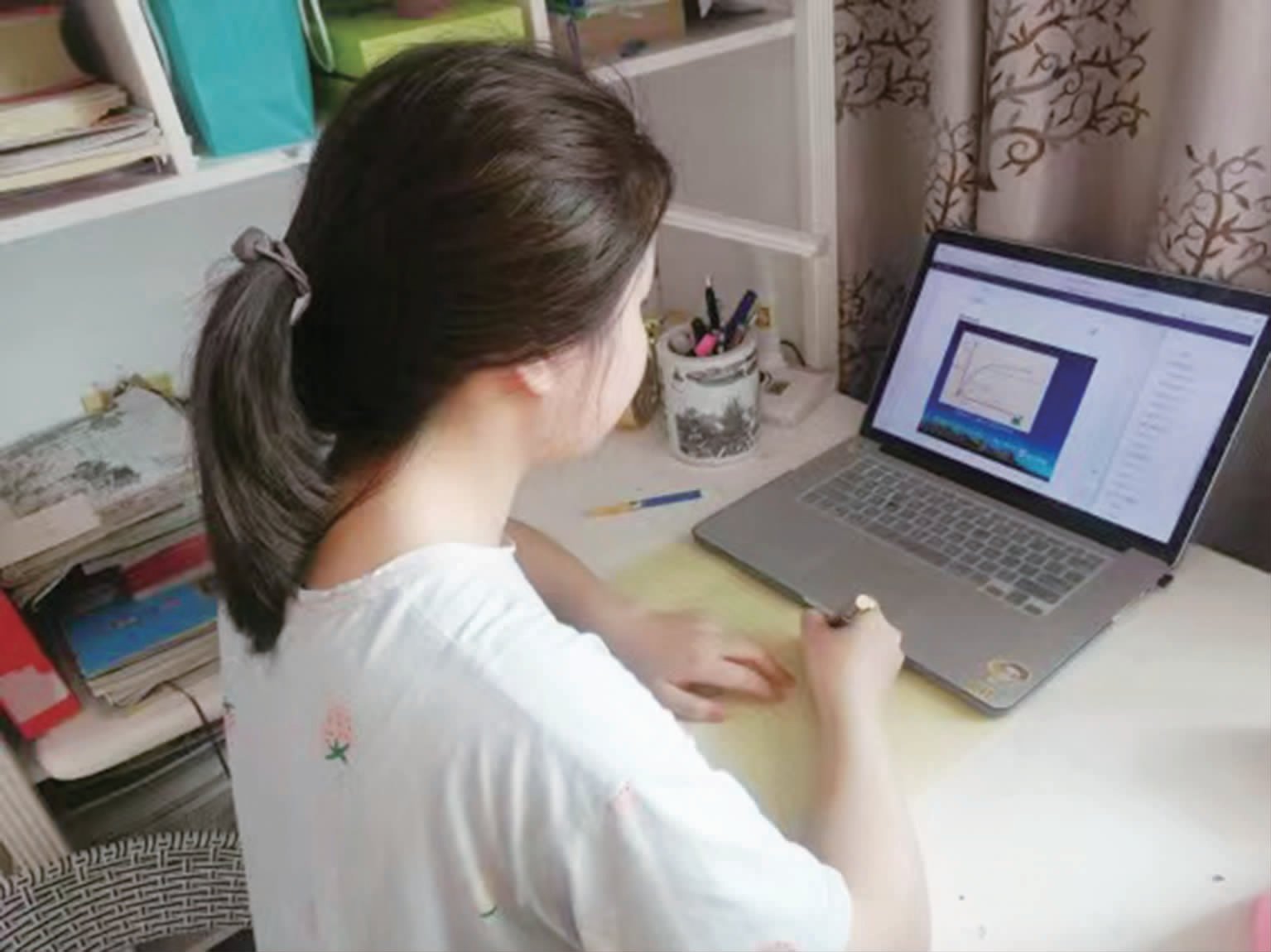

“不开视频,没有老师的眼神监督,就会懒散放松,注意力不集中。”外国语学院日语专业2020级本科生魏伊敏发现,她在老师要求开视频的网课上,更有上课氛围感,学习效率最高。网课相比教室课堂,失去了 “眼皮子底下”的威慑力,老师监督,需要学生配合保持在视频范围里,不能出画。但是,视野被限定,即使是再用心费力的视频监督,总是有许多盲区。

独处,是上集体网课的另一个侧面,课堂在云端,交流在云端,思想在云端,身体却在现实里独处。 “看不到同学,感受不到老师,也没有教室。”法学院2020级本科生林景楠一直在努力克服网课代替线下课堂带来的不适。

那么,上网课 “痛点”到底在哪儿?粘人的床、分散的注意力、视频形式的监督、氛围感弱的独处学习、屏幕另一端没有吸引力……教与学的需求侧,学生端上网课的 “痛点”以各式各样的面孔呈现出来,却远不是 “痛点”的根源。真正的 “痛点”是学生与懈怠感、意志力、自制力、自觉性的斗争。

这些磨人的烦恼与较量,在护理学院2020级本科生张婷聿强烈的上网课 “仪式感”之下,似乎有了一些破题思路。

网课 “仪式感”究竟是什么?

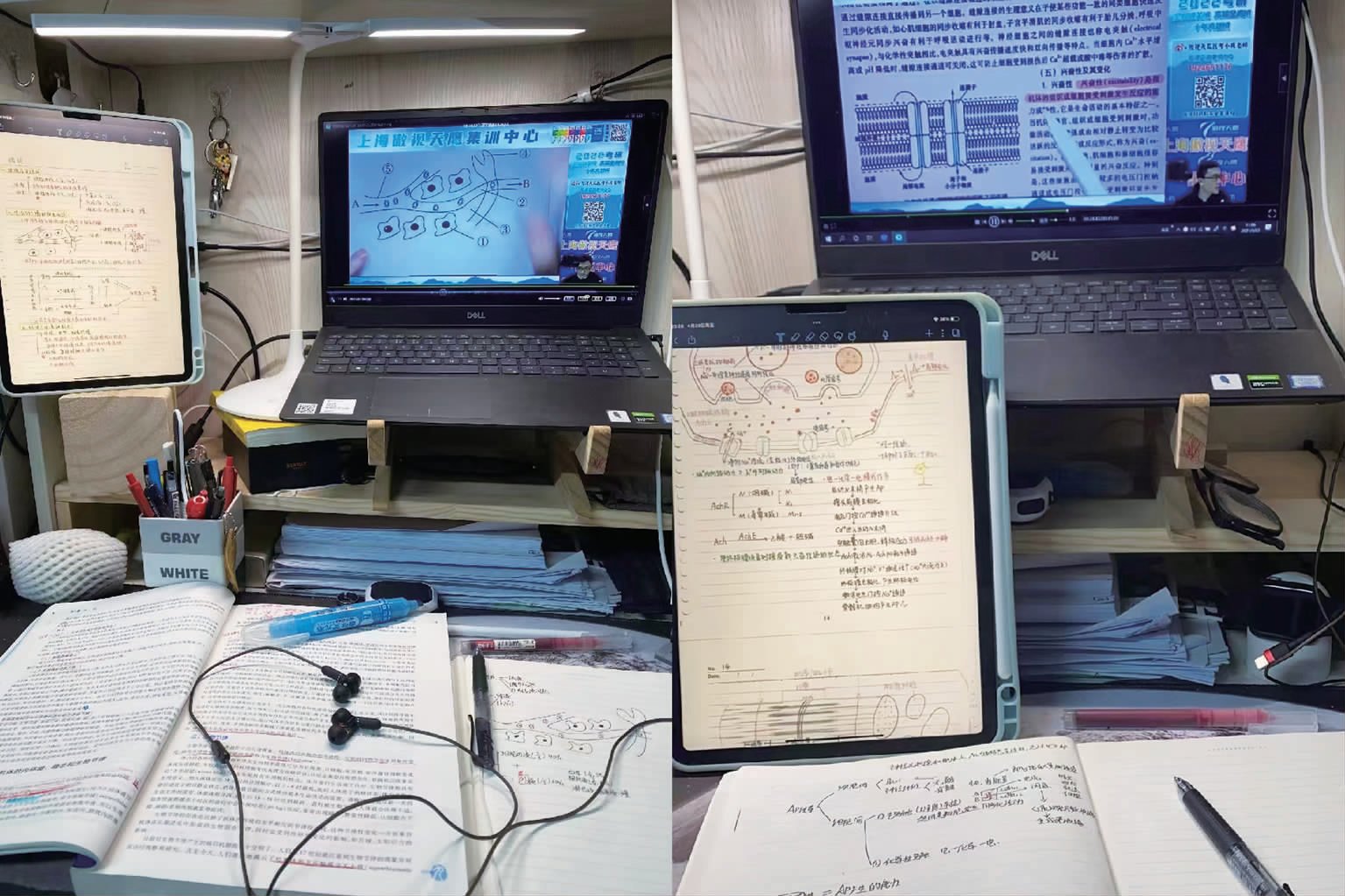

早晨6:30起床,晚上11:30准时休息,雷打不动,这是张婷聿一直坚持的作息习惯,上网课期间,她也没有改变,这是她最注重的仪式感, “拒绝在舒适圈里懒怠”。为了对抗不自觉产生的惰性, “给自己好好学习的信念感,找到学习的源动力。”她更加自律地管理自己,课前预习、手写笔记、课后实践一步都不少。

如她所说,上网课的仪式感,精髓在 “感”。或许一个简单的动作能带给上网课不一样的氛围,自我约束,自我监督,自我成长。

医学生的早八假如荒废掉,后果不堪设想,考试惨不忍睹,白求恩第一临床医学院2019级本科生李济涵非常清楚, “一定不能允许自己的早八躺着上课。”坚持 “坐在书桌前”上网课,动作是小小的,意义却不小。动物医学学院2020级本科生方娟早晨约莫7:20起床,洗漱,吃早餐,7:50坐在桌前,她的早八,有条不紊地进入学习状态。

上网课前的 10分钟,化学学院2020级本科生刘铎收起了桌子上的娱乐设备,手机开启免打扰模式,放到视线之外, “我得拒绝跟手机一起上课。”同一时间,文学院匡亚明班2019级本科生刘清华把书桌上的零食袋封口挪走,把教材、笔记本放在手边,准备上课。 “清理桌面”是拒绝诱惑的上网课仪式感。

直播课的共享屏幕里,老师发起了一份5分钟的限时签到,过时不候;讲课中间,老师突然点名回答问题互动,这种有点痛苦又有点快乐的成长 “痛”,是物理学院2021本科生刘俏君所希望的一种接近教室上课氛围的仪式感。

换上运动服,穿好运动鞋,调试好摄像头,热身完毕,准备上课。虽然在寝室,即使是网课,体育术科的标准装备一点没少,体育学院2019级本科生张书宁 《花式跳绳》的网课还需要依靠一些想象,没有实体跳绳,需要轻手轻脚,条件受限的情况下她尽力先学习动作要领,她上网课一丝不苟。

采访中还出现的另一种属于上网课独有的仪式感,是弹幕互动和课堂回放,这是一种区别于传统课堂的崭新生态,几乎受到教与学两端的一致好评。

《刑法》直播课的评论区,弹幕飘过,充满互动,学生之间会相互回应,评论区的名字和回答,被老师选中,再结合案例进行阐述和讲解。“这是线下课面对陌生的同学不会有的感觉。”魏伊敏对自己这门的双学位课程非常喜欢。

《异常分娩》直播课程刚刚结束,公共卫生学院2019级本科生冯卓尔的手机屏幕亮起,钉钉群提示: “《异常分娩》课程已经结束,你有新的群直播回放,点击观看”,随后,三份详尽的PPT课件也紧跟着到达。 “‘倍速回放’对解决听课时的疑点、难点、重点非常有利, ‘不限时’对于吃透理论也很友好。”冯卓尔直言直播回放功能简直拯救医学生。

所谓上网课的 “仪式感”究竟是什么?不论是模拟传统线下课程的课堂氛围,还是自学自督约束性质的动作,或是熟悉网课生态而产生的新模式,都是吉大学子在接纳新事物、适应新发展的过程中,跟自我较量、跟客观磨合,探索更高效学习途径的尝试意识。在此过程中,将显现出更多属于吉大学子的积极作为。

“灵魂好网课”是如何成就的?

“一个骨盆、一个布娃娃、一本书”这是 《妇产科学》刘玉萍老师为网课成立的课堂道具组,冯卓尔忍不住点赞,“她用布娃娃和盆骨演示分娩过程,特别生动!”郝林琳老师的 《动物生物化学》课,开麦答疑环节,是最热闹的。 “大家有任何问题都可以问!”方娟被老师做科学研究的扎实功夫深深打动, “可以学得少学得慢,但一定要扎实。”

材料科学与工程学院2019级本科生赵壮的 《仪器分析》的实验课,并未因为线上形式而耽搁———使用mlabs虚拟实验室,参数设置、移液、定容摇匀……仿真模拟操作, “做错了,下一步就不能进行”,他反复模拟训练,已经从手生到熟稔。 “基础医学院成立的线上虚拟实验课平台,组培、解剖、病理,远程就能参加实践课,有惊喜也有收获。”张婷聿十分羡慕这样的模拟实验课。

《数据结构》是地球探测科学与技术学院2020级本科生郑安洋心中的好网课。 “王永志老师课后会陪我们一起写代码!”他总会被老师的钻研和爱学生所打动, “具体问题还能共享屏幕,给老师或同学的讨论组,都会有及时的反馈。”郑安洋自己设计的一个网站正在一步步测试和完善中,他分享邀请同学测试性能、捕捉漏洞、修正程序,向老师请教,跟同学研究。他在学习中,实践着与老师所学。

《大学英语》让刘清华记忆深刻,突破了网课的限制,林娟老师通过分会议房间、分组,顺利开展了英语辩论赛, “网课环境下大家的学习热情竟然不减反增。”老师用心组织,学生积极参与,她感慨, “灵魂好网课也要双向奔赴!”

“风格独特,非常有趣”林景楠这样评价曹险峰老师讲的 《侵权责任法》,侵权损害赔偿问题被老师比喻成 “填坑”,受害人的损失是 “坑”,损害赔偿就是要把 “坑”填平,但是不能变成“小土包”,也就是赔偿超过了损失。“这堂课上,我的思维、视野、兴趣没有一项不在提升,收获很大。”林景楠感受颇深。

“老师布置任务,驱动自己主动学习研究,成长很快。”对于新闻与传播学院2019级本科生王子豪而言,张斯琦老师的 《新媒体概论》一直走在关注当下传播的前沿, “课程里的思政内容,也让我在疫情的艰难时期,感受到抗疫的吉大人的无私奉献和强大力量。”分组做课题,通过研究疫情传播相关主题,更明白传播抗疫正能量的重要。

高晓芳老师的 《电视精品鉴赏》选择对社会价值和自我有思考的纪录片,穿插对视听语言、脚本语言的分析。“作业中的提问,让我的业务能力和感性思维都有实在的提升。”这是王子豪眼中的 “灵魂好网课”。

没有互动的课堂,教与学之间就像没有打通。其中的智慧通道,学生眼中的 “灵魂好网课”,学生期待的样本,已经给出回答,无一例外,都是双向的。网课评论区的互动、提问回答、分享展示、讨论研究,过程是双向的。即使隔着屏幕,老师的备课成果,学生的听课反馈依然在流动。

“灵魂好网课就要在网课中注入灵魂,真诚的、用心的都不会被辜负。”刘钦可畅想过上网课最理想的状态,她说, “依然是教学相长,能感觉到师生之间的教与学,是真实的双向奔赴,这样才能成就灵魂好网课。”

网课淘金:淘出的是学生优秀品格

“网课是一个考验大学生自律性、自学能力、自主学习能力的一个关键点。我相信,经过网课的筛选,会有一批更优秀的大学生出现在大家的视野里。”疫情期间,张婷聿的高度自律让她的底气更足了。她的医学课程 《诊断学》,家里的听诊器、血压计是她及时转化知识进行实践的道具。

陈聪参加了很多线上的讲座和活动, “在与不同学科之间的交流分享中,思维的碰撞和交融,新的知识、新的观点、新的眼界,是很大的收获。”“多学一门语言,技多不压身,有助于做日本的文学研究。”刘钦可则是旁听日语课, “网课的形式还免去很多不必要的尴尬,来去自由。”她对这样的自主学习有着极大的兴趣。疫情期间,校团委在微博平台上设置#吉人行吉事,抗疫不 emo#自律打卡话题,将近2000万的阅读次数,上网课打卡也是靓丽风景。

一堂 “好网课”同时考验教与学的两端,事实上,技术革新全面信息化时代下,网课已经不只是疫情下的特殊命题,而是未来教与学中如何融入时代的大命题。大浪淘沙,网课淘金,淘出的是读懂当代学生需求的吉大教师;而对于学生而言,淘出的是自律、自主,为自己而学的优秀吉大学子。