树顶天立地志 育创业兴业人

———山东农业大学农科类专业实践教学创佳绩

在刚刚结束的第八届中国国际 “互联网+”大学生创新创业大赛上,山东农业大学夺得4项金奖,位居全国高校第12位,山东省高校第1位。这4项金奖全部来自农科类专业,见证了山东农业大学在农科类专业实践教学改革中的靓丽成绩。

资环学院学生开创了秸秆基聚氨酯做肥料包膜的先河,农学院学生研制出防治小麦“癌症”赤霉病的新品种、植保学院学生以螨虫治理果蔬地下害虫、园艺学院学生推广优质晚熟梨助农民致富。4项金奖,是对参赛学生的认可与鼓励,更展示了山东农业大学的育人功底和服务于乡村振兴的雄厚实力。

坚守树人初心,肩扛历史使命。近年来,山东农业大学在农科类专业实践教学理论研究和实践应用等方面不断摸索,佳绩频出。

耕读合一 读懂三农

针对传统“齐步走”实践教学体系不适应新农科人才培养和学生个性化发展等问题,2009年以来,山东农业大学系统开展国家级特色专业建设、卓越农林人才教育培养计划等项目研究,2013年制定完成“两方向、四层次、四融合”农科类专业实践教学方案。

新方案提出“学生中心、产出导向、耕读合一”理念,确立“拔尖创新”和“创业兴业”两个培养目标,创立“双轨运行”实践教学模式,构建了思创、专创、科创、产创“四融合”育人体系,设置基础实践、专业实践、综合实践、拓展实践“四层次”逐层递进的实践教学内容,实践学分也由42.5增至60,占到总学时的35.3%。

同时,山东农业大学将实践思政融入大思政教育体系,使学生受教育全程浸润三农情怀。开设“红绿交融”系列思政课程,把登高必自、十年磨剑等山农基因融入实践课程。举办初心课堂、院士名家、吾土吾民、A+双创等论坛千余场,学生学农为农和强农兴农责任感不断增强。

习近平总书记提出“耕读传家”。山东农业大学把学习讲话精神落实到教学全过程。学生团队将调研中发现的生产一线技术问题,带回到专业学习中,近5年开展近千项SRT研究,成为“小研究员”;又将专业学习中掌握的新技术新成果,带入到脱贫攻坚、乡村振兴第一线,带动当地农民增收创富,成为“小推广员”。

“以读促耕、以耕补读,耕读合一。学生在实践教学中读懂三农、深耕三农,让中国人饭碗装上更多优质山农粮成为学生成长成才的价值追求。”山东农业大学党委书记徐剑波说。

逐层递进 双轨运行

通过基础、专业、综合、拓展“四层次”逐层递进的实践教学,山东农业大学将创新创业能力培养渗透到各教学环节。在拔尖创新轨道进行“两室三练”,利用作物生物学国家重点实验室等科研实验室、农业生物学国家级实验教学示范中心等教学创新实验室,进行科学素养训练、科学实践训练、创新能力训练,培养学生科研创新能力。在创业兴业轨道进行“两地三赛”,利用校内外实践教学基地、创业孵化基地,开展实验技能竞赛、专业技能竞赛、创新创业竞赛,学校、基地、社会协同育人,培养学生创业兴业能力。“三练”“三赛”作为增值性评价、以加分项纳入学生综合测评。

所有农科类学生自主选择轨道,既可单轨运行,也可双向发展。两条轨道上都有导师把脉问诊、全程指导、跟踪评价。学校先后制定49项制度,保障实践教学方案运行。

本科生导师制在全校普遍实行。学校为学生选配科研指导老师,组织国家、省、学校和学院等不同层面的大学生研究训练计划项目,研究项目围绕所学专业进行。近五年,上万名本科生参与课题研究,每年350人入选拔尖人才培育基地———齐鲁学堂和学校创新人才工程。参与各类学术竞赛在校园内蔚然成风。

在创业兴业赛道,学校实施“千导计划”,聘请校外知名专家、创业成功者、企业家、风险投资人等担任兼职创新创业导师。五年来共聘任284名创业导师,为学生提供有针对性的指导服务。“对准备创业的学生,提供开业指导、政策咨询、创业培训等方面的帮助;对正在创业的学生,给予项目孵化、管理运营、项目对接、市场拓展等方面的指导服务。”学生工作处处长王群介绍。

有政策,有指导,更要有平台。山东农业大学建有59个国家和省部级科研平台、6140亩科教站园、96处校外实践教学基地、1.3万平米创业孵化基地,提供一体化平台保障。

负责大学生创业就业的姜芳老师认为:“这两年学校实施创新创业‘百千万’工程成效显著。每年投入1000万元资助1000名学生立项目、搞研究、创新业,遴选100个团队冲击国家级项目,提供项目和资金保障。”

产出导向 一世花开

“学校以生为本,为学生量身定制的实践教学方案,满足了学生的多元化需求,避免人才培养‘千人一面‘,使每名学生都能走上适合自己的成才之路。”山东省教学成果特等奖获得者、山东农业大学副校长李向东介绍。

近5年,山东农业大学农科类专业学生深造率达56.6%,就业率保持在95%以上,就业质量稳居全国高校百强,获评首批国家级创新创业教育实践基地、全国创新创业典型经验高校50强。

五年中,学生获批国家和省级创新研究项目338项,发表论文1029篇,授权专利59项。葛文扬、侯冰倩、靳帅、郭兆将等分别以第一和共同第一作者在Science和Cell发表论文。在著名小麦育种专家孔令让教授团队里,葛文扬从读文献、数麦粒开始接触科研,在小麦授粉、去雄等一系列繁琐的实验需求中,养成了做科研求创新的思维方式和行为自觉,有幸成为团队Science杂志论文的共同第一作者。

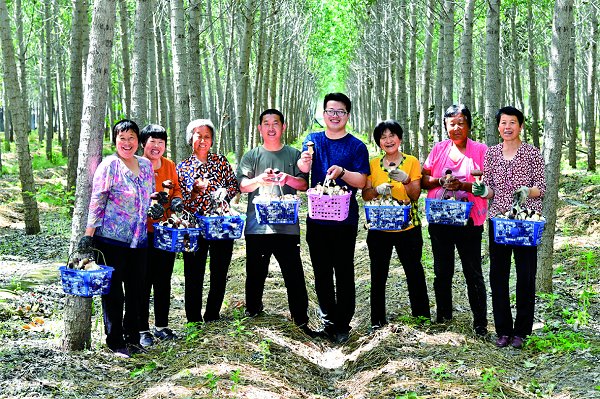

创新创业大赛参与率由2014年的6%增至目前的31.7%,学生知农爱农情怀日益深厚,毕业后成为强农兴农的中坚力量。“互联网+”大学生创新创业大赛金奖获得者、“月季王子”邓应龙南花北引,使农民人均年收入从一千元提高到2.5万元;银奖获得者、“蘑菇匠”聂阳的食用菌林下种植技术带动3000余户脱贫,户均年增收4.17万元。2021届毕业生中,30%自愿到乡镇一线工作,5%选择了回乡创业。

刚刚夺得中国国际“互联网+”创新创业大赛金奖的 4个项目,《麦麦相承———小麦健康的守护神》《以螨治虫:果蔬地下害虫生物防治引领者》《山农酥梨———优质晚熟梨新品种推广助力乡村振兴》3项均来自青年红色筑梦之旅赛道。该赛道的创新创业成果在服务乡村振兴、助力精准扶贫上具有极强的针对性。《秸衣锁肥———秸秆基聚氨酯包膜肥料开拓者》获得主赛道本科生创意组金奖,主持人是资环学院董晶晶。她在2019年读大二时借助参加大学生研究训练计划项目的机会,进入土肥资源高效利用国家工程实验室,师从缓控释肥国际标准制定者张民教授进行新型肥料研发。通过成千上百次的试验,首创了提质增效、绿色环保、质优价廉的包膜控释肥产品,形成系列控释掺混肥料。

“一次大赛夺得4项金奖,是学校创新创业教育和人才培养质量的生动体现。我们山东农业大学的师生,一直在全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化的实践中贡献青春力量,让国家三农事业拥有强有力的人才支撑!”山东农业大学冷畅俭兴奋地告诉记者。