《花冠病毒》:直面问题与洞察人心

陈进武,文学院副教授,文学博士,青年批评家。入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师,江苏省当代文学研究会理事兼秘书长,湖南大学中国全民阅读研究中心兼职研究员,已发表论文百余篇,出版专著1部,主编2部,主持国家社科基金青年项目1项、江苏省社科基金青年项目1项。

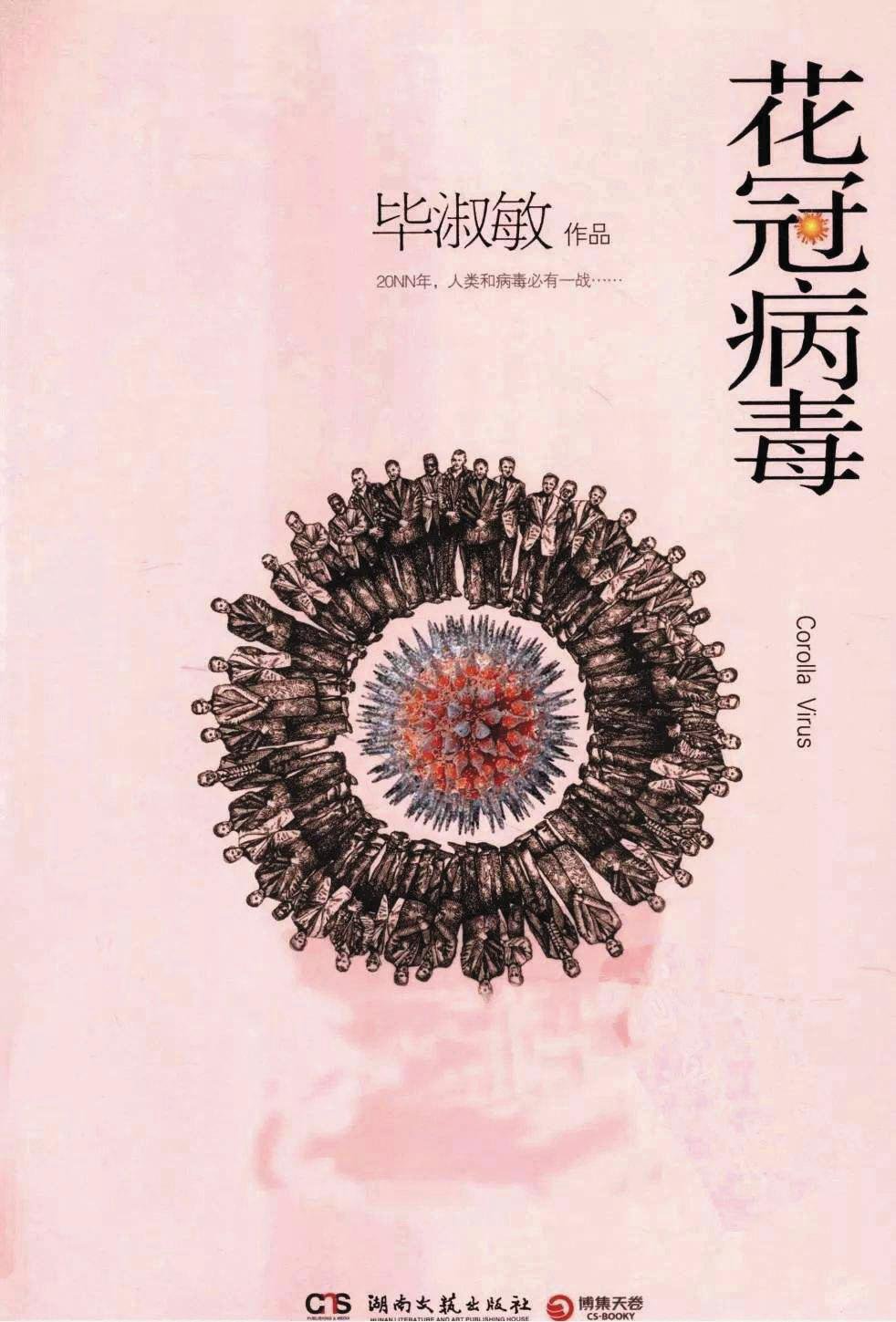

2020年,毕淑敏的长篇旧作《花冠病毒》(湖南文艺出版社2012年)广为流传,更是被网友们誉为“神预言”。不少人会好奇,毕淑敏的这部长篇小说到底写的是什么?为何在沉寂多年之后再次为人所追捧?事实上,《花冠病毒》是以2003年成功抗击非典为原型所写的阻击“花冠病毒”的故事:

20NN年3月,一种被命名为“花冠”病毒的罕见嗜血病毒突袭拥有千万人口的中国大都市燕市。一时间,城市封锁、谣言四起、瞒报疫情、民众出逃、物资紧缺、抢购成风。在人心惶惶之际,既是心理学博士又是女作家的罗纬芝临危受命,成为前往抗疫一线的采访组成员。在“王府”隔离区,罗纬芝在探寻以身试毒不幸身亡的于增风教授遗物时不幸身染瘟疫。命悬一线的罗纬芝却又不可思议地获救,成为花冠病毒吞噬之下的幸存者。然而,抗疫总指挥袁再春去世,事态逐渐失控。官方迟迟研发不出有效急救药物,国外势力和民间非法组织等都想从这场病毒虐杀中谋取暴利。最终,燕市领导和专家带领抗疫医护人员等寻求突破,英勇抗击,千万燕市人民在与花冠病毒的血战中重获生机。20NN年9月1日,成功击退了这场瘟疫。

毕淑敏反复强调,若要读懂《花冠病毒》,读者需要有“高中以上的化学知识”“大学以上的医学知识”“研究生以上的心理学知识”等。除了小说自带的阅读诱导,有人评论说,这部小说探索的是当代社会心灵危机的应对之策,更深入地关注生命、人性、救赎等命题。毕淑敏以医者之心和心理学家的睿智,告诉我们如何组合自我心理能量,对抗即将来临的末日灾难。豆瓣读书推荐:“小说在探讨人性这样沉重的主题时,敢于另辟蹊径,获得了新的起点和更高的写作格局,不管是从技术层面抑或文学内蕴上,它都是感撼人心的大师级作品!”其实,这些评论不免有点夸张,小说中的感情设置、人物行为、情节安排等方面存在某些难以自洽之处。平心而论,这部小说不见得有抵达“感撼人心的大师级作品”的高度,反倒在某种意义上带着一种轻科幻色彩。

客观来讲,《花冠病毒》的可贵之处首先在对于抗疫问题的关注和思考。显然,罗纬芝的行为很大程度上是作家本人经历的投射。毕淑敏有过当兵和当医生的经历,她曾在2003年的非典期间参加特别采访组赴非典第一线。从这一意义上来说,《花冠病毒》确实是对2003年抗击非典的文学记录。不过,毕淑敏并不是展示人们所遭受的恐惧感,也不是简单的记录苦难或者创伤体验。正如小说“封面”所写的:“20NN年,人类和病毒必有一战……”应该说,这部小说更是面向未来的,痛定思痛,才能不辜负人类所历经的劫难。一场灾害过后,一个理性的社会必然需要反思灾害发生的深层原因。毕淑敏这样写道:“人类与病毒的血战还在继续,命运将把他们带向哪里?人们又该如何构建内在的心理能量,战胜强大的对手?”当然,小说结局必然是人类战胜了花冠病毒。但20NN年后又该如何?毕淑敏的勇气和担当便是敢于直面问题,值得肯定。

在反思灾难时,究竟是“洗洗手”,还是“洗洗心”?在我看来,《花冠病毒》算得上既“洗了手”又“洗了心”。毕淑敏不仅揭示了在面临危难时人性悲悯和和贪婪,而且还洞察了难以照见的人心。“花冠病毒”是很温暖的名字,但这种寄生的古老生物却是试探人心的有效试剂。在小说中,我们可以列出一长串名单,像于增风、袁再春、詹婉英、李元、凌念、罗纬芝、陈宇雄、蓝晚翠、辛稻、郝辙、叶逢驹等,有的为名,有的为利,有的为权,有的为情,有的为欲。如此蔓延,“人类将来会煮死自己,病死自己,淹死自己,毒死自己,渴死自己。”毕淑敏说:“本书纯属虚构。祈愿书中情形永不再现,但我坚信人类和病毒必有血战。谁胜谁负,尚是未知之数。读这本小说,有一个小小用处———倘如某一天你遭逢瘟疫,生死相搏,或许你有可能活下来。”关于这一点,我觉得,毕淑敏的确说的很对,何况谁又能否定毕淑敏的这一判定呢?