自称“一名普通的教书匠”的商学院李政军教授,在多媒体教学手段冲击传统课堂的背景下,始终手握粉笔,坚持板书教学,受到学生的称赞,也让他成了“网红”。

李政军:坚定教育信念 坚持板书教学

青年追梦,步履维艰青年求学,梦想起航。李政军出生于重庆一户普通的农民家庭,拮据的家庭经济情况导致他的启蒙教育晚于同龄人。正式上学后,每天又要走很长的山路去学校,做完功课后,他还要帮家里做一些力所能及的农活。尽管学习环境艰苦,但他从未动摇内心坚持读书学习的信念。

回忆幼时求学的经历,李政军表示,自己从小就养成了坚持自学的学习习惯。当时,市面上还没有大量教辅资料,他就把教材书本读得扎扎实实,把书本上的每一个知识点、每一道习题都掌握透彻。李政军的母亲十分重视子女的教育,特意将他转到学习环境比较好的子弟兵学校。在那里,良好的学习氛围感染着李政军,他也在亲人和同学的激励下,逐渐产生了对学习的兴趣与热情。每当回忆起这段过往时,李政军教授都满怀对母亲的感恩之情。

尽管李政军在转入子弟兵学校后紧跟学习进度,但高考之路仍然困难重重。当时的全国高考分为两个部分,考生先参加当地的选拔考试,再由地方政府择优选择考生参加全国高考。第一次高考,年轻的李政军并未通过当地的选拔考试。高考失利后,他走到了人生的第一个分岔路口———选择复读,还是回乡务农,亦或是去煤矿厂上班。通过第一次的高考经历,他意识到自己是一个“偏科少年”———语文好、数学弱。考虑再三后,他选择了复读,重点复习数学学科。通过努力,他甚至能将哪道习题在课本的哪一页都掌握得明明白白。第二次高考,李政军成功通过了当地的选拔考试,而遗憾的是,他依然没能通过全国高考。当得知自己的数学在总分120分的情况下考出了107分的佳绩后,李政军并未气馁,他觉得这一年的努力并没有白费,内心更是充满了“三战高考”的斗志。李政军笑称,三门主科只剩下英语一门比较薄弱,第二次复读英语可以算是从零开始,他也从中摸索出了专攻英语的学习经验:“英语学习就是要多读,大胆地大声读出来。”

苦心人,天不负。第三年的高考,李政军终于收到了西南财经大学的录取通知书,从山间走进了大学的殿堂。尽管被调剂到了经济学专业,李政军内心并没有遗憾,反而充满了对祖国的感恩之情,他深情地感慨道:“我应当响应祖国号召,祖国分配我到哪里,我就在哪里认真学习,不辜负祖国对我的培养。”

其实,李政军并不是只是一个理性的“经济学人”,他还是一个“文艺青年”。“《红楼梦》是我印象最深刻的书本之一。幼时我并没有机会阅读大量的书籍,只有一本被翻阅得破破烂烂的《红楼梦》陪伴度过了求学生涯。”经典著作滋养了李政军的心灵,在他心底种下了热爱文学的种子,哪怕已近花甲之年,李政军依然不忘在闲暇时煮一壶香茗,捧起一本书籍,让时光在纸页的飞舞中沉淀。

李政军在平时上课的过程中会和学生互动,不时考察学生的文化积累,在课堂之外,李政军还会给学生布置相关的阅读作业,组织读书会分享自己的读书心得。当然,《红楼梦》也是李政军每次都会推荐给学生的必读书目。“从前读《红楼梦》只是从文学角度阅读,现在我是从经济学角度去阅读,去领略书中所展示的明清时期的经济学知识。”他说,阅读经典读物,能够给予学生许多课本之外的知识,伴随学生走得更长更远。博览群书的习惯培养了李政军儒雅、稳重的气质,也使他的教学兼具了文学的灵动与趣味,博得了学生们的一致好评。

中年治学,精益求精“当你喜欢一个东西的时候,你总是想要去和别人分享,把它表达清楚,自制教具也罢,板书也罢,都是为了将它表达清楚。”在李政军眼中,被无数同学、老师津津乐道的独家教学方法,都是他课堂教学的重要辅助手段。

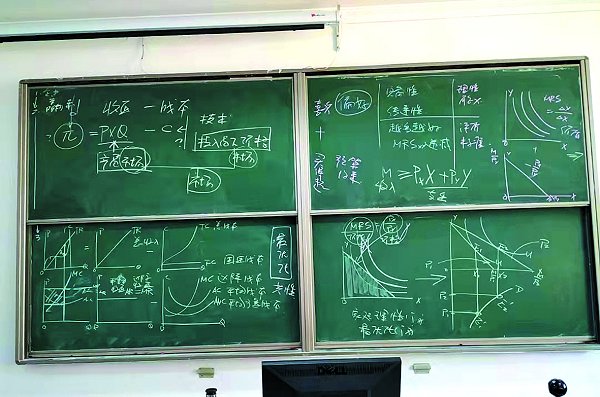

李政军教授的板书教学是全院乃至全校闻名的,这种板书教学模式他已经坚持了数十年。“每次上课前我都会在头脑中提前预演要讲的内容,要写在黑板哪个位置,要准备哪些教具,这样上课会比较顺畅。”他说。

备课是个细致活,李政军从没有厌烦过,他总是会在课前、课后完善备课讲义。他对如何备课也颇有自己的独到心得:将一张空白纸当作黑板,对其进行切分规划,并且标记该部分所要板书的重点内容。此外,他还会特意留下一处空白,以便实际讲课灵光乍现时进行补充。“备课、准备板书,就是与学生最直接的对话。”

一手出色的板书为李政军的课增色不少。学生们点评李教授的课程是“干货满满”,每节课他都会写满密密麻麻的八块黑板。长年累月的板书教学,让李政军的肩背酸胀疼痛,一双手也被粉笔的尘末摩擦得粗糙,“一边讲课一边写板书,一天五节课下来常感觉像生了一场大病。”然而,李政军却乐在其中,他认为这种付出是值得的,同学们可以跟上节奏,较快地接受新知。板书不仅板块明晰,涵盖重难点知识,而且笔迹清晰,即便是坐在后排也能看得十分清楚。

自制教具、课堂演示也是李政军上课的一大特色。他将自制的教具当作教学的辅助工具,“教具是把概念性的二维的东西,以三维的形式表现出来,让那些形而上的概念能够一目了然。”而他自制教具的材料也大多来源日常生活,比如家里的一盆蝴蝶兰死了,他就把上面的铁丝取下来,然后折成90°做成三维坐标。看似平平无奇的教具,蕴藏着简单的生活趣味,更蕴藏着李政军“一心向教”的热情,这无不是他在多年的教学生涯中不断揣摩实践的结果。

但是,以板书、自制教具为特色教学的李政军并没有彻底放弃多媒体教学手段。做任何事情都一丝不苟的他,在制作教学PPT时也是将精益求精的精神内化于心、外化于行。当自己的教学PPT被他人称赞精致时,李政军谦虚又开心地表示自己在网课教学实践中成功运用了这些PPT,吸引了全国200多个老师来听,“有50多个老师听完从‘粉丝’变成了‘铁丝’,从‘铁丝’变成了‘钢丝’!”

不过,李政军坚信多媒体教学手段只能充当板书的辅助工具,永远无法取代板书教学。他坦言:“直观的板书,是一切多媒体教学手段都代替不了,正如语言不能代替书写一般”。诚然,对着PPT讲述知识点方便快捷,却让学生简化了跟随老师板书教学时的思考过程。在坚持板书教学的过程中,李政军也将善于思考、勇于创新的学习理念潜移默化地教授给学生。“PPT是你提前准备好的,是固定不变的。然而真实的教学充满了变化,充满了无数的灵光乍现。”李政军说,“板书让教学更加灵活,让师生之间的距离更近。”一面板书,情系师生,传递的是知识,更是治学、做人的态度。

一周七天,李政军把五天献给了充实的课堂教学,周末还继续备课、自制各种教具,李政军很满意自己的生活状态:“虽然体力耗费很多,但心情很快乐,对于自己的本职工作,把它踏踏实实地做好了,心里就坦然了。”

在李政军数十年的教学生涯中,从没有“完美”二字,只有“更完美”。他清楚地认识到,正因为有“更完美”的存在,所以教学之路永无止境,他也永远在不知疲倦地跋涉着。

不以誉喜,且行善举“南师大优秀教师”、“南师大师德先进个人”、“江苏省优秀青年骨干教师”……面对自己曾经获得的荣誉与赞美,李政军没有洋洋得意,而是意识到自己肩负起了更大的责任。

“圈子越大,越要勤恳钻研。只要犯一点儿错,不好的影响就会很大。”面对教研生涯中获得的荣誉,李政军心头首先涌起的是责任与担当,浮名虚利则只如尘土般不足为道。“我的书被中国人民大学出版,又变成了面向21世纪的教材,我感觉更有压力了。”李政军谦虚地表示:“我从不认为自己是什么经济学领域的‘大牛’,我只是南师大的一名普通老师。”

李政军手写的西方经济学讲义本来只是辅助教学的备课笔记,却“无心插柳柳成荫”地被看重出版,这使得李政军对自己的要求更加严格。自己的书是否适合通修经济学的学生学习、是否还需增补完善某些内容等等,这些问题常令李政军反复思考斟酌。而这精益求精、严谨负责的钻研精神,不仅让李政军在教研之路上硕果累累,更让五湖四海的学子收获了更准确、更完善的经济学知识。“荆溪惠子鬓鬅鬙,义理钻研到粹精”,于李政军而言,科学是严谨的,对知识的探索也是永无止境的。

“我只是在做些力所能及的事。”李政军努力的方向不只是大学的教学,还有家乡的公益活动。小时候艰苦的求学经历让李政军清楚地认识到读书学习的重要性,因此当他了解到家乡孩子也面临无书可读的困境时,他义无反顾地开始了反哺家乡的公益活动。在李政军、南师其他师生和许多热心人的努力下,李政军家乡的公共书屋图书总量已达一千余册,小型教室也已初具规模。家乡的条件越来越好了。提到家乡现在的教育公益活动情况,李政军很是感慨。他特别资助了一位只能与爷爷相依为命的小孩,看着孩子很争气地一步步考上优秀的高中,李政军的内心欣慰极了,他坚定了要帮助更多家庭条件艰难的孩子求学读书的信念。

此外,李政军还在家乡开展暑期培训班,课间他询问孩子们的愿望,有的孩子说想要打两个小时的手机游戏,也有的孩子说想拥有自己的电子琴。面对孩子们充满期待的眼神,李政军内心满是疼惜。他行力所能及之善,想为孩子们的童年涂上一笔亮色。他也希望能够募集更多公益资金,进一步改善孩子们的学习环境,奖励勤奋读书的孩子。李政军还计划在身边的朋友中宣传自己的教育公益活动,号召身边的老师在闲暇时间内给孩子们授课,带动更多人参与到这份有意义的事业中来。“等疫情渐渐过去后,我想再去一一落实这些想法。”李政军对此充满了期待。

桃李不言,下自成蹊一片丹心育桃李,三尺讲台铸师魂。李政军深耕讲坛三十载,在教育教学方面卓有成就。“亲其师则信其道”,他总是以自己的人格力量感染着学生,用严谨求实的治学精神时刻影响着学生,在日常学习生活中用一点一滴的细节潜移默化地教育着学生。

李政军本科毕业后服从组织分配,孤身一人远离家乡来到江苏,走上了教师的岗位。自三十年前走上讲台的第一天起,李政军就肩负起为祖国培养优秀青年人才的责任,秉持着“干一行爱一行”的坚定信念,始终怀揣初次走上讲台时的那颗赤诚之心。扬雄《法言·学行》有:“师者,人之楷模也。”三十年来他兢兢业业,将青春奉献给这三尺讲台,将责任心融入每堂课的教学活动中。每节课他都坚持板书教学,各界人士也都对他几十年积淀出的备课讲义赞不绝口。但李政军从不止步于此,而是想着如何进一步完善并提高。“学生毕业以后是要走上各自的工作岗位的,只有学得一技之长才能有立身之本,才能实现自己人生的价值。”他说。

在李政军看来,教育事业是一项传承文化、塑造灵魂的崇高事业,是一项需要用汗水和泪水浇灌,用一生的时间去“钻下去”研究的事业。“这辈子能在教育行业里做到问心无愧,我觉得就可以了。”他说,教育是一个慢功夫,慢工才能出细活,切忌急于求成揠苗助长。李政军耐得住性子,不急不躁地陪伴着学生成长,他用自己的青春年华为学生的美好未来埋下种子。李政军始终坚信:“只要你热爱自己的职业,其他的难题都是细枝末节,你都会把它做好。”这是从李政军心底里发出的对教育事业的热爱,让他在这条路上走得更长更远。

说起这些年在南师大的工作经历,他饱含深情地说道:“我打心眼儿里感激这所学校,感谢它为我搭建了这样一个高层次的平台。”包容的学术管理机制,让教师可以自由地选择研究方向,要么潜心搞科研,要么选择专心教书。优秀教师之间的互相激励无形中也成为了每个人前进的动力。完善包容的行政管理机制、名师辈出的科研坏境,使李政军陶醉于这和谐融洽的教育环境。当然,给李政军留下深刻影响的还有我校李晏墅、汤国安等名师。李政军笑称,这些“大咖”沉稳大气的学术气质,深深感染激励着他,是他教学之路前进的榜样。教师群体之间的勉励感召,促进了南师大积极和谐的“学术磁场”的形成。“大学之大,非大楼之大,乃大师之大。”名师们对严谨细致的学术精神的孜孜以求,是传承至今的南师精神,薪火相继,生生不息。

今年是南师大建校118周年,作为一名备受学生爱戴的师大教师,李政军对南师这所百年名校送上了他真挚的祝福:“希望它办得越来越好,我认为它有这个能力。我们有如此优秀的学生和老师,有完善的体制机制。希望能在此基础上,各方面携起手更进一步。”

谈到南师大的学子,李政军更是欣慰与赞赏:“我们南师大的学生确实很优秀,一点就通,很有悟性,说一知二,说二知三。”李政军也期盼着南师学子能有更开阔的胸襟和更远大的目标,将“为国家富强、民族振兴而读书”牢记心底,成为建设祖国的栋梁之才。

李政军作为一个从农村中走出来的孩子,通过读书改变了他的命运,凭借自己数十年读书学习的奋斗,怀一片丹心,育四方桃李,成就了独属于他的荣光。

于方寸讲堂前钻研学术经典,于片尺书桌上探究教学奥义,他永不自满的性格使他从不为已获的荣誉驻足;尽职尽责的教学态度更是让他从不肯停止向上攀登。“老师到达了新的境界,学生也许就能更上一层楼。”抱着这样的信念,这位勤勤恳恳的育人园丁一直都在路上。