他们找到了小麦“癌症”的克星

———孔令让团队在小麦赤霉病研究中获重大突破,相关成果在《科学》杂志发表

小麦赤霉病是世界范围内极具毁灭性且防治困难的真菌病害,一旦感染,不仅影响小麦产量和品质,更对食品安全和人类健康构成严重威胁。近些年,小麦赤霉病发生面积不断扩大,成为农业领域里的世界性难题。

日前,《科学》杂志在线发表山东农业大学孔令让教授团队科研发现,他们从小麦近缘植物长穗偃麦草中克隆出抗赤霉病主效基因Fhb7,揭示了其抗病遗传及分子机制;携带该基因的种质材料被多家单位用于小麦育种,表现出稳定的赤霉病抗性,为解决小麦赤霉病问题找到了一把“金钥匙”。

“金钥匙”解决世界性小麦难题

“小麦赤霉病由镰刀菌属真菌侵染而导致,堪称小麦‘癌症’。感染赤霉病的小麦籽粒干瘪,淀粉与蛋白质含量降低,出粉率低,湿面筋含量少,病麦率含量达到4%以上就失去了食用价值。麦田一旦被感染,通常减产10%到20%,严重时达80%到90%,重病麦田可致绝收。产量和品质下降的同时,以其为原料制作的食品和饲料更会严重威胁人畜健康。”团队负责人、论文通讯作者、山东农业大学农学院院长孔令让介绍。

长期的生产实践证明,小麦赤霉病基本不可治,预防难度也非常大,因此被称为小麦“癌症”。根除小麦赤霉病,培育与利用抗病品种是最经济、有效并环保的选择,但人们至今未发现赤霉病免疫的小麦种质资源。“受制于理论认知和技术水平,半个多世纪以来,关于赤霉病的研究全球鲜有突破性进展,特别是小麦种质资源中可用的主效抗赤霉病基因非常稀少。”长期从事小麦抗赤霉病育种的中国工程院院士程顺和介绍。中国工程院院士、西北农林科技大学教授康振生还指出,由于小麦有着庞大的基因组以及小麦-真菌互作的复杂性,科研工作者对小麦抗赤霉病机制的了解也十分有限。

小麦近缘植物长穗偃麦草携带抗病、抗逆等许多优异基因,利用远缘杂交技术,可以将这些优良的外源基因转移到小麦上。孔令让团队获得的抗赤霉病基因Fhb7就来源于长穗偃麦草。他们通过遗传群体分析表明,该基因使得赤霉病病情指数降低超过30%,是高效抗性基因,并明确了其在小麦抗病育种中的稳定抗性和应用价值。

近几年,团队利用远缘杂交结合分子标记辅助选择将携带Fhb7基因的染色体片段转移至栽培小麦,获得了抗赤霉病种质材料,并将材料分发到30多家单位用以小麦抗赤霉病的遗传改良,在山东、河南、江苏、安徽等地广泛试验。试验调查发现,在多种遗传背景下,Fhb7基因均能显著提高小麦的抗赤霉病特性,对产量没有负面影响。目前,携带Fhb7基因的多个小麦新品系已经进入国家和多个省份预备试验和区域试验,并被纳入中国小麦良种联合攻关计划,为从源头上解决小麦赤霉病问题提供了解决方案。

经过多年不懈攻坚,团队终于找到了解决赤霉病世界性难题的 “金钥匙”。“我们把小麦抗赤霉病种质资源牢牢掌握在了自己手里!”孔令让难掩激动之情。

十年磨剑的宝贵成果

从1985年开始,孔令让就从事长穗偃麦草、八倍体小偃麦与小麦的远缘杂交研究,首次在长穗偃麦草7E染色体长臂末端发现小麦抗赤霉病主效基因Fhb7。近10余年来,他带领团队经过初定位证明Fhb7单基因可控制较高的抗性效应,随后,对复杂的长穗偃麦草基因组进行了高质量的组装和注释,并完成了该基因的精细定位。

为解析Fhb7基因抗击小麦赤霉病的机理,研究团队采用传统图位克隆、细胞遗传学、突变体筛选和转基因等技术,对其进行了充分的功能性验证。通过系列分子实验和高分辨质谱分析发现,Fhb7基因编码一种谷胱甘肽S-转移酶,可以打开呕吐毒素的环氧基团,并催化其形成谷胱甘肽加合物,从而产生解毒效应。

赤霉菌分泌的呕吐毒素是小麦赤霉病危害严重的重要因素之一,呕吐毒素严重污染食品和饲料,被世界卫生组织定为天然存在的极为危险的食品污染物,可引起人畜中毒。呕吐毒素同时可在人和哺乳动物体内逐渐积累,诱发免疫功能下降等慢性毒副作用。

在追溯该基因的进化历史时,研究人员反复对基因组序列进行比较分析,结果在整个植物界没有发现Fhb7的同源基因,却在偃麦草的共生菌———香柱内生真菌发现了同源性高达97%的基因。“我们第一时间怀疑可能是基因组组装被内生真菌污染了,非常沮丧。过了几天,无意间又对不同的偃麦草和重组体进行数据分析,发现该基因的有无与植物的抗、感病表型明显相关,让我意识到这个候选基因是真正的Fhb7。”论文第一作者、共同通讯作者王宏伟兴奋地说。“该基因很可能是通过基因水平转移,从香柱内生真菌整合进了长穗偃麦草基因组,从而进化出抗镰刀菌属病原菌侵染的功能。”论文共同第一作者孙思龙介绍。

科技部在官网新闻中报道,Fhb7通过水平基因转移从植物共生真菌转入长穗偃麦草,这是一个极其少见的生物基因跨界转移现象,证明“转基因”是天然存在的,为进一步探索植物抗病基因和基因组进化机制提供了一条新途径。

抗赤霉病基因Fhb7克隆及育种利用极具战略意义,其报道的五部分研究内容承前启后无缝交织成了一个完整的科学故事。美国国家科学院院士、北京大学现代农业研究院首席科学家邓兴旺读完文章非常兴奋,专门撰写长文给予评价。

中国工程院院士、杂交水稻之父袁隆平认为,Fhb7基因的发现和抗病机制解析对水稻、玉米等作物育种同样具有重要意义。作为禾谷类作物种质改良和创新的难得基因,其在育种领域的推广应用,将有力提升我国农作物种质资源创新水平,为产业提质增效、确保国家粮食安全提供重要保障。

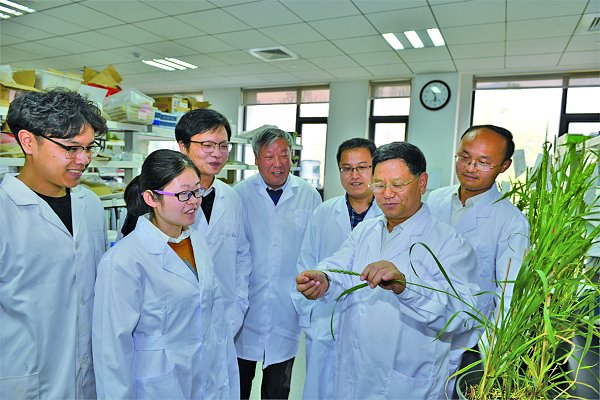

科研团队和衷共济攻难关

文章发表后,社会各界给予了广泛关注和高度评价,人民日报、新华社、光明日报等多家主流媒体纷纷为成果 “点赞”。孔令让团队的成员们在兴奋的同时,更感到了沉甸甸的责任。

孔令让说,他为自己的团队感到骄傲,想起大家共同经历的不易就眼眶湿润。赤霉病的研究他做了20年,学生换了一茬又一茬,几位年轻的同事更是克服多种困难,不敢一刻停歇,一心想快速取得关键性突破。

王宏伟去年查出了腰椎间盘突出,疼痛厉害,尽管几乎所有医生都建议他卧床休养,但是他根本不敢让自己停下来,白天在办公室,他把电脑抬高站着工作,晚上回到家则趴在地垫上看材料写文章。“他这个人从来就没有休息的概念,晚上两点前就没有睡过觉。有一段时间公公婆婆生病住院,他每天晚上到医院陪床照顾他们,白天仍然坚持在实验室。”王宏伟的爱人王斐说。

孔令让的硕士研究生李学峰一直在做创建小麦-长穗偃麦草抗赤霉病短片段易位系的工作,这个工作的重点是打破Fhb7基因与黄色素基因Psy的紧密连锁。他说,因为黄色素基因Psy的存在,面粉发黄,在育种中很难用,也影响市场前景。整个2018年,通过分子标记辅助选择和抗赤霉病接种鉴定,自己完成了21000株Fhb7基因杂合体自交后代的选择和鉴定工作,在国际上首次打破Fhb7与Psy基因的紧密连锁,最后获得了2株赤霉病抗性良好且面粉色泽亮白的小麦-长穗偃麦草短片段易位系,丰富了小麦抗赤霉病种质材料。

做小麦杂交,尤其是远缘杂交研究,非常细致繁重,因为结种很难,小麦杂交授粉工作量很大,有时结了种之后还要进行幼胚培养才能成苗。每年春季在大田,研究生都要做几千个杂交穗子,一个穗子上36个小花,算下来就是十几万枚小花,这里面能得到一两千个幼胚,然后再培养成苗。

“选材料感觉就像是在淘宝,选到一份好材料还想看下一个,觉得后面还有更好的,总要选出最好的。这份工作虽然辛苦,但充满了挑战和乐趣。我们克隆并运用抗赤霉病基因Fhb7的科研探索,得到国内外同行科学家和顶尖学术杂志的认可,得到多家小麦育种单位的青睐,对我们是很大的激励。下一步,我们计划联合国内优势力量,快马加鞭完成抗赤霉病小麦品种的审定工作,早日推向市场;同时,继续完善Fhb7基因去除食品及饲料中相关毒素的研究,争取实现产业化,为人类生命健康谋福祉。”孔令让激动地说。