我国著名航空专家张阿舟教授诞辰100周年

张阿舟:科学救国志在蓝天

编者按:今年的4月14日,是我校著名教授张阿舟诞辰100周年。受疫情的影响,纪念活动拟在9月份举行。为了纪念张阿舟教授诞辰,他的弟子、我校赵淳生院士撰写了长达13000字的纪念文章,《科学时报》摘编发表,本报转载如下。

张阿舟(1920-2009),江苏省丹阳市人。航空工程学家和力学家。1941年毕业于中央大学航空工程系。1947年获英国布里斯托大学科学硕士学位,1949年获英国布里斯托大学哲学博士学位。

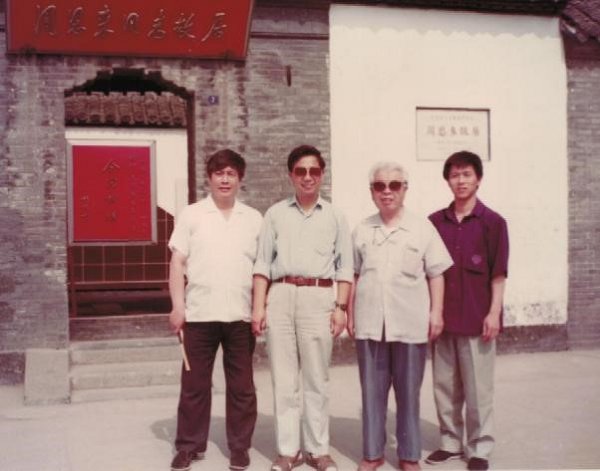

1950年初回国。1954年,在新中国成立后试制第一架飞机的工作中作出突出贡献,荣立特等功,是我国飞机结构强度理论和试验研究开拓者之一。自上世纪60年代初起,他主要从事飞行器结构振动理论和应用研究。50余年中,他在“加强薄板的二元理论”“柔框机身应力分析”“飞机机身大开口静力试验”等飞机结构强度理论和试验研究方面作出了重要贡献;在“连续质量有限元素法”“复模态理论”“振动参数识别”“结构故障的振动监测和诊断”等振动理论与应用研究方面有重要贡献和创新;在主持制订中国飞机、直升机强度和刚度规范、振动标准等方面做出了开创性工作。他共有10余项科技成果获得国家和部、省级科技进步奖。他是航空部有突出贡献的专家,国家人事部批准的首批杰出高级专家,享受政府特殊津贴;曾担任南京航空学院副院长、科学研究部主任、振动工程研究所所长、学术委员会主任、学报编委会主任、学位委员会副主任;国务院学位委员会学科评议组成员、航空部科技委委员、中国航空学会副理事长、中国力学学会理事、江苏省航空学会理事长、江苏省振动工程学会理事长,以及第三、第五、第六、第七、第八届全国人大代表。

1954年7月3日,风和日丽,是一个试飞的好日子。只是临飞之时,试飞员犹豫再三,不敢登上国产制造的飞机“初教五”。南昌飞机制造厂主任工程师张阿舟,相信自己对飞机所做的强度计算是可靠的,而且又经过亲自实验验证,“有绝对的把握”。

就在试飞进行不下去的时刻,张阿舟毅然登上飞机,进入驾驶舱,淡定地坐在学员座椅上,让在场的人似乎忘记了恐惧。就这样,新中国自制的飞机试飞成功了。

张阿舟可谓中国航空史上资历最高的试飞员。毛泽东主席为此给南昌飞机制造厂发了贺信。当年10日8日,在国防委员会第一次会上,毛主席再次赞扬我国自制成功飞机时说:“自从盘古开天地、三皇五帝到如今,这是一件惊天动地的大事……”张阿舟也因在试制工作中的突出贡献而荣立特等功。

时光荏苒,昔日特等功臣已长眠于青松翠柏间,但他的家人、弟子永远不会忘记4月14日这个日子。2020年的4月14日是张阿舟诞辰100周年纪念日。

试制新中国第一架自制飞机1920年,张阿舟出生在江苏省丹阳县一个书香门第。自他懂事起,国家一直内忧外患、贫穷落后,人民处于水深火热之中,他从小就树立了“科学救国、振兴中华”的理想。

1937年,他以优异的成绩考入中央大学航空工程系。大学毕业后,留校任航空工程系助教。后参加“庚子赔款”公费留学考试,进入英国布里斯托大学研究生学习,选的仍是航空工程专业。毕业后,导师推荐他进入英国飞机工厂研究和发展部工作,任技术员。之后,他又回到布里斯托大学攻读博士学位。

1949年12月,正值新中国成立不久,刚刚通过博士答辩的张阿舟,内心十分激动,亟盼回国参加新中国建设。次年1月,他经香港回国,途中接到获英国布里斯托大学哲学博士学位的喜讯。

新中国成立初期,百废待举。1951年,张阿舟被分配到南昌飞机制造厂工作,任主任工程师、设计科长。厂里接到试制新中国第一架自制飞机———“初教五”的任务。凭借深厚的航空工程知识,张阿舟全身心地投入该飞机的设计、强度计算及其试验任务。

在他亲自指挥下,1954年5月该厂完成了部件和全机静力试验,证明飞机强度合格。1954年7月3日,首架自制飞机交付试飞站。就在首次试飞的过程中,出现了文章开头的一幕。

张阿舟一直努力坚持实现他 “科学报国、航空报国”的理想。上世纪七八十年代,他负责或参与制定了大量我国飞机强度和环境标准。1986年7月30日,张阿舟与沈元、季文美、胡溪涛等联名向邓小平上书《千方百计尽早提供和使用国产干线飞机》,建议国家汇聚力量发展自己的干线飞机。1991年3月,他在全国人大七届四次会议上,领衔参加110名代表联名提出关于制定我国航空工业振兴法的议案。

2014年,张阿舟的弟子、中国科学院院士赵淳生到美国访问,一眼看到我国首批制造的“初教5”飞机。它静静地停在私人机坪上,飞机的主人是一名美国大学教授。他带着赵淳生,驾驶这架60多年机龄的飞机在空中绕了一圈。之后,又把这架飞机和发动机上标注有飞机和发动机性能指标的两块标牌送给他,让他带给这位伟大的中国工程师。

“从他手上接过这两块标牌时,我已经热泪盈眶了!因为他所敬佩的伟大的工程师张阿舟已经离世五年了!”赵淳生激动地说。

振动领域的泰斗上世纪80年代,一幢全新的楼宇在南京航空学院(南京航空航天大学前身)拔地而起。

这幢楼是完全按照张阿舟的想法设计的。一个实验大厅有承力地轨,单点能承载10吨,满足中、小型飞机全机静、动力实验。每位教师都有一间办公室。给教师创造这么好的工作条件,在当时的南航乃至全国都是少有的。

1983年,在张阿舟的建议下,将原来结构强度教研室搞振动研究的人员和直升机教研室搞结构动力学研究人员合并,成立了独立的 “振动研究室”,张阿舟担任首任主任。研究室成立后,又以他的名义向航空工业部申请了400万元资金,建造了这幢新的“振动实验室”。

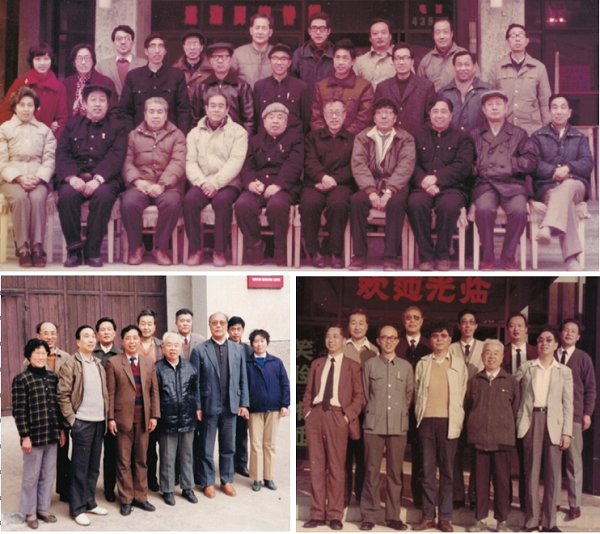

作为我国首批博士研究生指导教师,张阿舟的门下招收了多名博士生。此外,教师们从美国、英国、德国、加拿大或深造或访学回到研究室后,每人都带来一些新知识、新的研究方向。张阿舟对每个研究方向都颇感兴趣,就安排博士生参与课题组研究,委任课题组长为博士生的副导师。顿时,研究室的科研工作活跃起来。

由张阿舟主持,课题组每周开一次学术讨论会,有时由教师做专题报告,有时请博士生做开题报告或论文进展报告,有时还邀请外来专家做学术报告。每次报告座无虚席,包括博士生、硕士生在内50-60人。“会上,大家都抢着发言,自然张老师发言、插话最多。”赵淳生回忆说。

张阿舟先后开创了结构动力学、机械振动和故障诊断等方面的科学研究,对推动国内振动研究起了重要作用。1985年,南航把振动研究室扩建成振动工程研究所,张阿舟担任首任所长。

1986年10月,在杭州召开的全国性振动行业会议上,有人提议成立全国振动工程学会,当时有许多学校参与竞争。最终由张阿舟向大会汇报了南航振动工程研究所取得的一系列创新成果后,经大家投票表决,大会决定把这块“中国振动工程学会”一级学会的金牌挂到南航。这是当时一级学会挂靠单位落在北京以外城市的唯一一家。

由于种种原因,当时没有及时申报重点学科和国家重点实验室。直到2010年,在弟子赵淳生、胡海岩等人的共同发起,南航的大力支持下,“机械振动与强度国家重点实验室”(现改名为“机械结构力学与控制国家重点实验室”)才最终落户南航,一偿张阿舟遗愿。

“搞科研,一定要有应用”

1955年,张阿舟从南昌飞机公司调入南京航空学院,从一个富有实际经验的工程师,变成一名二级教授。

当时恰逢南京航空专科学校改名为南京航空学院(本科),师资力量缺乏,诸多课程无教师上课。“张老师是哪门课没人上,他就上哪门课。”赵淳生说。

张阿舟先后讲过的课有《飞机构造与强度》《高等数学》《工程数学》《自动调节原理》《薄壁结构力学》《飞机强度计算》等十几门,主编或参与编写《飞机强度计算》《飞行器振动基础》等多种教材,为南航的教学和学科建设做出了重要贡献。

文革时期,他白天被批斗,晚上埋头学术研究,挑灯攻读最新的学术资料直到深夜。有一次,有人发现他家里经常半夜三更还亮着灯,怀疑他家里是否藏有电台搞特务活动,于是军宣队带人去突击检查,进到室内一看,原来张阿舟在灯光下读书治学,张师母在厨房正忙着为他做宵夜。

赵淳生犹记,第一次听到张阿舟讲《飞机强度计算》,“他讲课非常生动,往往一个高深的问题,他用很通俗的语言讲解,深入浅出,讲得很透彻。”在讲到飞机强度标准时,他特别强调:标准是设计、实验和使用的结晶。标准就是工程技术上的“法律”,设计人员必须不折不扣地执行。“他的话,我一直牢记在心。”接过导师的旗帜,从2008年开始,赵淳生带领团队研究、起草和制定了超声电机技术军标和国标。

张阿舟重视实践、重视实验研究。他经常告诫研究生们:“实验结果是第一性的,你要承认它,相信它。”他经常批判那种“搞实验的人,总不大相信自己的实验结果;而搞理论的人却认为自己的理论是绝对正确的”。他经常强调:“搞科研,一定要有应用。”

张阿舟为我国培养了一大批飞机结构强度和振动研究的优秀人才。他们中许多已成为国家科技骨干和学科带头人,其中包括中国科学院院士胡海岩(曾先后担任南京航空航天大学、北京理工大学校长,现任中国振动工程学会理事长)、中国工程院向锦武(现任北航无人机研究所所长)以及赵淳生等3名院士。

“今天,当我们纪念恩师张阿舟先生诞辰100周年的时候,作为他的学生、助手和同行,我深感要向他学习的地方还有很多很多……比如‘科学报国、航空报国’‘学而不厌,诲人不倦’‘淡泊名利,默默奉献’‘求真务实,理论密切联系实际’等。不仅要学习他的崇高精神,还要以实际行动继承和发扬之。”赵淳生感慨地说。