融情理于法治教育 聚星火向西部发展

——法学院西部少数民族卓越法律人才实验班办学之路

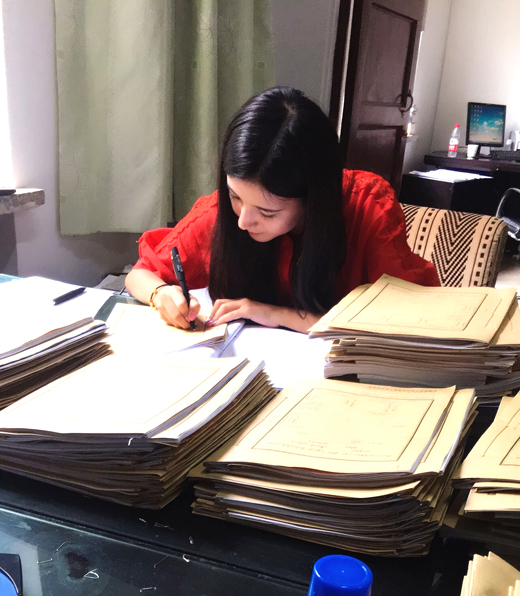

紧盯着眼前文书,手指着纸上的字,逐字逐句阅读。偶尔,抬头从桌上的一沓资料中抽出一本,“哗啦啦”地翻动书页,找到对应的条目,圈出关键点并折页标记,随后在文书上作出细细修改。这是在云南省德钦县人民法院、检察院实习期间,藏族学生边玛初木最常做的事情。虽日常但不平常,从敲定法律文书、聆听开庭审理,到接触完整案件、为群众提供切实的法律服务,边玛初木在不断的实习实践中,收获远远超出自己的预设。

2015级的边玛初木来自遥远的滇西北,近20年的生活经历让她深知法律知识欠缺对家乡人民合法权益保障甚至当地经济社会发展形成的阻碍。2015年创办的中南民族大学西部少数民族卓越法律人才实验班(以下简称“西部实验班”)吸引了她。她怀着尝试的心态向学院提出申请。2017年和2018年的暑假,她回到了家乡进行暑期实习,在这个“法律梦想开始的地方”做着“自己向往的事情”,边玛初木坦言这一切都得益于西部实验班的桥梁作用。

从创造性“双语法律”办班,到为法律案件提供双语服务;从艰难起步,到师生相合聚成“民族大家庭”……我校法学院创办的西部实验班,由陈光斌教授任负责人。他和团队老师一起,秉持“培养志在西部地区、服务民族工作、奉献法治建设的卓越法律人才”的宗旨,迄今共培养了来自23个少数民族的102名法治建设接班人。未来,西部实验班将为西部地区不断提供高素质高技能法律人才,助力民族地区的法治建设。

同学前往参观西部班思想道德基地、武警湖北省总队某部东湖中队。

1 “理”是基础,搭建法律专业教育

双管齐下,“理”是学理,是法理,也是致用实理。

2018年11月,在湖北神农架林区一件涉及苗族群众的案件中,犯罪嫌疑人只会苗语不懂汉语,双方无法交流。情急之下,公安部门联系到西部实验班。来自黔东南苗族侗族自治州凯里市的学生龙登文对录音进行了反复的精听、翻译,确定了嫌疑人的姓名、居住地址及其他涉案内容的准确信息。“感谢同学帮助我们确定了犯罪嫌疑人的口供信息!”办案民警拿到翻译过后的口供信息时激动地说。

针对“民汉”双语法律人才短缺的问题,西部实验班着重提高双语类课程的比重,开设《少数民族语言概论》《普通话口语训练》《社会语言学》等课程,为夯实学生用双语交流所需的听、说、读、写、译打下坚实基础。在学院的帮助下,西部实验班与湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院、湖北省公安厅等司法实务部门初步达成合作意向,定期选派学生前往参与有关案件的语言翻译服务工作,锻炼学生运用双语解决法律问题的实务能力。

2015级迪丽娜尔同学在新疆和田基层人民法院实习。该同学现已被和田县监察委员会录用。

此外,由陈光斌教授主导打造的“中国少数民族民汉双语法律人才网”预计将于今年年底上线,该网站为全国首创。网站具有全开放的双语法律人才服务平台、搜索引擎、动态双语法律人才服务信息数据库、信息管理与分析系统四重“身份”,实现为 VIP客户定向寻找专业高端双语法律人才、为高端双语法律人才定向寻找对口单位的双向互惠运行。

理论须运用于实践,西部实验班鼓励学生暑假期间对家乡的民族法律文化、习惯法等进行实地调研。历经两个多月,同学们实地走访家乡的档案馆、图书馆、文史馆和相关部门,实实在在调查,真真切切感受,整理出《蒙古族法治文化调研之卫拉特法典》《锦屏林区民间纠纷内部解决机制及国家司法的呼应》等30份高质调研报告,在实践中摸清法律的纹理。

班级专业技能训练模拟审判。

无论是在家乡或是其它地方司法部门,每一次实地实习都促使同学们坚定服务民族地区的信念。“一个人的眼界决定了他的高度,希望我们的同学能去到不同的地方,将所见所学带到全国各地的民族地区,促进西部地区的法治建设和改革发展。”陈光斌教授如是说。

2 “情”是温暖,汇聚各族学子成长

关怀备至,“情”是家情,是乡情,也是浓浓师恩。

2015级西部实验班共有 47 名学生,包含壮族、藏族、维吾尔族、回族、布依族、柯尔克孜族等15 个民族,主要来自新疆、西藏、宁夏、云南、贵州等 9 个省和自治区。大家从五湖四海而来,齐聚西部实验班,涓涓温流汇聚,成为这个民族大家庭里最别样的温暖。

班级拓展活动。

“大家在学习的时候就很安静,上课、讨论、举行活动的时候,这里就会很热闹。”“这里”是法学院教学楼里西部实验班的403教室。这一教室,令同学之间多了一丝亲密感。班级还专门设计、制作了班徽、班旗、班服等具有班级特色的标志物,让大家拥有了一份强烈的归属感。

教室之外,班级温情亦遍布每个角落。

为促进各民族学生相互了解和增进感情,西部实验班形成了“师生班聚”的传统。班聚上,各族学生“大展身手”,唱本民族的歌,跳本民族的舞,做本民族的特色美食。“相逢即是缘,未来的日子一起奋斗。”实验班同学们纷纷感慨。师生相聚,一同做饭、游戏、交流,在“面对面,肩并肩”的活动中找到“家”的感觉,也让各族同学增强了对中华文化和伟大祖国的认同感。

在班级里,每一位学生的成长亦离不开陈光斌老师。

“你会拍照吗?”“我会。”在姜连智记忆中,那是他和陈老师的第一次对话,也是陈老师给予姜连智第一次展现自己的机会。姜连智擅长写文章,老师便把班级文件的撰写任务交给姜连智。“每一次小小的鼓励和夸奖,对于一位很不自信的人来说都是至关重要的,而陈老师就是给予我肯定的那个人。”

鞭策与鼓励并行,是陈老师和新疆学子卡迪尔旦相处的方式。在陈老师的关怀下,他也逐渐将优秀当成一种习惯:从实验班班长做起,到担任预科教育学院文科班2016级班助、法学院2017级法学专业班助等工作职务,他将陈老师教给自己的点点滴滴传递给学弟学妹。“陈老师就像是我在武汉这边的父亲,对我要求特别严格,在做事为人上对我影响很大。” 卡迪尔旦满怀感激。

3 理实交融,执笔书写“大未来”

拿着“调查新疆少数民族大学生回乡创业的特殊困难性”项目,卡迪尔旦所在团队在“挑战杯”全国大学生系列科技学术竞赛中荣获国家二等奖。更令他自豪的是,新疆阿克苏、喀什、和田、伊犁四个地区的相关部门,均对项目调研成果予以采纳。

项目进行过程中,卡迪尔旦所在团队走过4000余公里路途,实地调研南、北疆6个地区,深访30余个当地本专科在读大学生及毕业生,线下回收600余份有效问卷。作为团队里唯一一个维吾尔族学生,他担起了汉语维语互译的重任。大量的网络资料、书籍文献堆在他面前,他一力承担下来,在小房间里独自熬到凌晨2、3点成了常态。“最初我做这个项目就是想要做出有用的东西反馈给政府,为家乡建言献策真的特别自豪!”卡迪尔旦眼里闪烁着光芒。

4年来,西部实验班涌现出一批批基础扎实的复合型人才。姜连智同学加入了国家民委、中央高校科研基金的项目研究,参与撰写的论文《新时期依法治国背景下的民间习惯法功能增效研究》入选“全国人类学和民族学2017年年会论文集”;马玥晗同学在中国校园足球西南赛区志愿活动中被评为优秀志愿者;陈艺铭同学热爱文字写作,已有一本十万字短篇小说印刷成册…… 西部实验班就像是一个孵化器,每一位成员带着青涩和懵懂而来,经知识的洗礼、实践的历练,微笑向阳,肆意生长,变为成熟和坚定的模样。

时至今日,西部实验班已连续开办了4届,融“情”于“理”,理实交融。它秉持着坚持面向民族地区、面向少数民族学生的办班宗旨,坚持“契合特点”“打牢基础”“注重实际”“多元教学”的办班方针,结合少数民族自身特点、法律职业特点和青年人学习特点,在培养过程中着力夯实学生的思想政治基础、法律专业基础与社会工作基础。

班级合影。

在不断的探索与积累中,西部实验班已形成“教、伴、助”三位一体的人才培养模式,通过日常教育、温情陪伴、助力发展等方式,在强化民族理论和政策教育上持续用力,不断增进民族团结,铸牢中华民族共同体意识,促各族学子明心之所向,并赤诚以往。服务西部、发展西部、建设西部——在这任重道远的征程中,西部实验班永远不会缺席和迟到。