用“金课”留住学生的心

“缝纫机使用10年仍旧是缝纫机,不会变成挂烫机;办公楼、车间厂房则不会用着用着就变成小汽车……”这是武昌理工学院商学院鲍炤老师在为会计专业学生讲授《基础会计手工记账》课程时,利用生活化场景所打的一个形象的比喻。鲍老师说,根据自己多年的教学经验,他发现每次在讲“会计核算程序”内容时,经常会有学生对相关知识点理解不够透彻的现象发生。

为了解决这个教学“痛点”,他不断“打磨”自己的教学方法,将项目教学法、案例教学法和模拟实训法等引入课堂,并借助身边事物打比喻的方式,把枯燥的会计知识讲“活”,让课堂充满“魅力”,同学们纷纷竖起大拇指为她的教学能力“点赞”。而像这样深受学生喜爱的课程在武昌理工学院并不是个例,一大批“含金量高”的优质课程在学校里层出不穷,用“金课”留住学生们的心,已成为我校近年来课程教学改革的一个大方向。

体系重构,拓展“金课”建设广度

2018年6月21日,教育部召开《新时代全国高等学校本科教育工作会议》,会议强调,要坚持“以本为本”,推进“四个回归”,加快建设高水平本科教育、全面提高人才培养能力。随即在8月28日,教育部专门印发了《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》,提出“各高校要全面梳理各门课程的教学内容,淘汰‘水课’、打造‘金课’,合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度,切实提高课程教学质量”。这是教育部文件中第一次正式使用“金课”这个概念,“淘汰水课、打造金课”也首次正式写入教育部文件中。如今,“水课”和“金课”已经成为高等教育领域两大热词,淘汰“水课”、打造“金课”更是得到了高等学校乃至社会上一边倒的叫好。

为紧跟中国高等教育发展步伐,全面提升学校的本科教育质量,武昌理工学院高度重视、积极响应国家号召,多次召开课程建设推进会,修订和完善《武昌理工学院人才培养方案》《武昌理工学院课堂教学基本规范》《武昌理工学院本科教学质量保障与监控体系实施办法》《武昌理工学院教师教学质量评价管理办法》等文件,并明确提出“淘汰水课、打造金课”的目标和要求,不断加强学校课程教学的制度保障,拓展了“金课”建设的广度和深度。

除了课程教学制度保障外,学校在课程评价体系上也进行了大量探索。什么样的课是好课?一直以来,课程评价问题既是困惑很多高校的一个现实难题,也是深化课程改革亟待解决的教育命题。经过多年的实践探索,我校在课程评价体系上提出了由评“教”向评“学”转变,从原来的关注“教”转向了关注“学”。这样的转变,意味着让学生成了课堂的真正主人,更有利于教师准确把握课程教学内容的难度,指导学生下一步的学习建议,促进学生的发展。教务处副处长詹明芳明确表示:“学生自己来评价自己学得怎样,学到了什么,可以很大程度上让学生充分了解自己真实的学习情况。”

标准立了起来、制度建了起来、改革动了起来、课程质量也逐渐强了起来。经过前期的努力,目前我校的《大学英语》《网络构建与集成》《分子生物学》《基础护理学》等一批优质课程脱颖而出,已成功入选省级精品课程;《数据库及管理信息系统开发技术》《生物化学》《工程测量》《国际贸易实务》《文学写作基础》《品牌视觉形象设计》等课程人气爆棚,成为学校的“网红课”;同时,我校还充分借助“互联网+教育”的东风,利用智慧树在线教育等优质慕课平台,为学生开设了《大学计算基础》《美育与文化自信》《微电影创作》《桥牌基础》等在线课程,突破传统教育的时空限制,努力打造新时代本科教育的“混合金课”。一大批优质课程如雨后春笋般涌现,为我校进一步打造“含金量”更高的“金课”厚植了土壤,为学校提高人才培养质量祭出了“杀手锏”,更为学校将来在办学水平上实现“变轨超车”赢得了“先手”。

“课程作为高校人才培养体系中的最基本单元,是高校立德树人的重要载体,也是学校专业建设的核心要素,直接影响着人才培养的质量。学校一定要牢牢抓住落实《新时代全国高等学校本科教育工作会议》精神这个契机,以‘打造金课’为着力点,不断深入推进课程建设的广度和深度,才能确保学校的教育教学质量更上一层楼。”副校长杨伦教授在谈及我校“金课”建设时如是说。

精心设计,挖掘“金课”内涵深度

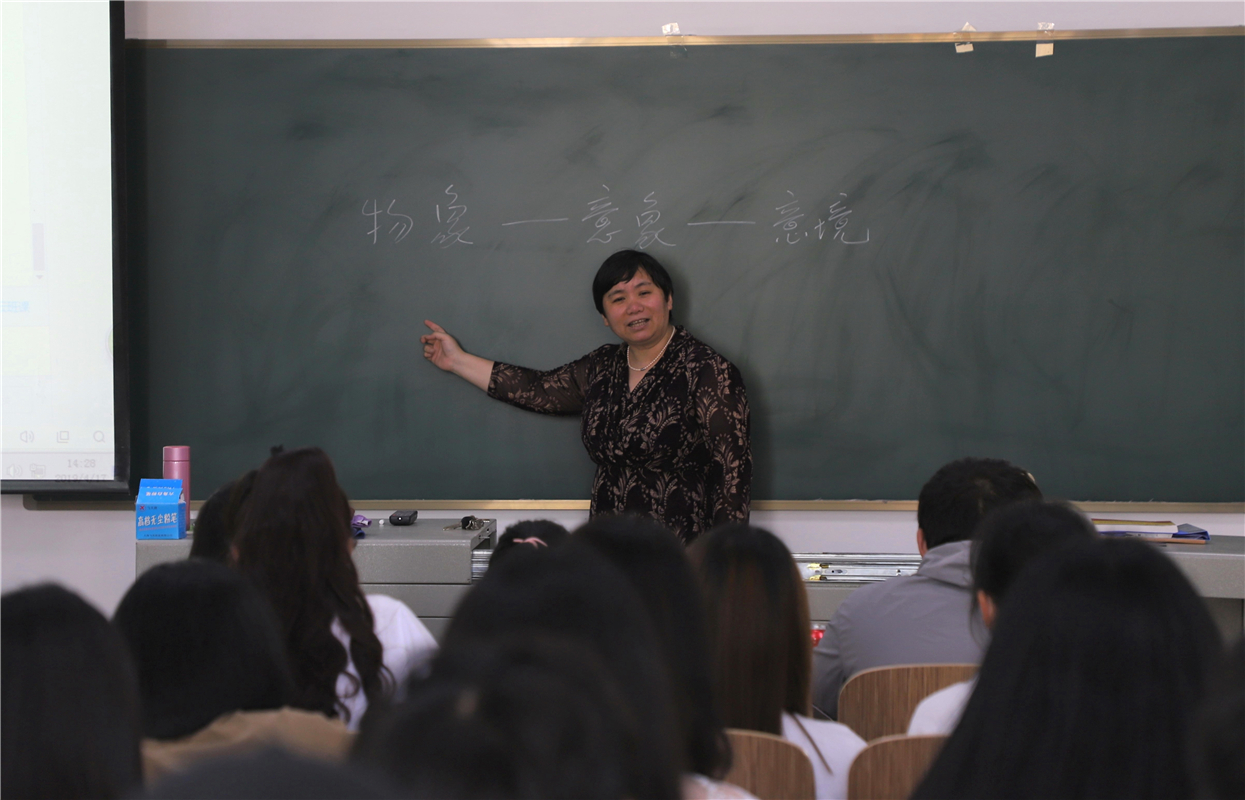

“同学们,看到叶圣陶的《牵牛花》有没有什么想法,有没有理解到文章的‘意’?”

“请大家选取一棵树,描写它的特征,并由初境进入拓境。”

这是我校文法与外语学院《文学写作》课上的一幕。在课堂上,任课老师范文琼正在给同学们进行写作想象训练,她要求同学们在10分钟内完成一篇100字的拓境写作短文。针对课堂上范老师布置的作业,同学们或冥思苦想,或激烈讨论,或奋笔疾书,大家的课堂参与热情得到最大化激活。同学们完成写作后,范老师会直接在课上对学生的习作进行点评。一个个充满针对性的写作训练,让同学们真正掌握了每堂课中的理论知识,并做到了熟悉运用它。

在谈到为何要这样进行课程教学设计时,范老师表示:“《文学写作》课的核心要点在于‘写’上,但理论知识也不可或缺,我们通过将理论学习和专业实训融为一体,在理论讲授时加入学生互动环节,在实训过程中安排精讲提升环节,才能不断挖掘出课程的教学深度,才能让学生对所学内容有更加立体、全面和深刻的理解。”

除了写作想象训练外,范老师在实践教学环节中还创新性增加了“文学采风”、“创作笔会”、“作品研讨会”、“文学沙龙”等教学环节,这些内容的加入,使其课程的“含金量”得到大幅提升,学生的目光和心思也真正被吸引到了课堂上来。

淘汰“水课”,打造有深度、有难度、有挑战度的“金课”,无疑是强化学校本科教育的关键一环。像范文琼老师这样,在教学过程中把更多的心思和精力投入到课程内涵建设上来,以学生为中心,精心设计教学内容,让课堂具有真金白银分量的老师在我校不在少数。

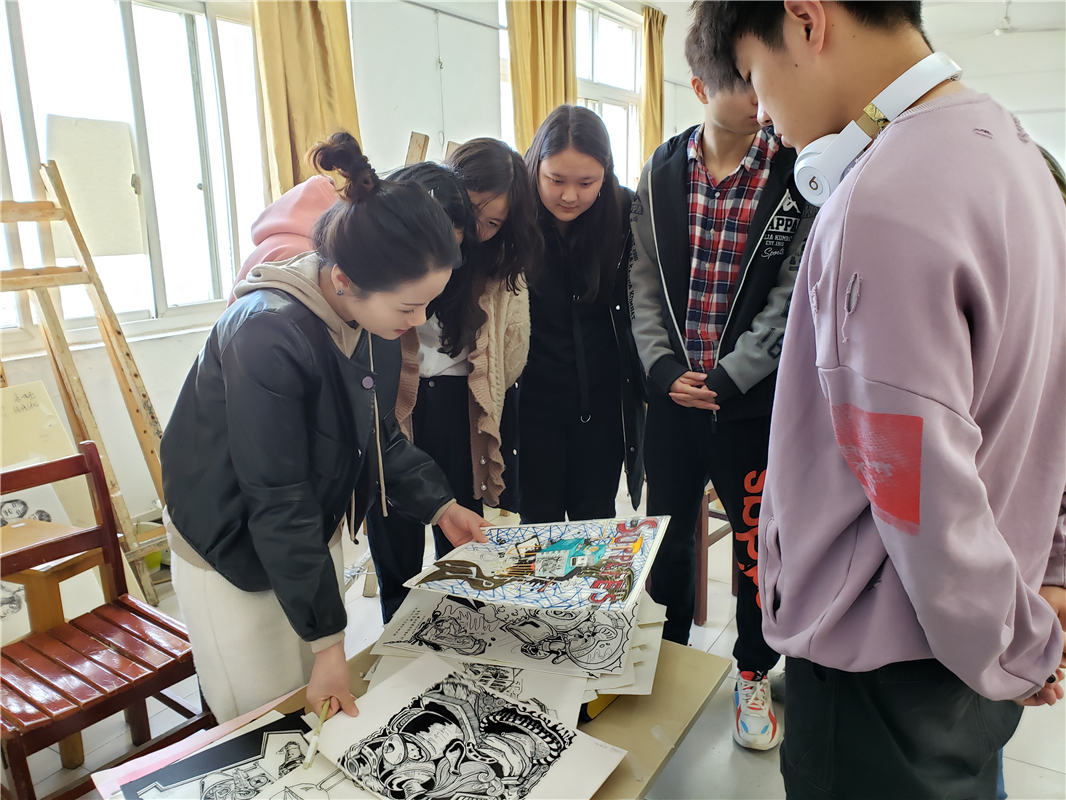

画面转到2019年新学期伊始,一幅幅描绘着学生未来人生、大学规划的艺术画作展现在艺术设计学院王芳老师眼前。原来这是她给视觉传达专业大一学生布置的一个特殊的寒假作业,以“我的人生”等为主题进行的素描创作。王芳是我校《设计素描》课的一名专业教师,在她的课堂上,她经常会以“中国梦”、“反战”等为主题,要求学生进行作品设计,引导学生自我思考,相互点评,使其逐步内化。

“透过同学们的画作及表现手法,让我看到了他们在创作中对自己人生的思考和对未来的规划,我希望我的学生不仅要‘专业成材’更要‘精神成人’。”王芳老师说。

高校的立身之本在于立德树人。老师们在挖掘“金课”深度的过程中,除了要注重对课程教学模式、教学内容、教学方法等不断创新外,更重要的是要回归到“育人”这个重点上来。老师们要充分抓好课堂教学这个主阵地,全面推进学校“课程思政”改革,要积极探索思政课与其他课程协同育人机制,将思想价值引领贯穿教育教学全过程和各环节,让学生们在学到专业知识的同时,也塑造了正确三观,养成了新时期大学生应有的优秀品格。

我校教务处副处长詹明芳表示:“学校未来将结合各专业特点以及学生不同的发展需求因材施教,尽可能让思政课和专业课结合得更加紧密,争取在5年内实现所有通识课与专业课思政教学的规范化建设,不断增强学生学习的获得感,并为今后打造出一大批学生真心喜爱、终身受益的思政‘金课’奠定坚实基础。”

多方联动,强化“金课”打造力度

打造“金课”,没有旁观者,都是建设者。为进一步突出教学工作的中心地位,近年来,学校积极调动各方力量,建立起教务处、教学质量管理处、实验教学中心等相关职能部门与各学院各负其责、多方联动的课堂教学改革工作机制,并构建起各学科体系间任课教师的交流沟通与左右联动机制,确保“金课”建设真正落到实处。

我校教务处通过实施“磨课”打造“金课”的方式,不断增加课程“含金量”。仅2018年,在教务处的组织下,我校在全校范围内就陆续开展了三轮“磨课”活动,在三轮“磨课”中,全校有近700名教师先后参与。此外,学校还将“磨课”纳入了教师年终考核,与工资、考核等级、职务晋升等挂钩,是教师是否能上课、上讲台的资质认定。

我校商学院青年教师田甜参与“磨课”的这堂课,主要讲授“企业目标”。备课时,她结合学生实际情况,认真钻研教材、设计教法,并向老教师请教;教学中,她运用了多媒体课件、蓝墨云班课、移动云教学、大数据平台等技术手段,极大调动了学生的学习积极性,受到听课专家好评。

城市建设学院的专业课教师也全员参与本次“磨课”活动。在“磨课”过程中,该院教师之间相互学习、相互借鉴,思想在交流中碰撞出大量智慧的火花。老师们的教学积极性被调动起来,教学研究的氛围也活跃起来,“磨课”之后,该院的教学整体效果得到很大的提升。“通过‘磨课’,老师们知道了自己教学方式上的不足,找准了课程改进的方向。”城市建设学院测绘工程系主任王金玲教授说。

我校听课专家、商学院张毅副教授曾荣获湖北教学能手,谈到学校“磨课”的意义,她说,学校的发展需要有一大批教学质量高的老师来支撑,通过“磨课”促使老师不断提升教学水平,把每堂课上好,“金课”就是这样循序渐进炼成的。

除了教务处,我校教学质量管理处也不甘示弱。2019年新学期,我校成立了41个“视频查课三人小组”,对教学全过程实行监控,严管、严抓教学秩序,从源头、目标和过程上向每堂课要质量,不断将“水课”的水分有效挤掉,将“金课”竖起来。

教学质量管理处处长崔清表示:“校园监控系统的投入使用,实现了每一间教室、实验室的全覆盖,高清晰度的监控视频可实时对课堂上的情况一目了然。教师上课迟到、照本宣科等,学生上课睡觉、嬉戏聊天、吃东西等违纪情况都会被查课小组记录下来,查实后按校规处理或通报批评。同时,对课堂秩序较好的课堂,如课堂气氛活跃、师生互动频繁、讲课富有激情的,也会进行记录并通报表扬。”

随着课堂教学智能化和大数据时代的到来,我校教务处、实验教学中心和各学院更是主动出击,充分利用信息化网络优势,实现信息技术与课堂教学的深度融合。2017年,学校创新性引入蓝墨云教学平台,普及信息化教学,目前蓝墨云APP已在我校每个课堂实现了全覆盖。在整个教学过程中,老师们在手机上打开蓝墨云APP,可以快速上传教学资源、进行课堂考勤、组织课堂活动、查看学生学习进度,完成评教评学等。如今,在我校手机已从原来影响课堂教学质量的“罪魁祸首”,成为了“教”与“学”的互动纽带。

在《财经法规与会计职业道德》的课堂上,商学院肖虹霞老师正在给会计专业学生讲授“会计档案销毁”的内容,上课伊始,肖老师会用PPT向同学们展示几道选择题或者判断题,通过蓝墨云抢答的方式吸引同学们的注意,同学们兴趣高涨,由于名额有限,很多同学提早打开了手机抢答界面。这样活泼的课堂气氛在肖虹霞老师课上屡见不鲜。会计1803班学生李淑姮说:“蓝墨云授课形式很丰富,我们参与课堂讨论的机会越来越多,大家的学习兴趣也被调动起来。”

“学院积极响应学校的号召,大力开展打造‘金课’活动,全院各系各专业教师现在花在教学上的时间比以前要多了几倍,很多老师都反应在这样的教学环境下自己的教研能力得到很大锻炼,收获颇丰。”艺术设计学院副院长欧阳玉华对学校开展的“金课”建设活动连连称赞。

“对于‘金课’的建设标准我们永远在路上。”在副校长杨伦教授看来,“金课”的打造既需要教师用心投入,也需要学生重视课堂。要想写好新时代学校教育的“奋进之笔”,“金课”的建设标准不能一沉不变,它要随着时代的变化而不断改革才更具前瞻性。他强调,学校应进一步将“重视教学、崇尚创新”的育人氛围融入贯穿到课程教学和人才培养的全过程,才能真正造就出堪当民族复兴大任的时代新人。