- 首页

- 评选列表

- 参评详情

- 参评作品列表

- 作品内容

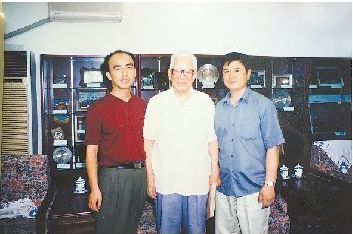

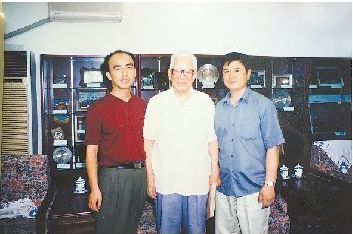

袁宝华(中)与本文作者(左)、新传院王大新老师

编者按:我校著名校友、原中顾委委员、原国家经济委员会主任、中国人民大学原校长袁宝华2019年5月9日上午在北京逝世,享年103岁。

袁宝华生于1916年1月,河南南召人。1931年考入河南大学附属中学,1934年高中毕业后到北平大学学习,1935年参加了著名的“一二·九”运动,1936年回河南大学经济系借读。1936年加入中国共产党,1937年“七七事变”爆发后,回到家乡组织群众开展抗日救国运动,1940年到延安中央党校学习,1941年到中央组织部工作。曾任中顾委委员、国家经委主任等职。

作为河南大学校友,袁宝华非常关心和支持母校的建设与发展,85岁高龄时仍然担任河南大学北京校友会名誉会长。他在担任领导职务后多次亲临母校视察工作,并在建校80周年时欣然为母校题词。2002年7月,河南大学90年校庆前夕,学校专门派有关人员对袁宝华进行专访。现刊发此次专访采访参与者的回忆文章,以纪念这位著名校友。

2002年,是河南大学建校90周年的纪念年,为了全面展示我校校友在各方面取得的辉煌成就,展示校友对学校的深厚情感,当时,我校校庆活动组委会专门成立了校庆专题片摄制组,对各界校友尤其是老校友进行深度采访。我作为校庆专题片的文字工作人员,有幸参与其中,获得了当面访问诸多著名校友的机会,获益良多。其中专访袁宝华校友的许多细节,至今依然历历在目。

当年,袁宝华校友已是85岁高龄,能不能约到他,专访会安排到什么时间,我们心里都没底。没想到,当7月22日我们和袁宝华校友联系时,他第一时间就表示很愿意和母校的人见见,一起聊聊,并将时间定在了第二天下午三点。

专访的地点在中国企业联合会的接待室,当我们赶到时,袁宝华校友已在门口等候。访谈内容,时瑞刚在《从量变到质变的过程———访原国家经济委员会主任袁宝华先生》(见《河南大学报》2002年9月20日)已有记录,我这里想补充那篇专访里没有提到的几个细节:

袁宝华先生对河大有着深厚的感情,我记得他当时开口的第一句就说:“我和河大的关系很密切。”袁宝华先生详细讲述他们袁氏兄弟和河大的特殊缘分:1931年,他和大哥、三哥一起来到开封,大哥考入了河大生物系,他和三哥则一起考入了河大附中。兄弟三人虽说一个读大学,两个读中学,但他们三人却同时都住在河大园里,因为,当时河大附中的学生和大学生一样,都住在河大校园里,不同的是大学生住两人间,中学生住六人间。袁宝华先生当年的宿舍就在铁塔旁边。

袁宝华先生很高兴地说,因为这个原因,他在河大园三年,亲眼目睹了大礼堂从打地基到搭建起钢结构再到竣工的全过程。六十余年之后,袁宝华先生对于大礼堂依然充满赞许:“大礼堂很完美。当时很多人都来参观,堪称名冠全省。”

袁宝华先生见证了大礼堂的横空出世,河大园则见证了袁宝华先生的成长。

三年河大园的生活,让袁宝华先生变化极大。他自述从一个不关心政治的人变成了一个热血青年,和进步同学关系很好,许多同学也都走上了革命的道路。譬如一个叫李新(音)的同学,因思想进步被开除,一个苗姓同学,就带领大家联名抵制开除进步同学。后来,李新和苗姓同学分别担任过天津市和河南省的重要职务。袁宝华先生还特别提到任访秋教授,亲切地称呼任教授为老学长,说他们当年很熟悉。

河大附中毕业后,袁宝华的三哥免试升入河南大学化学系,在河大抗战办学期间,袁宝华的三哥曾跟随学校在潭头度过了难忘的大学时光。袁宝华先生则免试升入北平大学,但他与河大的缘分并没结束。1936年,袁宝华先生曾回到河南大学借读。

袁宝华先生谦逊、平和,逻辑清晰,记忆力惊人。在访谈结束时,袁宝华先生用乡音为我们吟诵他写的《访河南大学》,令人印象深刻,其中两联更是让人过耳成诵:“入梦塔影秀,犹念校景幽。难逢旧朋聚,喜从故园游。”

访谈结束时,袁宝华先生亲切地招呼我们一起合影,因袁先生年事已高,我们原想让他坐着,我们站在他身后,但袁先生却坚决不答应。他说,你们虽然年轻,但你们是从母校来的老师。于是,就有了我们和袁先生站在一起的这张合影。

同是这本工作日记,也记录着我们那年夏天在北京专访著名校友王国权、周而复的情景。而今,几位年高德劭的校友皆已仙逝,又不禁让人悲从中来。

翻看着当年的工作日记,看着上面的记录,似乎依然可以感受到袁宝华等几位老校友的音容笑貌,感受到母校在他们身上刻下的深深印痕,更可以感受到他们报国荣校的拳拳深情,诚可谓“斯人已逝,风范长存”。

基本

文件

流程

错误

SQL

调试

- 请求信息 : 2025-12-05 23:01:15 HTTP/2.0 GET : https://p.ihwrm.com/index/zuopins/zuopininfo.html?pxzpid=459893

- 运行时间 : 1.206290s [ 吞吐率:0.83req/s ] 内存消耗:1,139.87kb 文件加载:148

- 查询信息 : 20 queries

- 缓存信息 : 0 reads,0 writes

- 会话信息 : SESSION_ID=56b0fb3a40a98c87022bb43033f2819f

- CONNECT:[ UseTime:0.000879s ] mysql:host=192.168.10.21;port=3306;dbname=hw_epaper;charset=utf8

- SHOW FULL COLUMNS FROM `gp_admin` [ RunTime:0.004011s ]

- SELECT `admin_id`,`admin_ent_id` FROM `gp_admin` WHERE `admin_id` IS NULL LIMIT 1 [ RunTime:0.000543s ]

- CONNECT:[ UseTime:0.000931s ] mysql:host=192.168.10.21;port=3306;dbname=hw_pingxuan;charset=utf8mb4

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_users` [ RunTime:0.003728s ]

- SELECT * FROM `px_users` WHERE `admin_id` IS NULL LIMIT 1 [ RunTime:0.131584s ]

- UPDATE `px_users` SET `ent_id` = NULL WHERE `admin_id` IS NULL [ RunTime:0.737950s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_pingxuan_zuopin` [ RunTime:0.004749s ]

- SELECT `pxzpid`,`ent_id`,`admin_id`,`pxid`,`syscid`,`pxcid`,`zpid`,`banmianname`,`title`,`ftitle`,`ytitle`,`titleimg`,`ticai`,`oldurl`,`author`,`editor`,`smalltext`,`content`,`publishtime`,`canpingtime`,`pdfurl`,`paper_url`,`uid`,`state`,`onclick`,`datetime`,`is_title`,`auto_url`,`video_url`,`is_taotai`,`zuopin_attribute`,`link`,`erweima`,`userid`,`follow_count`,`release_cycle`,`video_from`,`file_url`,`number`,`tuijianbiao`,`gaoxian_daping_is_show`,`laiyuan` FROM `px_pingxuan_zuopin` WHERE `pxzpid` = 459893 LIMIT 1 [ RunTime:0.000808s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_company` [ RunTime:0.002048s ]

- SELECT `company` FROM `px_company` WHERE `ent_id` = 996 LIMIT 1 [ RunTime:0.001838s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_pingxuan_zuopin_author` [ RunTime:0.002421s ]

- SELECT `author_name` FROM `px_pingxuan_zuopin_author` WHERE `author_pxzpid` = 459893 [ RunTime:0.000668s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_pingxuan` [ RunTime:0.003792s ]

- SELECT `pxid`,`is_kaifang` FROM `px_pingxuan` WHERE `pxid` = 418 LIMIT 1 [ RunTime:0.000560s ]

- SELECT `author_name` FROM `px_pingxuan_zuopin_author` WHERE `author_pxzpid` = 459893 [ RunTime:0.000581s ]

- UPDATE `px_pingxuan_zuopin` SET `onclick` = `onclick` + 1 WHERE `pxzpid` = 459893 [ RunTime:0.105770s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_vote` [ RunTime:0.002266s ]

- SELECT * FROM `px_vote` ORDER BY `voteid` DESC LIMIT 6 [ RunTime:0.000492s ]

- SELECT * FROM `px_company` ORDER BY `ent_id` DESC LIMIT 10 [ RunTime:0.016883s ]

- SHOW FULL COLUMNS FROM `px_pingxuan_zuopin_files` [ RunTime:0.001970s ]

- SELECT `fileurl` FROM `px_pingxuan_zuopin_files` WHERE `pxzpid` = 459893 [ RunTime:0.000434s ]