五代师生共同为祖国歌唱

山东农大:让红色基因代代传递

“我和我的祖国,一刻也不能分割,无论我走到哪里,都流出一首赞歌……”近日,一段名为《家国情怀代代传承》的拉歌视频在互联网上引发热议,仅在新华社客户端上,就有接近117万网民观看了视频。视频中,山东农业大学五代师生聚首歌唱,共同为祖国献上满满敬意和殷殷祝福。

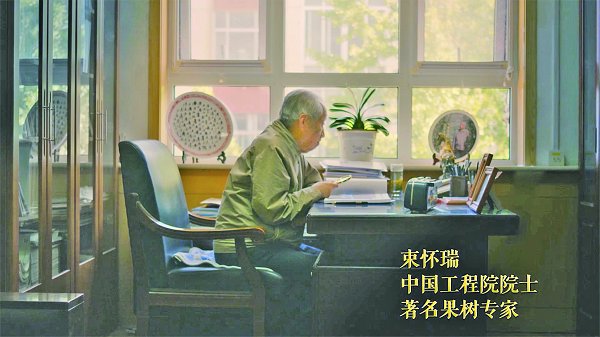

“我深深感受到,无论是哪个年代,个人的发展一定要与国家的发展始终紧密相连。”情牵祖国,心系农民,与国家命运同频共振70年的束怀瑞院士,在视频中哼唱起了《我和我的祖国》。老人将满腔热忱都播洒在他一生钟爱的广袤大地上,将拳拳之爱都献给了他一生为之奋斗不息的果树事业。

爱国情,最能触动内心深处最柔软的地方。或许正是这样的坚守与付出,“长大后,我就成了你”在一代代农大学生心中萌芽,那么多温暖的故事在一代代农大人中传说,山东农大人用实际行动把爱国爱党的红色基因一代代传递下去。传承:农比天高情怀满园束怀瑞1947年考入山东省立农学院园艺系,1950年毕业留校任教。教书育人70载,桃李满天下;科技创新70年,始终不停歇。

上世纪80年代,他扎根沂蒙山革命山区开展农业综合开发研究,帮助农民治理果树。结合自己在根系吸收营养方面的研究成果,他创造出“地膜覆盖穴贮肥水”技术,在全国17个省市推广470万亩,创经济效益7.6亿元,现在这项技术在我国西部干旱地区仍然在广泛使用。

如今,耄耋之年的束怀瑞每天都会准时出现在办公室,专注果树根系和果树营养研究,寻找方法让果树丰产增收、提质增效,研究如何解决农民生产中的问题,帮助农民脱贫致富,用自己的言行影响着代代学生。“从事农业科研,必须关注农业、关心农民,对农民负责。”这是他最常说的话。把知识奉献给国家和人民,始终是他一生的追求和信念。

“用一句话来形容我的老师———农比天高,情怀满园。他的这种情怀体现在对果园、对老百姓的这种热爱,也体现在对校园、对学生的爱。”束怀瑞院士的学生、生前任山东农业大学副校长的高东升教授曾感慨地说。

早在1998年,高东升就获得了国家科委“振华科技扶贫奖服务奖”。此后20年间,他主持研发的“一根棍”设施油桃简化栽培技术,已经在乡村振兴一线得到广泛推广。

2018年11月,记者采访了在田间地头指导农民生产的高东升教授,他说,束老师要求我们做一个有情怀的农业人,上学时跟着老师在农村住石屋、和农民一起吃馒头咸菜,说到底还是他爱民爱农的情怀在其中。

高东升所秉承的家国情怀,在他的学生、山东农业大学园艺学院教学骨干李玲教授身上体现得淋漓尽致。2015年7月,李玲作为山东省选派的高层次人才,到扶贫开发任务较重的日照五莲县挂任科技副县长。近四年的时间里,李玲在五莲县建大棚、讲技术、引品种,发展了油桃、大樱桃等果品的保护地栽培,为农民和农技推广人员多次举办技术培训班,并组织专家去现场指导,带动了当地果树产业的长足发展。

因为经常与农民一起工作在果园里、林果间,当地农民都喜欢称她为“田间地头上的副县长”。“在五莲工作,我深深感受到学校力量的强大。束院士多次到五莲指导,成立院士工作站,实实在在地给农民提供肥料和资金支持,我的导师高东升教授多次带山东省果品创新团队去五莲县讲课……”她说,“老一辈扎根的广阔农村,同样是我们这一代创业奋斗的热土。”

肖伟,本科阶段就是李玲教授的学生。2014年参加工作的他,不仅站好三尺讲台,更在精准扶贫攻坚战中冲在了第一线。带领学生科技下乡,蹲点乡村技术攻关,对这个只有33岁的小伙子来说,这些都是常态、是本分,因为“我的老师就是这么做的,我觉得我就应该这样”。

“一世花开”大学生创业团队,一群风华正茂的青年学生,束怀瑞院士的第五代“弟子”,扎根实践热土,依托专业知识和技能“南花北引”,团队负责人邓应龙把家乡云南的月季鲜切花优质品种带到山东,给贫困村农户提供技术指导,解决农户所有生产和销售的问题,实现产销一体化。三年多的时间里,团队带动临沂和日照 10多个贫困村1000余人致富,农民人均年收入从 1000元提高到25000元,累计获得政府支持资金380万元。

老一辈农大人已经为他们作出了人生的示范,爱国务农的基因在言传身教中代代传承。凝聚:肩扛责任为农兴国舍小家、顾大家,于家为国、质朴厚德的品质一直深深地埋藏在山农人的血液和基因里。早在1958年,为了更好地促进农业经济发展,学校响应国家号召,从济南整体搬迁到泰安,从一穷二白开始,经过几代人的共同努力,为山东省走向农业大省、农业强省贡献了重要力量。

在农大校史馆,一幅幅照片、一段段史料见证了山东农大人为农兴农的爱国光辉。中国工程院院士、原农业部小麦专家指导组组长于振文在历史的长廊里回首农大办学发展,深切缅怀自己的老师———中国现代小麦栽培学的奠基人、中国工程院院士余松烈。

从1974年开始,余松烈就在山东滕县蹲点。他带领当地群众一起作小麦精播高产试验,实现了全县80多万亩小麦全面丰产。1980年担任山东省小麦技术顾问团团长后,他每年有200多天在外指导生产,把新技术送到老百姓的家门口。

余松烈院士的学生于振文教授,用氮肥后移等技术解决了小麦植株个体内部的矛盾。其关于小麦衰老生理和品质生理的高产栽培理论与技术,取得两项国家科技进步二等奖。两位院士以“师生接力”的方式,为中国小麦事业和国家粮食安全作出了巨大的贡献。

如今,于振文院士的3位学生王东、石玉、鲍印广,已经成为小麦育种和栽培领域的专家,也正在培养着一批批懂农业、爱农村、爱农民的实践创新人才。他们说:“我们不仅学到了老师的知识,更传承老师对国家、对人民的热爱。”

作为王东教授的学生,青年教师刘鑫与自己的学生一起歌唱,他说,余松烈先生曾经说过,是农民培养了自己,这种发自内心的情感一直影响着我们一代又一代农大人,把保障国家粮食增产和粮食安全的强烈使命感化作我们前进路上的责任感,爱党爱国爱人民,这样的人生才真的有价值。

踏着先哲的足迹,一代代山东农大人满怀强国富民之志,在泰山脚下、黄河之滨,用科教兴国、科教兴农的如椽巨笔,把 “丰收”两个大字写满了神州大地,写在了富裕起来的亿万农民笑脸上。

奋斗:时代新人彰显青春底色新时代孕育新梦想,新使命激发新作为。进入新时代,农大人不忘初心,接力奋斗。

2018年,山东农大选择在黄三角建立国际现代农业科教基地,围绕国家和区域重大发展战略开展研究、集聚人才、转化成果,培养“一懂两爱”的“三农”工作队伍,为乡村振兴战略、“一带一路”倡议、国家海洋战略和山东省加快新旧动能转换等提供智力和科技支撑,把最出彩的论文写在中国的大地上。

学校扎根齐鲁大地,以服务区域经济发展为己任,创设“五变”精准扶贫模式,实施科技服务 “五个一工程”———服务一个整建制区县的优势产业发展,派一名科技副职联系和服务地方,组建一支专业化科技团队,建立一批技术示范基地,形成学校服务产业、服务乡村振兴战略的一种新机制,目前,学校已派出40余名教师到县市区和乡镇、企业任科技副职,与省内外20个地市和县市区建立了科技合作关系,实现了山东省县域农业科技服务全覆盖,为打造乡村振兴的齐鲁样板贡献出“山农力量”。

随着优秀科技成果的不断涌现,学校科技服务的外延不断拓展,众多优秀成果在河南、吉林、甘肃、海南等17个省应用推广并取得了良好的效果,为我国现代高效农业的产业振兴、生态振兴提供了科技支撑和智力支持。

2018年,学校积极响应国家号召,招收了山东省首批公费农科生。承载着社会各界的重托和厚望,这些年轻人正在厚植知识根基、锤炼实践技能,努力成长为打造乡村振兴齐鲁样板的生力军。“在这里,能真正把自己的小我融入祖国的大我,更好实现人生价值,展现自己的青春风采。”农学院公费农科生韩雪鹤说。

近年来,山东农大党委把青年学生党员的政治优势、组织优势和人才优势转化成推动乡村振兴的重要力量,把党支部建在农业科技服务生产实践最前沿,让农民得实惠,让学生受锻炼,让鲜红的党旗在“三农”一线高高飘扬。

植保学院研究生党支部先后与山东省利津县汀罗镇前崔村党支部、滨州市阳信县共鸣金蝉养殖合作社结成了对子。研究生党员和农民同吃同住在一起,给农民做技术指导,搞活了土元、金蝉等昆虫养殖项目,为老百姓带去实实在在的福利。

“党员的初心、使命、先锋作用,都在服务一线生产中有了实实在在的感受。”研究生党员梁云飞说,“我觉得青春最大的幸运,莫过于个人目标与国家命运同向而行。”

一代代农大师生深深扎根到“三农”一线,走到农村、走近农民,脚下沾满泥土,心中装着百姓,用实际行动在希望的田野上谱写着乡村振兴的青春篇章,表达着深深的爱国之情。代代相传的红色基因,在师生们的歌声里不断延续。