这里,有我大半辈子的故事

——访新中国同龄人、退休教工宋新兴

本报记者 宿文娜 学生记者 武润英 吴文浩

“我的父亲是老革命”

9月24日这一天,秋阳明媚,天蓝云白,我们如约来到宋新兴老师家里。一进门,宋老师热情地招呼我们。眼前的宋老师穿着质朴,和善可亲。对话中,宋老师慢慢打开了话匣子,跟我们讲起了父辈们的故事。

“我的父亲是安徽人,老党员,老革命,搞金融的,1929年参加革命。”宋新兴告诉我们,他的母亲是江苏人,也是部队的,后来部队南下就和父亲一起留在了济南。

他说,父亲从安徽老家出来的早,参加革命那会儿,革命老区交通不便,也很穷。可他们那代人真的是“不怕苦不怕累,更不怕流血不怕牺牲”,“出生入死”,一心就想着“干革命”。

“我的老家金寨县是革命老区,六十年代初,活着的大校级别以上的老红军一个县也就还有180个左右。”每每听父母亲讲起那段革命岁月,他都热泪盈眶。出生于1949年4月的宋新兴,打小心里就明白“这好日子来得多么不容易”。

“我真是生在了好时候”

“战争结束了,人们安居乐业。我们这一代人真是生在了好时候。”宋老师说,自打记事儿起他们一家人就住在一座敞亮的四合院里,青砖绿瓦,雕梁画栋,大院前有个漂亮的屏风,院两边还有几个小院子,布局对称恢宏大气,又不乏一些精巧的装饰。还有院里那些亲似一家人的邻居们,大家早上一推门看到的便是彼此,在那片四四方方的小天地里,生活很是温馨。不过,那么大个院子,后来也被拆除了。说到这儿,宋老师连连说太可惜:“如果保留至今的话,那想必也是座老宅古迹了。”

生在红旗下,长在新中国。“新兴”,从他的名字便能感受到父辈寄托的美好期望和祝愿。“我从小是在省人民银行长大的,幼儿园也是在单位幼儿园上的。那时候上幼儿园是全托,一周就回家一次。”虽然现在很难想像一个年仅四五岁的孩子脱离父母的陪伴,在学校一待就是一周,但在那个年代这是十分常见的现象,因为孩子的父母都在积极投入祖国的生产建设,“他们忙呀,忙的脚打后脑勺”。

宋老师回忆道,上小学时也没有家长接送,都是院里的大哥哥大姐姐们带着去。他还记得一年级的时候,除了与他同龄的七八岁的同学,还有几个是十几岁的,再后来班上转来了一位年龄最大的十八岁的同学,那个子比他们要高出好多好多。又过了一段时间后,这位同学突然有一周多都没来上学。后来,有一天去上学,一看他正在马路上指挥交通呢,同学们都开玩笑说:“哎呀,大哥哥这一下子变成警察叔叔了。”时隔六十多年,宋老师回想起这件往事,依然笑得合不拢嘴,他说到现在他都还记得那位同学的名字。

“战争年代,好多地方别说教育了,吃饱都是难题。新中国成立了,人民的好日子来了,谁不想让自家的娃也能读书识字呢?”宋老师感慨地说,那时候一个班上的同学年龄参差不齐“七上八下”的,很常见。“如今,国家高度重视文化教育,现在的孩子是真幸福啊!”

“我当过兵也干过工人”

小学初中一路顺顺当当学下来,1965年9月,宋新兴高高兴兴地升了高中。可是谁又能想到,“我们高一期末考试还没考呢,‘文革’就来了。”

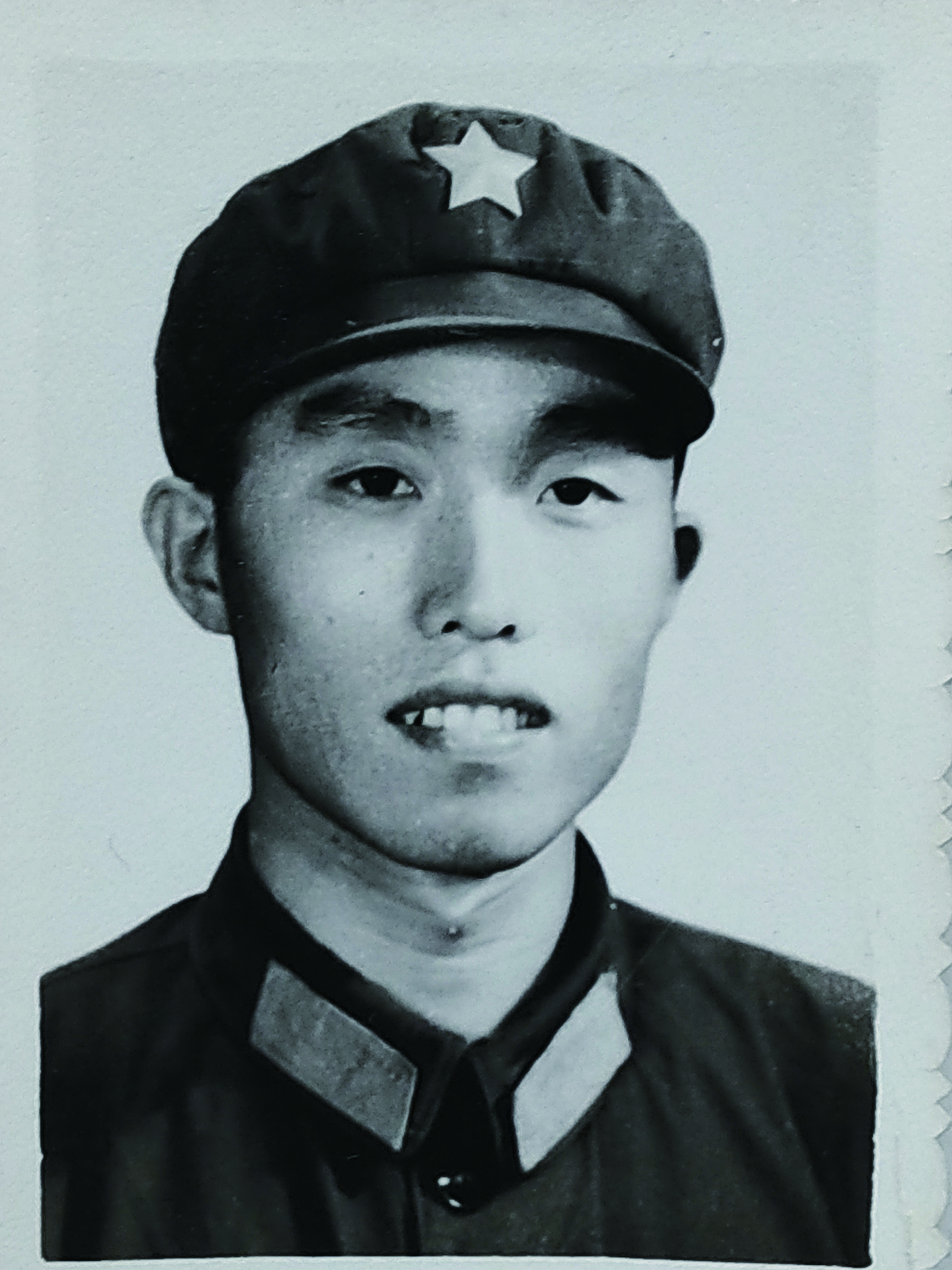

一晃几年过去。1969年,二十岁的宋新兴高中毕业后,毅然选择了去新疆当兵。1971年,他向党组织递交了入党申请书,成为了一名光荣的中国共产党党员。在部队期间,他受过四次营嘉奖、四次连嘉奖,多次被评为支部的好党员,并连续两届担任党支部委员。

1975年,从部队复员后,他回到家乡济南。在山东省纺织纤维检验所,也就是后来的纺织纤维检验局,他从一名普普通通的工人干起,扎根一线,吃苦耐劳,多次被评为局系统先进工作者、优秀共产党员。

1984年,他被单位推荐去参加山东省干部专修班,获得批准并参加了考试。同年9月,他进入山东大学经济系,一门心思学习经济管理。说起这段经历,宋老师难掩激动和喜悦,“我也是后来才了解到,这是专门为省委组织部培养后备人才的,我们那一届同学小的三十冒头,大的接近四十岁,平均年龄在35岁左右。”两年毕业后,他又回到原单位“继续当工人”。

“在学校干了大半辈子”

1988年7月,宋新兴被调到原山东财政学院教务处综合科任科长。在部门领导的带领下,从一个“高等教育的门外汉”到参与组织起草有关教学、学生、师资管理及科研、电教等方面的文件材料,他时时刻刻不忘学习,铆足了劲儿下足了功夫。

为了使教学管理有章可循,做到科学管理提高工作效率,他与处室同事一起,编审了包括近30个规章的《教务规章制度汇编》,起草制定了《系部教学秘书职责范围》等,他参与编写的“教学管理部门规章制度”获学校规章制度三等奖。

往事历历在目,宋老师笑着说,“好长一段时间,就一两个人从事教务处综合科的工作,现在想起来每天都要忙到很晚,工作没有分内分外。”那个时候,条件还是比较艰苦,为了购置教学办公用品,他经常骑自行车外出办理,就为了给学校节约些经费。

干一行,爱一行,成一行。无论身在哪个岗位,他都任劳任怨、工作细致,同事们都一致称誉“他是处里的好管家”。1991年,他被评为全省高校优秀共产党员,受到省委高校工委的表彰。

还记得,那时候迎接教学评估,“忙活了大半年,每天忙到晚上八九点,有时候能到十一二点,准备大量材料,去兄弟院校学习,每天忙着分配任务分解指标,这么个大工程,全校动员,最后顺利通过了,是真高兴啊!”提起那段忙得昏天黑地的日子,宋老师很是激动。进入2000年,宋新兴被调到了新成立的研究生部,担任党总支书记。

“薪火相传,弦歌激荡,春华秋实历经峥嵘年代!”从1988年直到2009年,20余年间,宋新兴全身心投入到学校事业中。“我在学校工作了大半辈子,可以说是见证了学校发展壮大的奋进历程。” 宋新兴动情地说,“看到现在学校各项事业发展的这么好,真是很自豪。”

退休十年来,他还是念念不忘学校的发展,而且每天浏览时政新闻,关心国家的发展。“70年,我们的国家越来越好,经济、教育、科技、交通……这是我们每个人都能切身感受到的。”采访中,宋老师告诉我们一个有趣的故事,五六十年代,街上的公共汽车还很少,有也是烧锅炉的那种,每到一站,售票员就得下来钩一钩烧的炭火,后来改烧油了。

“我们这代人,对党和祖国有着特殊的感情。”与新中国同龄的宋老师一直怀念着的,不只是过去,他更关心的是学生,是学校,是国家、社会,还有未来。

在新疆当兵

在工作

与同事合影