我院医师援助坦桑尼亚进行时

开篇

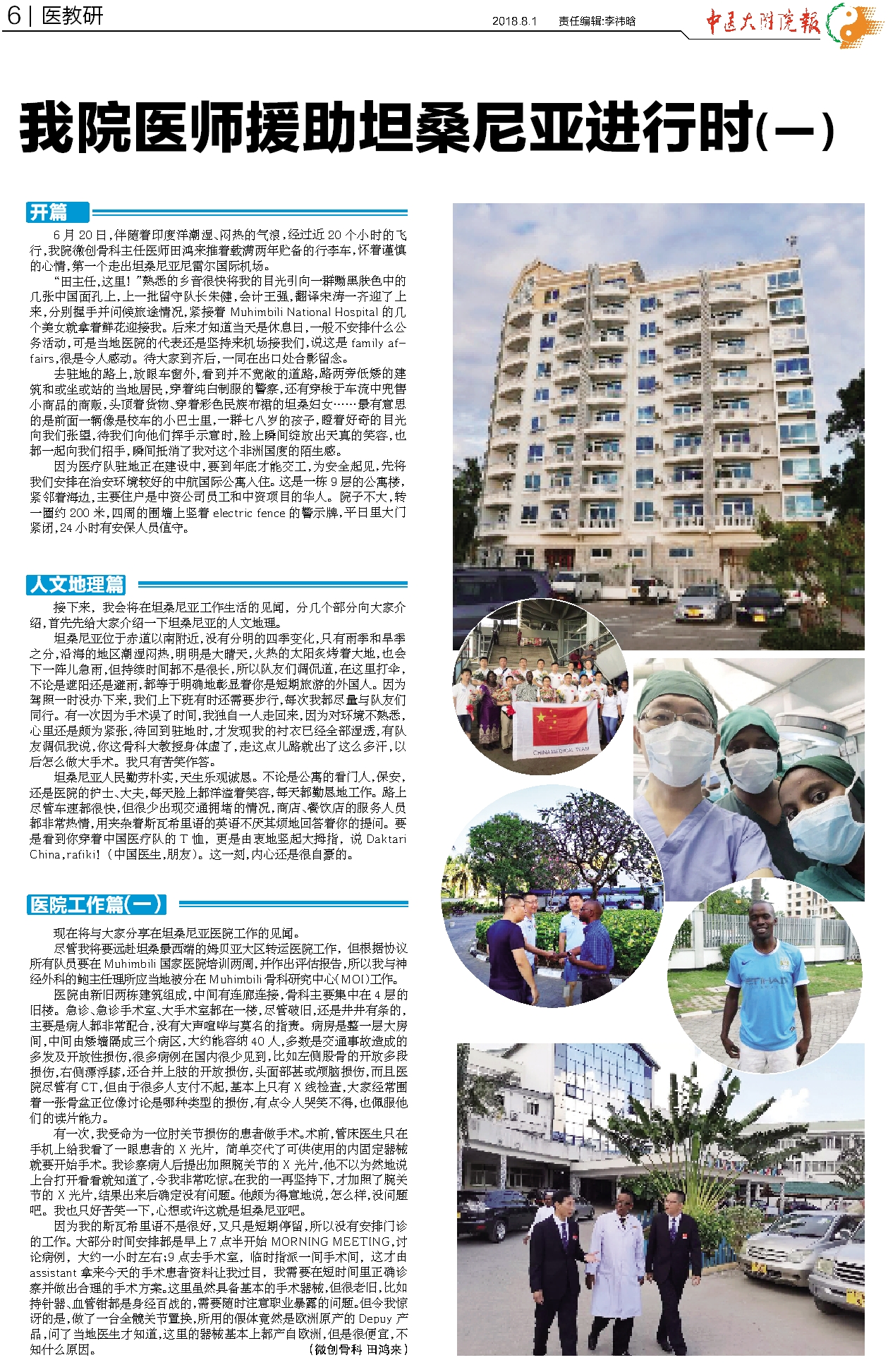

6月20日,伴随着印度洋潮湿、闷热的气浪,经过近20个小时的飞行,我院微创骨科主任医师田鸿来推着载满两年贮备的行李车,怀着谨慎的心情,第一个走出坦桑尼亚尼雷尔国际机场。

“田主任,这里!”熟悉的乡音很快将我的目光引向一群黝黑肤色中的几张中国面孔上,上一批留守队长朱健,会计王强,翻译宋涛一齐迎了上来,分别握手并问候旅途情况,紧接着Muhimbili National Hospital 的几个美女就拿着鲜花迎接我。后来才知道当天是休息日,一般不安排什么公务活动,可是当地医院的代表还是坚持来机场接我们,说这是family affairs,很是令人感动。待大家到齐后,一同在出口处合影留念。

去驻地的路上,放眼车窗外,看到并不宽敞的道路,路两旁低矮的建筑和或坐或站的当地居民,穿着纯白制服的警察,还有穿梭于车流中兜售小商品的商贩,头顶着货物、穿着彩色民族布裙的坦桑妇女……最有意思的是前面一辆像是校车的小巴士里,一群七八岁的孩子,瞪着好奇的目光向我们张望,待我们向他们挥手示意时,脸上瞬间绽放出天真的笑容,也都一起向我们招手,瞬间抵消了我对这个非洲国度的陌生感。

因为医疗队驻地正在建设中,要到年底才能交工,为安全起见,先将我们安排在治安环境较好的中航国际公寓入住。这是一栋9层的公寓楼,紧邻着海边,主要住户是中资公司员工和中资项目的华人。院子不大,转一圈约200米,四周的围墙上竖着electric fence的警示牌,平日里大门紧闭,24小时有安保人员值守。

人文地理篇

接下来,我会将在坦桑尼亚工作生活的见闻,分几个部分向大家介绍,首先先给大家介绍一下坦桑尼亚的人文地理。

坦桑尼亚位于赤道以南附近,没有分明的四季变化,只有雨季和旱季之分,沿海的地区潮湿闷热,明明是大晴天,火热的太阳炙烤着大地,也会下一阵儿急雨,但持续时间都不是很长,所以队友们调侃道,在这里打伞,不论是遮阳还是避雨,都等于明确地彰显着你是短期旅游的外国人。因为驾照一时没办下来,我们上下班有时还需要步行,每次我都尽量与队友们同行。有一次因为手术误了时间,我独自一人走回来,因为对环境不熟悉,心里还是颇为紧张,待回到驻地时,才发现我的衬衣已经全部湿透,有队友调侃我说,你这骨科大教授身体虚了,走这点儿路就出了这么多汗,以后怎么做大手术。我只有苦笑作答。

坦桑尼亚人民勤劳朴实,天生乐观诚恳。不论是公寓的看门人,保安,还是医院的护士、大夫,每天脸上都洋溢着笑容,每天都勤恳地工作。路上尽管车速都很快,但很少出现交通拥堵的情况,商店、餐饮店的服务人员都非常热情,用夹杂着斯瓦希里语的英语不厌其烦地回答着你的提问。要是看到你穿着中国医疗队的T恤,更是由衷地竖起大拇指,说Daktari China,rafiki!(中国医生,朋友)。这一刻,内心还是很自豪的。

医院工作篇(一)

现在将与大家分享在坦桑尼亚医院工作的见闻。

尽管我将要远赴坦桑最西端的姆贝亚大区转运医院工作,但根据协议所有队员要在Muhimbili 国家医院培训两周,并作出评估报告,所以我与神经外科的鲍主任理所应当地被分在Muhimbili 骨科研究中心(MOI)工作。

医院由新旧两栋建筑组成,中间有连廊连接,骨科主要集中在4层的旧楼。急诊、急诊手术室、大手术室都在一楼,尽管破旧,还是井井有条的,主要是病人都非常配合,没有大声喧哗与莫名的指责。病房是整一层大房间,中间由矮墙隔成三个病区,大约能容纳40人,多数是交通事故造成的多发及开放性损伤,很多病例在国内很少见到,比如左侧股骨的开放多段损伤,右侧漂浮膝,还合并上肢的开放损伤,头面部甚或颅脑损伤,而且医院尽管有CT,但由于很多人支付不起,基本上只有X线检查,大家经常围着一张骨盆正位像讨论是哪种类型的损伤,有点令人哭笑不得,也佩服他们的读片能力。

有一次,我受命为一位肘关节损伤的患者做手术。术前,管床医生只在手机上给我看了一眼患者的X光片,简单交代了可供使用的内固定器械就要开始手术。我诊察病人后提出加照腕关节的X光片,他不以为然地说上台打开看看就知道了,令我非常吃惊。在我的一再坚持下,才加照了腕关节的X光片,结果出来后确定没有问题。他颇为得意地说,怎么样,没问题吧。我也只好苦笑一下,心想或许这就是坦桑尼亚吧。

因为我的斯瓦希里语不是很好,又只是短期停留,所以没有安排门诊的工作。大部分时间安排都是早上7点半开始MORNING MEETING,讨论病例,大约一小时左右;9点去手术室,临时指派一间手术间,这才由assistant 拿来今天的手术患者资料让我过目,我需要在短时间里正确诊察并做出合理的手术方案。这里虽然具备基本的手术器械,但很老旧,比如持针器、血管钳都是身经百战的,需要随时注意职业暴露的问题。但令我惊讶的是,做了一台全髋关节置换,所用的假体竟然是欧洲原产的Depuy产品,问了当地医生才知道,这里的器械基本上都产自欧洲,但是很便宜,不知什么原因。