以笔为犁 以心聚力

潘国民的六十载辞书情缘

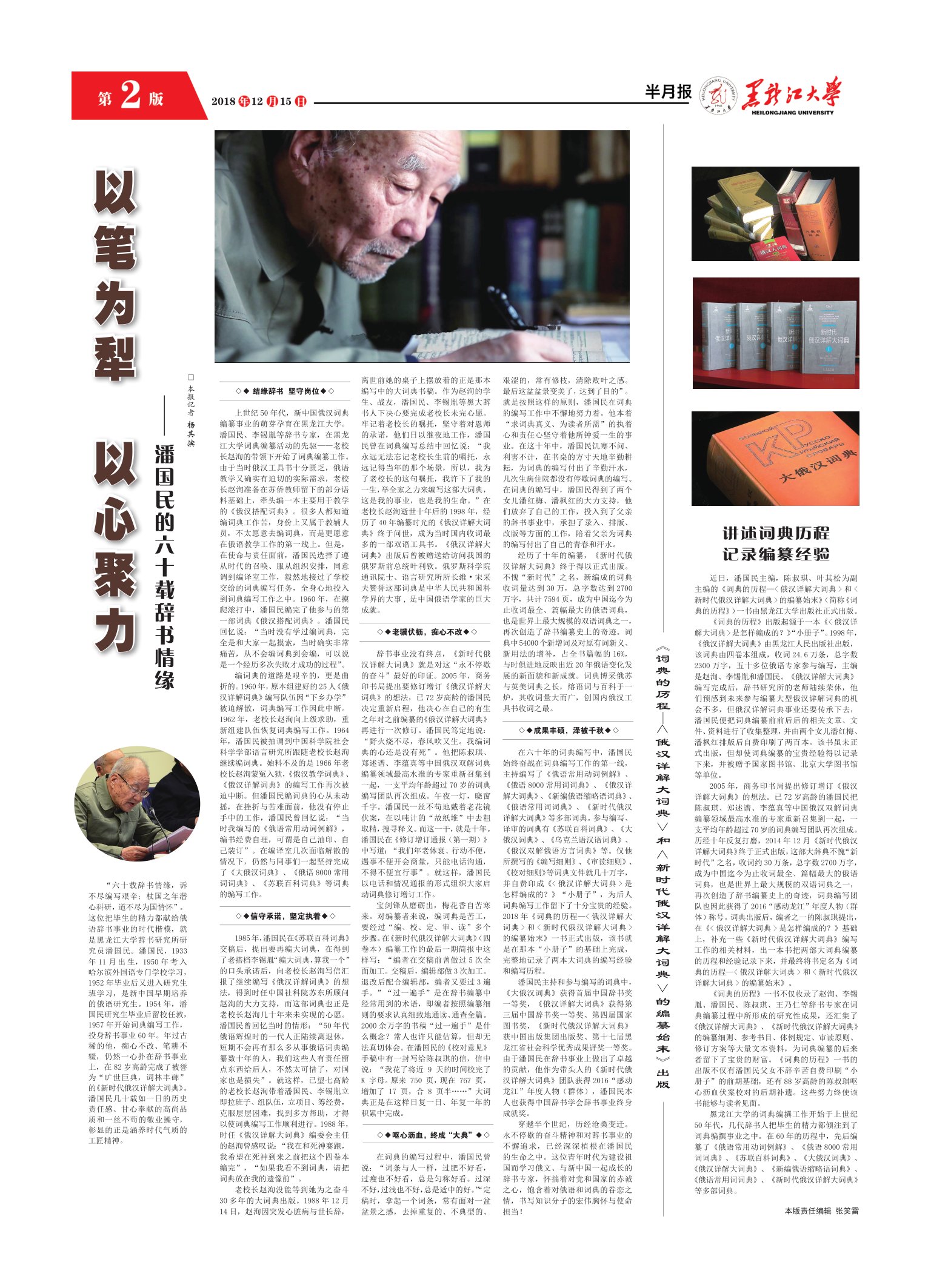

“六十载辞书情缘,诉不尽编写艰辛;杖国之年潜心科研,道不尽为国情怀”。这位把毕生的精力都献给俄语辞书事业的时代楷模,就是黑龙江大学辞书研究所研究员潘国民。潘国民,1933年 11 月出生,1950 年考入哈尔滨外国语专门学校学习,1952 年毕业后又进入研究生班学习,是新中国早期培养的俄语研究生。1954 年,潘国民研究生毕业后留校任教,1957 年开始词典编写工作,投身辞书事业 60 年。年过古稀的他,痴心不改、笔耕不辍,仍然一心扑在辞书事业上,在 82 岁高龄完成了被誉为“旷世巨典,词林丰碑”的 《新时代俄汉详解大词典》。潘国民几十载如一日的历史责任感、甘心奉献的高尚品质和一丝不苟的敬业操守,彰显的正是涵养时代气质的工匠精神。

◇◆ 结缘辞书 坚守岗位◆◇

上世纪 50 年代,新中国俄汉词典编纂事业的萌芽孕育在黑龙江大学。潘国民、李锡胤等辞书专家,在黑龙江大学词典编纂活动的先驱——老校长赵洵的带领下开始了词典编纂工作。由于当时俄汉工具书十分匮乏,俄语教学又确实有迫切的实际需求,老校长赵洵准备在苏侨教师留下的部分语料基础上,牵头编一本主要用于教学的《俄汉搭配词典》。很多人都知道编词典工作苦,身份上又属于教辅人员,不太愿意去编词典,而是更愿意在俄语教学工作的第一线上。但是,在使命与责任面前,潘国民选择了遵从时代的召唤、服从组织安排,同意调到编译室工作,毅然地接过了学校交给的词典编写任务,全身心地投入到词典编写工作之中。1960 年,在摸爬滚打中,潘国民编完了他参与的第一部词典《俄汉搭配词典》。潘国民回忆说:“当时没有学过编词典,完全是和大家一起摸索,当时确实非常痛苦,从不会编词典到会编,可以说是一个经历多次失败才成功的过程”。

编词典的道路是艰辛的,更是曲折的。1960年,原本组建好的25人 《俄汉详解词典》 编写队伍因“下乡办学”被迫解散,词典编写工作因此中断。1962 年,老校长赵洵向上级求助,重新组建队伍恢复词典编写工作。1964年,潘国民被抽调到中国科学院社会科学学部语言研究所跟随老校长赵洵继续编词典。始料不及的是 1966 年老校长赵洵蒙冤入狱,《俄汉教学词典》、《俄汉详解词典》的编写工作再次被迫中断。但潘国民编词典的心从未动摇,在挫折与苦难面前,他没有停止手中的工作,潘国民曾回忆说:“当时我编写的《俄语常用动词例解》,编书经费自理,可谓是自己油印、自己装订”。在编译室几次面临解散的情况下,仍然与同事们一起坚持完成了《大俄汉词典》、《俄语 8000 常用词词典》、《苏联百科词典》等词典的编写工作。

◇◆信守承诺,坚定执着◆◇

1985年,潘国民在 《苏联百科词典》交稿后,提出要再编大词典,在得到了老搭档李锡胤“编大词典,算我一个”的口头承诺后,向老校长赵洵写信汇报了继续编写《俄汉详解词典》的想法,得到时任中国社科院苏东所顾问赵洵的大力支持,而这部词典也正是老校长赵洵几十年来未实现的心愿。潘国民曾回忆当时的情形:“50 年代俄语辉煌时的一代人正陆续离退休,短期不会再有那么多从事俄语词典编纂数十年的人,我们这些人有责任留点东西给后人,不然太可惜了,对国家也是损失”。就这样,已望七高龄的老校长赵洵带着潘国民、李锡胤立即拉班子、组队伍,立项目、筹经费,克服层层困难,找到多方帮助,才得以使词典编写工作顺利进行。1988 年,时任《俄汉详解大词典》编委会主任的赵洵曾感叹说:“我在和死神赛跑,我希望在死神到来之前把这个四卷本编完”,“如果我看不到词典,请把词典放在我的遗像前”。

老校长赵洵没能等到她为之奋斗30 多年的大词典出版。1988 年 12 月14 日,赵洵因突发心脏病与世长辞,离世前她的桌子上摆放着的正是那本编写中的大词典书稿。作为赵洵的学生、战友,潘国民、李锡胤等黑大辞书人下决心要完成老校长未完心愿。牢记着老校长的嘱托,坚守着对恩师的承诺,他们日以继夜地工作,潘国民曾在词典编写总结中回忆说:“我永远无法忘记老校长生前的嘱托,永远记得当年的那个场景,所以,我为了老校长的这句嘱托,我许下了我的一生,举全家之力来编写这部大词典,这是我的事业,也是我的生命。”在老校长赵洵逝世十年后的 1998 年,经历了 40 年编纂时光的《俄汉详解大词典》终于问世,成为当时国内收词最多的一部双语工具书。《俄汉详解大词典》出版后曾被赠送给访问我国的俄罗斯前总统叶利钦。俄罗斯科学院通讯院士、语言研究所所长维 ? 宋采夫赞誉这部词典是中华人民共和国科学界的大事 , 是中国俄语学家的巨大成就。

◇◆老骥伏枥,痴心不改◆◇

辞书事业没有终点,《新时代俄汉详解大词典》就是对这“永不停歇的奋斗”最好的印证。2005 年,商务印书局提出要修订增订《俄汉详解大词典》的想法,已 72 岁高龄的潘国民决定重新启程,他决心在自己的有生之年对之前编纂的 《俄汉详解大词典》再进行一次修订。潘国民笃定地说:“野火烧不尽,春风吹又生。我编词典的心还是没有死”。他把陈叔琪、郑述谱、李蕴真等中国俄汉双解词典编纂领域最高水准的专家重新召集到一起,一支平均年龄超过 70 岁的词典编写团队再次组成。午夜一灯,晓窗千字。潘国民一丝不苟地戴着老花镜伏案,在以吨计的“故纸堆”中去粗取精,搜寻释义。而这一干,就是十年。潘国民在《修订增订通报(第一期)》中写道:“我们年老体衰、行动不便,遇事不便开会商量,只能电话沟通,不得不便宜行事”。就这样,潘国民以电话和情况通报的形式组织大家启动词典修订增订工作。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。对编纂者来说,编词典是苦工,要经过“编、校、定、审、读”多个步骤。在 《新时代俄汉详解大词典》(四卷本)编纂工作的最后一期简报中这样写:“编者在交稿前曾做过 5 次全面加工。交稿后,编辑部做 3 次加工。退改后配合编辑部,编者又要过 3 遍手。”“过一遍手”是在辞书编纂中经常用到的术语,即编者按照编纂细则的要求认真细致地通读、通查全篇。2000 余万字的书稿“过一遍手”是什么概念?常人也许只能估算,但却无法真切体会。在潘国民的 《校对意见》手稿中有一封写给陈叔琪的信,信中说:“我花了将近 9 天的时间校完了 K 字母。原来 750 页,现在 767 页,增加了 17 页,合 8 页半……”大词典正是在这样日复一日、年复一年的积累中完成。

◇◆呕心沥血,终成“大典”◆◇

在词典的编写过程中,潘国民曾说:“词条与人一样,过肥不好看,过瘦也不好看,总是匀称好看。过深不好,过浅也不好,总是适中的好。”“定稿时,拿起一个词条,常有面对一盆盆景之感,去掉重复的、不典型的、艰涩的,常有修枝,清除败叶之感。最后这盆盆景变美了,达到了目的”。就是按照这样的原则,潘国民在词典的编写工作中不懈地努力着。他本着“求词典真义、为读者所需”的执着心和责任心坚守着他所钟爱一生的事业。在这十年中,潘国民饥寒不问、利害不计,在书桌的方寸天地辛勤耕耘,为词典的编写付出了辛勤汗水,几次生病住院都没有停歇词典的编写。在词典的编写中,潘国民得到了两个女儿潘红梅、潘枫红的大力支持,他们放弃了自己的工作,投入到了父亲的辞书事业中,承担了录入、排版、改版等方面的工作,陪着父亲为词典的编写付出了自己的青春和汗水。

经历了十年的编纂,《新时代俄汉详解大词典》终于得以正式出版。不愧“新时代”之名,新编成的词典收词量达到 30 万,总字数达到 2700万字,共计 7594 页,成为中国迄今为止收词最全、篇幅最大的俄语词典,也是世界上最大规模的双语词典之一,再次创造了辞书编纂史上的奇迹。词典中54000个新增词及对原有词新义、新用法的增补,占全书篇幅的 16%,与时俱进地反映出近 20 年俄语变化发展的新面貌和新成就。词典博采俄苏与英美词典之长,熔语词与百科于一炉,其收词量大而广,创国内俄汉工具书收词之最。

◇◆成果丰硕,泽被千秋◆◇

在六十年的词典编写中,潘国民始终奋战在词典编写工作的第一线,主持编写了《俄语常用动词例解》、《俄语 8000 常用词词典》、《俄汉详解大词典》、《新编俄语缩略语词典》、《俄语常用词词典》、《新时代俄汉详解大词典》 等多部词典。参与编写、译审的词典有《苏联百科词典》、《大俄汉词典》、《乌克兰语汉语词典》、《俄汉双解俄语方言词典》等。仅他所撰写的《编写细则》、《审读细则》、《校对细则》 等词典文件就几十万字,并自费印成《< 俄汉详解大词典 > 是怎样编成的?》“小册子”,为后人词典编写工作留下了十分宝贵的经验。2018 年《词典的历程—< 俄汉详解大词典 > 和 < 新时代俄汉详解大词典 >的编纂始末》一书正式出版,该书就是在那本“小册子”的基础上完成,完整地记录了两本大词典的编写经验和编写历程。

潘国民主持和参与编写的词典中,《大俄汉词典》获得首届中国辞书奖一等奖,《俄汉详解大词典》获得第三届中国辞书奖一等奖、第四届国家图书奖,《新时代俄汉详解大词典》获中国出版集团出版奖、第十七届黑龙江省社会科学优秀成果评奖一等奖。由于潘国民在辞书事业上做出了卓越的贡献,他作为带头人的《新时代俄汉详解大词典》团队获得 2016“感动龙江”年度人物(群体),潘国民本人也获得中国辞书学会辞书事业终身成就奖。

穿越半个世纪,历经沧桑变迁。永不停歇的奋斗精神和对辞书事业的不懈追求,已经深深植根在潘国民的生命之中。这位青年时代为建设祖国而学习俄文、与新中国一起成长的辞书专家,怀揣着对党和国家的赤诚之心,饱含着对俄语和词典的眷恋之情,书写知识分子的宏伟胸怀与使命担当!