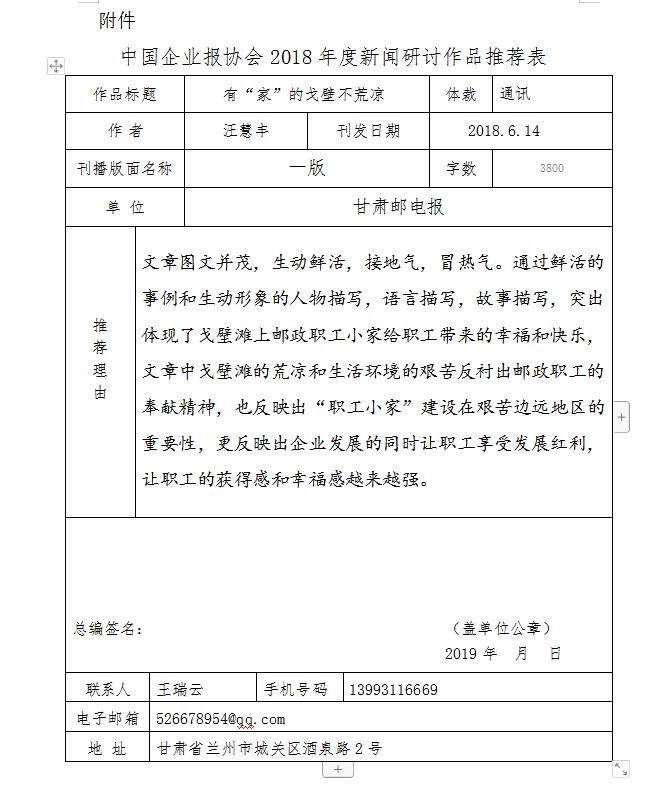

有“家”的戈壁不荒凉

——瓜州县柳园镇邮政支局“职工小家”走访记

“策马自沙漠,长驱登塞垣。”穿行在一望无际的戈壁滩和连绵起伏的沙漠中,那种“今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟”的荒凉萧瑟之感油然而生。“好大的风呀!”一下车,大风夹着沙子吹得人睁不开眼、挪不开脚。“这风不算啥,在这个地方刮大风是家常便饭。”说话的正是27岁的帅小伙马财生,瓜州县柳园镇邮政支局的负责人。

不涉足戈壁,难以体会那种现实与潜在的荒凉。走在这个边塞小镇的大街上,废弃的矿场、久无人居的空楼、尘封的厂房、简陋的火车站、半开半掩的商店,三三两两的行人,连街边的小商贩都懒得吆喝一声,只是无精打采地半眯着眼,手中的纸扇不停地摇晃着,因为没有人比他更清楚,再多的吆喝都是徒劳。说实话,在这个地方,只有装饰一新,绿色的邮政支局才能给人一种生机和活力感。

柳园镇位于瓜州县西北部,地处大西北的戈壁滩腹地,西北与新疆维吾尔族自治区接壤,是甘肃最西边的一个小镇,终年干旱少雨,年降雨量仅仅几十毫米,而年蒸发量却超过3000毫米,气候异常干燥。根据史料记载,柳园源自于红柳园,红柳园在柳园西南8千米处,是中国古代一个驿站的名称。“柳园以前不是这样的,原来很繁华,往来客商比较多,而且火车也经停这儿进行补给,矿山上的工人和汽车司机也比较多。近几年随着矿山的关停和敦煌火车站的建成迁移,加上环境恶劣,这儿的常住人口和流动人口越来越少。”曾在敦煌工作过的现酒泉市分公司办公室负责人郭维刚告诉记者,现在这儿的常住人口只有900多户,人口少,没有农业,是依靠矿山和火车站发展起来的工业区。“以前的柳园镇就像‘龙门客栈’,过往的客商必须到这儿补给休息充足后再继续赶路。”瓜州县分公司副总经理、工会主席陈尔贤打了个形象的比喻。确实,想想电影里的“龙门客栈”就在大漠深处,与这个“驿站”确实很神似,想想“错过这个村,再没这个店。”穿越茫茫戈壁确实是很恐怖的事情。

“边城何萧条,白日黄云昏。”这么艰苦的环境,邮政所的职工是如何坚守的呢?“工资发的及时,待遇在当地来说也算可以,比上不足比下还是有余。”马财生只说对了一半。而另外一个重要的因素就是这儿有个温馨温暖的“小家”。“千方百计吸引人,想方设法留住人。”是邮政企业建“家”的初衷,也是让职工获得更多的幸福感和获得感的一个途径。近年来,按照省、市分公司“职工小家”建设的标准和要求,瓜州县分公司加快推进“职工小家”建设,尽可能完善各种设施,让坚守在戈壁滩上的职工有饭吃、有水喝,能洗澡、能洗衣,冬有暖、夏有凉。“离家远,思乡心切是职工最大的心理障碍。只有把‘小家’建好喽,职工才会更好地适应远离家乡的环境。”陈尔贤说。确实,有“家”的戈壁才不会荒凉。

“饭熟了,吃饭了。”支局长马财生的电话里传来食堂阿姨一声吆喝。“饭好了,咱们吃饭去,边吃边聊。”马财生邀请记者品尝“职工小家”的味道。“啥饭?”“炒菜米饭。”“好,今天尝尝戈壁滩上的美味。”走进职工食堂,原来的老房子经过改造后如同新家,白瓷砖铺成的地板拖得一尘不染,亮得能看出人的倒影来。食堂布局恰到好处,充分利用了有限的空间,简洁得体功能全。电视、冰箱、消毒柜、电风扇一应齐全,锅碗瓢盆件件崭新,墙上张挂的“职工小家”宣传栏更是增加了“家”的味道。蒜薹炒肉、西红柿炒鸡蛋、酸辣土豆丝、干煸豆角,外加一碗米饭,一桌让人垂涎三尺的美味摆上了桌子。因为当天正值中午,金融网点不能“单人临柜”,所以“小家”的人员没有来全,相互倒班轮流吃饭。只有到了吃晚饭的时候,一个班组就像一个家庭,大家围坐在小长桌前,边吃边聊,温馨和谐。至于平时的柴米油盐酱醋茶,他们集体协商,民主决策,指定一人统一采购,然后所有的支出大家实行AA制。“给你应该多分摊些,你这身体一看就饭量大。”一旁的陈尔贤对自己的职工开起了玩笑,逗得大家都乐了。“哈哈……”马财生摸了摸自己滚圆的肚皮,半红着脸笑着说,我平时爱吃肉,所以会经常买些排骨让阿姨煮了大家吃,也算是我多出一点。据职工们讲,县分公司的领导也时常挂念着他们,每次来柳园,都会把他们几个叫在一起到外面下顿馆子改善一下生活,这让他们感觉特别温暖,感觉领导们没有把他们几个“遗忘”在戈壁滩上。

“您好些了没?过来吃点饭。”马财生拿起手机打了个电话。原来营业员王娜生病感冒了,一直状态不好仍然坚持上班。马财生让她去附近诊所看一下,喝点药休息一下。了解得知,王娜是这个支局唯一成了家的职工,但是家却在新疆哈密。因为丈夫是新疆铁路职工,经常远出,为了方便见面和顾家,夫妻俩商量着把家安在了他们两个人都方便来回的哈密,他们的生活就像一条线,他们两个在线的两头,而哈密就像这条线的中点,每次见面都是提前约好,同时出发,最后在中点汇合。家里刚刚三岁的孩子他们两个都顾不上管,由母亲一个人拉扯。虽然两地分居生活不易,但王娜还是喜欢邮政这份工作,不想轻易放弃,就像这些天虽然病了,但还是坚持上班,柳园虽然是个人口稀少的小镇,但每天来办理业务的群众还是或多或少的会找“邮局”。和王娜一样,大学毕业后大老远从武威市凉州区来到柳园邮政支局的杨文鑫,是家里的独生女,父亲远在新疆,家里经常是母亲一人守家看门。为了撑起这个家,为了给父母多点希望,少点操心,她来到单位后不怕吃苦,努力工作,用积极乐观的心态面对生活,用自己的实际行动诠释着“邮政90后”的青春风采。虽然一个月才能回家一次,但每次回去看望母亲,她都会把支局所里的故事分享给母亲听,目的是不让母亲对自己过多的担忧。

夏天的柳园,日照很长,炎热无比,为了减轻职工的酷暑之苦,瓜州的上下班时间根据季节进行了调整,下午上班时间推迟半小时,每天下午三点上班,六点半下班,所以吃完饭还有足够的时间可以午休。午休有各自的“小窝”,就是职工宿舍了。职工宿舍在食堂对面,门口一道大门,大门进去是好几个分隔开的小房间,实际上所有的房间就是两道门,在这样荒凉的地方多一道门多一道安全,尤其对女职工来说是十分必要的。宿舍虽然面积不大,但是每人一间,一个人住绝对够宽敞。一张床、一张桌、一张椅、一个衣柜是单位统一配置给职工的。再加上现代化的厕所、洗澡设备,如果外单位的看到邮政这“标配”,肯定会“羡慕嫉妒恨”。

起支局所这几年工作和生活中的变化,今年25岁的常琴感受很深。常琴来自酒泉市,毕业于天水师范学院会计学专业。据她讲,刚来的时候心里落差比较大,想象中“高大上”的邮政工作与眼前荒凉艰苦的现实差距一度让她情绪低落。上厕所不敢上,因为没有水冲;冬天睡觉冻得发抖,因为没有暖气。女娃娃都爱干净,但是到这儿连个澡都没法洗,洗衣服就别提了,只能拿到家里洗净了再拿来。为啥是这样呢?郭维刚给出了答案:原来支局所用水、用暖都是借用铁路局的,自从火车站迁移后这些基础生活设施年久失修,无人管理。本来靠着蹭水蹭暖的邮政支局在暖气不暖,要水没有的苦日子里熬了好几年。后来通过与当地镇政府协调沟通,接通了自来水,暖气并入了集中供暖的大网,“饮水难、如厕难、取暖难”这块心病终于得到了有效解决。

“现在装修改造后好多了,解决了很多生活中的难处,方便多了。”常琴扶了扶眼镜框低声说:“要是再把晾衣服的问题解决一下就更好了。”院子这么大,阳光这么充足,难道不能晾衣服?如果是不明就里的就会产生这样的疑问。其实是因为柳园的风沙特别大,洗净的衣服不敢晾外面,一年四季呼呼刮个不停的大风能把洗净的衣服吹得无影无踪。常琴建议在厕所安装个晾衣服的架子,方便大家晾衣服,这个确实符合实际需要。“没问题,马上给你们办。”说话间,陈尔贤当即掏出手机给相关人员安排安装一个晾衣服的架子。都说“有家的地方就有温暖”“有家的地方才能让漂泊的心灵得到慰藉”。来柳园工作后,随着工作生活条件的逐步改善,常琴忐忑不安和纠结不已的心终于慢慢平稳了下来,单身的她也收获了爱情,虽然面对大家的一再追问,常琴有点难为情,她没有否认也没有承认,只是羞涩地把头埋在了胸前,但是房子里那束美丽的玫瑰花足以说明这是真的。“这不会是小马偷偷送的吧?”陈尔贤又逗了一下马财生。“哎,领导,我可没那福分啊。”“哈哈……”“职工小家”飘出大伙儿欢快的笑声。

记者手记:

“安身”方能“安心”

职工是企业发展的“根基”和“动力”,职工的幸福感和获得感是衡量企业综合发展能力的“试金石”。而“职工小家”的不断建设和优化,让职工在如“家”的环境中逐渐产生归属感,羁旅之心也随着如“家”的温暖而妥妥安放。“安身”方能“安心”,“静心”方可“谋事”,惟其如此,才能促使职工愿意把更多的精力和心思用在企业经营服务之中。如同这柳园支局,“有家的灵魂不漂泊”,有了温馨的“小家”,背靠邮政这个“大家”,虽处艰苦的环境之中,但他们的精神是饱满的,每天都是积极向上的。有了安稳的“家”,他们每天谈论最多的不是家长里短,而是如何提升金融资产,如何有效开展外拓,如何增长余额,如何服务群众。采访当天,大家还在为最近几天的余额下降而发愁,但是从他们坚毅的目光和饱满的激情中能看出,他们“一定行,一定能。”正如王昌龄边塞诗中所言:“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”

“工会要加快‘职工书屋’建设进度,切实丰富基层职工的业余文化生活。”省分公司党组书记、总经理张帆非常关心一线职工的生产生活情况,多次提出“不但要让职工的物质生活有保障,更要把精神食粮备充足。”他多次在不同场合强调一定要关心关爱职工。相信,今后会有更多的“福音”惠及到“职工小家”,惠及到基层的每位职工,让基层一线的职工安身、安心更舒心。