让文化自信走出去 让中国元素会说话

——我校知名青年设计师杨超副教授谈国际化路径

杨超设计艺术学院副教授,硕士生导师留德学者,德国DAAD奖学金获得者芬兰阿尔托大学艺术设计与建筑学院设计学在读博士,研究员芬兰阿尔托大学艺术设计与建筑学院客座研究员(2015年)2016波兰奥斯维辛政治海报展国际评委(首位华人评委),2015、2016意大利A Design Award国际设计奖视觉传达计竞赛单元国际评委。

设计作品曾获得德国红点设计奖、意大利A Design Award设计大奖金奖、美国洛杉矶IDA国际设计奖金奖、意大利佛罗伦萨艺术节优秀作品奖、中国国际广告节中国元素国际创意大赛金奖、全国设计大师奖金奖等国内外专业竞赛奖120余项。

2015年10月10日,设计作品《一菩提禅院视觉形象设计》被中央电视台CCTV新闻报道。

让中国传统文化会“说”国际化语言的重要性

昨天,杨超收到了“2017澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节”组委会的荣誉证书,被授予突出贡献奖。

2017澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节,又称第二十二届六国艺术节,由中共云南省委宣传部、中共西双版纳州委、西双版纳州人民政府主办,以推动“一带一路”建设为主线,“亲诚惠容、合作共赢”为主题,通过流域国家的文化艺术交流,共享机遇,共迎挑战,共创繁荣。艺术节汇聚了来自中国、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、越南的艺术团体带来了各具特色的歌舞表演和独具一格的原生态民族服饰展演,再现六国非物质文化遗产的光彩,被称为年底必看的六国文化艺术秀。

组委会称:“杨超是受邀参与该艺术节‘陶艺之光’国际陶艺汇(傣陶声音)承办过程中,创作的‘傣陶声音’‘陶的精神’等系列海报和整体视觉形象设计被组委会采用,设计作品立意独特、特点鲜明,以国际化语言充分诠释了傣族传统文化,产生了良好的社会影响。”

像这样的荣誉,对这位国际大奖获奖专业户来说,应该没什么分量,但是让你想不到的是,杨超却倍感珍惜。

因为从组委会给予他的评价中,再次印证了自己一直致力于国际化设计理念的实用性,同时也从另一个角度说明了走国际化之路已成当下设计艺术的必然选择,其重要性远超设计的技术性。

组委会的反馈信息告诉他,之所以他的作品能被采用,是因为相较于那些传统的设计形式,国际化的视觉形式能够更好的呈现民族形象。传统文化设计得再精美,没有体现国际化语言,无法让不同国家的观者读懂。

对于这一点,杨超在这些年的探索中,已深有体会。他说,中国设计艺术的根,是中国文化。要让人家认可你的作品,不仅要在中国文化上下功夫,还要在如何让中国文化随着你的作品走出去,走出去不是目的,只是一种手段,目的是要让人家看得懂,理解得了,并取得认同,吸引人家反过来,走进中国文化,这才是一件成功作品所要达到的效果,才是最终目的。

要做到这一点,唯一的办法是让你的作品具有国际化语言,就是要你应用在设计创作中的中国元素能够让外国人看得懂。

就像澜沧江·湄公河流域国家文化艺术节一样,尽管是在国内举办的活动,但也需要国际化,一方面这是不断提升的审美需要,需要改变缺少创新的传统审美,因为审美也随着时代的变化而变化,通过国际化语言来达到与时俱进,获取现代审美情趣;另一方面,在互联网信息可以通向地球绝大地方的当下,要想扩大影响力,想要更多的国外朋友了解和参与活动,你提供的中国文化必须要会“说”国际化语言,这样才能达到沟通交流的效果。

留学德国,经过“翻译”的中国文化作品让西方人很感兴趣

2007年,杨超在北京联合大学获得学士学位,2012年在北京工业大学获得研究生硕士学位。同年杨超向德国布伦瑞克美术学院Braunschweig University of Art提交了设计作品和资料,申请访问学者,随后申请获得成功,学校给他寄发了录取通知书。

与此同时,德国学校教授Klaus Paul和同济大学林家阳教授为杨超写了推荐信,推荐他申请DAAD德国德意志学术交流中心的奖学金赴德国学习。DAAD项目的三大战略领域分别是:为顶尖人才提供奖学金;世界开放性战略结构;科研合作专业知识。

DAAD德国奖学金每年全球绘画、设计、电影、音乐、建筑和表演艺术领域共资助15人,由政府每年资助全额奖学金赴布伦瑞克美术学院学习1年半。奖学金的申请阶段也很漫长,2013年最终申请获得成功,杨超成为中国唯一获得此奖项者。

赴德国学习期间,杨超在专业上得到了布伦瑞克美术学院Klaus Paul、Ulrike Stoltz教授,以及奥芬巴赫设计学院Klaus Hesse教授的指导。

这一年半时间,对于杨超影响很大。让他对“什么是设计”有了新的思考,同时,也开始思考一个命题:在视觉传达设计领域,中国元素如何能以当代设计的语言和手法来进行“翻译”,让西方人能够理解并认同和接受我们中国的文化。

在德国,杨超进行过两场设计演讲,一场在布伦瑞克美术学院,另一场是在哈勒-维腾贝格马丁路德大学DAAD的学术研讨会上。

在演讲中,杨超通过讲解自己设计的融合了东西方文化的一些作品。结果所取得的效果都很好,大家讨论都很积极,尤其是DAAD学术研讨会上的那一场,讲座的讨论环节观众们很积极,非常成功。而且后来杨超收到DAAD寄给他的感谢信。

通过两次演讲,杨超发现西方人对中国文化非常感兴趣,而他的设计恰是将中国文化进行“翻译”后的作品,以使他们能够看得懂,并产生兴趣。这更加坚定了他做一个国际化设计师的目标。

结束了德国德留学后回到景德镇,为了不断提升自己的国际化设计视野,他联系世界一流的设计院校芬兰阿尔托大学,杨超结识了芬兰阿尔托大学艺术设计与建筑学院Marja Seliger教授,她的研究领域是品牌形象设计和城市户外广告。

杨超把设计作品发给她看,她很感兴趣,在她看来,杨超的这些设计项目的实践经验非常难得。于是,她建议杨超申请阿尔托大学的客座研究员,并赴芬兰进行设计研究,因为阿尔托大学艺术设计与建筑学院是全球最高设计学府。这对于给自己定位为做一个国际化设计师的杨超来说正是一个很好的学习机会。

2015年暑假,杨超被阿尔托大学聘任为客座研究员身份在阿尔托大学进行了中国品牌在赫尔辛基的现状研究,研究工作在Marja教授的指导下进行。研究工作结束后,教授希望他能够继续申请以博士生的身份留在阿尔托大学,对中国品牌的国际化设计进行深入研究。

对于这所世界顶级的设计艺术大学来说,每年招收的博士生很有限,该校视觉传达设计专业每年只招收1个博士生名额。

杨超通过自己的努力和客座研究员期间的出色表现,终于再次成为唯一的一位,成为了阿尔托大学的一名博士研究生,师从Marja教授。

设计作品屡获国际大奖,坚定了走国际化的设计理念

这些年来,杨超在设计创作中,从过去一直都在探索“什么是设计”“如何做好设计”“如何去做更多有实际价值的设计”等方向,开始转向专注于品牌形象的国际化设计。

在这些设计中,他注重将中国元素融入设计当中,并以当代视觉传达设计的手法来表达,这就是留学德国获得成功的在设计中对中国文化进行“翻译”,也就是国际化语言。通过让更多不懂中国文化的人能够理解中国的文化,从而接受中国的品牌、产品及其理念。当然,杨超眼中的中国元素不光是视觉上的元素,它还包括中国人的思想理念,对天地人和的认识等。

也正是因为杨超善于在设计中“翻译”中国元素,有来自意大利本土的品牌YIPPIER找到他为其做品牌形象更新设计。整个设计的过程是通过邮件来交流的,最终顺利地完成了这个设计项目,对方非常满意他的设计方案,很快更新了品牌的新形象。这再次说明,西方不拒绝中国文化,就看你怎么把它“翻译”成国际化语言。

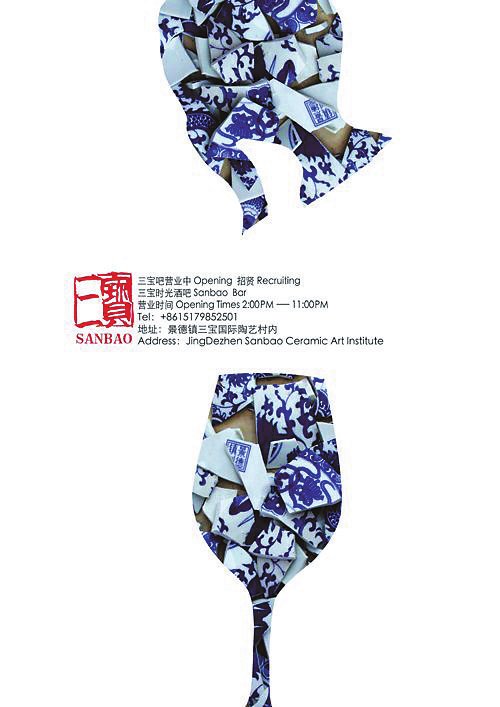

同时,杨超也非常注重将文化和艺术的东西运用在商业设计项目当中。由他主要参与设计的上海一家陶瓷文化主题餐厅,负责其中的陶瓷软装设计以及制作,整个设计分为陶瓷石榴装饰、陶瓷蝴蝶和“跨越千年的对话”陶艺墙三个部分。杨超结合自己多年对于景德镇陶瓷文化的理解,把中国特色的陶瓷元素恰到好处地应用在餐厅里,体现出了很好的视觉效果和亲和力,效果很好。今年6月,这个陶瓷文化主题餐厅设计作品在被誉为欧洲设计界的奥斯卡的意大利A Design Award国际竞赛中获得金奖。

A Design Award设计大奖赛是目前全球领先的最大型、最综合设计比赛,被国际平面设计协会联合会ico-D、欧洲设计协会BEDA所认可的国际赛事,也是ICSID(国际工业设计协会)、ico-D(国际平面设计协会)、ADI(意大利工业设计协会)的成员组织。

通过这样的设计,杨超更加坚定了自己的国际化设计理念。因为如果单单将传统的中国元素直接呈现出来是不合适的,因为很多传统古老的元素感觉已经不适应现代的审美观念了。现在设计师应当做的是用当代人的美学观念对传统的中国元素做再设计,再呈现,让大家更好的理解、接受和欣赏。

正因为杨超的国际化设计理念,让他的作品先后获得德国红点设计奖、意大利A Design Award设计大奖金奖、意大利佛罗伦萨艺术节优秀作品奖、中国国际广告节中国元素国际创意大赛金奖、全国设计大师奖金奖等国内外专业竞赛奖120余项。不仅如此,而且应邀担任波兰奥斯维辛政治海报双年展评委,他是首个华人评委。

寻找东西文化交叉同心圆,打通中国元素国际化通道

通过设计作品,杨超开始寻找中国文化的国际化语言传达功能。

杨超的早期作品通过中国文化的不同元素进行揉合和改变,来达到新的设计效果。

作品《CYCLE》就是一个代表。杨超运用到了太极轮回的概念,在表现循环利用水资源的主题上,并没有直接拿来太极图案就用,而是结合海浪纹设计出了新的“太极图”,新的视觉图形结合儒家文化概念来表现主题。而景德镇的陶瓷文化元素也是设计中的一个重要元素,将官窑、青花、陶瓷器形、宋体字、瓷都文化关键词等元素整合并视觉化运用在包装设计中达到了较好的效果。这个作品被大家所认可,在国内外设计竞赛中获得了很多奖。

很快杨超发现这远远不够,就开始探索通过中西文化的融合,体现在作品中从而表达中国文化,让中国文化走进西方人的视野。更好的办法,是要让中国元素通过国际化语言来讲述中国故事。只有这样,西方才会听得懂,看得明白,才会吸引过来,让更多的西方人了解中国文化,走进中国文化,这才是最好的一条途径。

在他的博士设计研究里面,因为尽管东西方由于文化和生活方式的不同,都有着各自的审美法则,但东西方审美却有很多共同之处。如何寻找东西方审美共存交叉的同心圆,体现到视觉传达设计的应用中?成为他研究工作的一部分,这能够帮助设计作品实现既表达了中国人的审美,又符合西方人的审美。

试想,如果用这样的方法去为一个打算走国际市场的中国品牌做视觉传达设计,那么这个品牌是不是既传达了中国文化精神,同时又能够更加容易的被西方消费者接受呢?

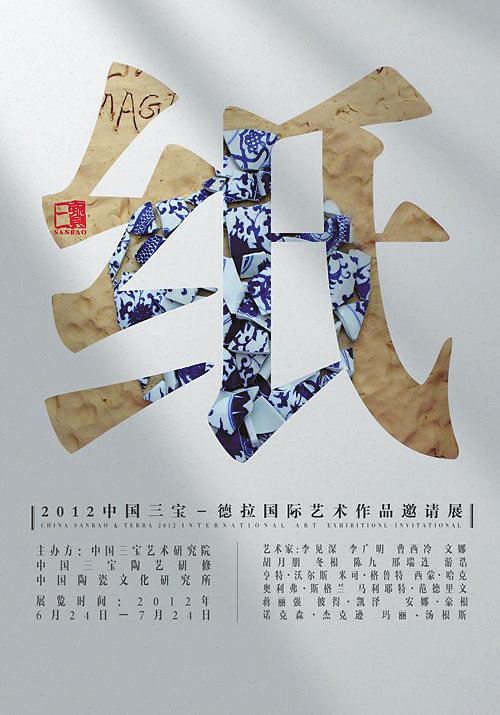

这样的交叉同心圆,在杨超的设计作品中得到了印证,这是他的书籍设计《China Says》先后获得了第9届美国洛杉矶IDA(International Design Award)国际设计奖金奖、意大利A设计大奖铜奖、全国设计大师奖金奖。这充分说明了,只要中国文化通过国际化语言,不仅美国人看得懂,意大利人也看得懂,我们中国人更加不用说了。

这件作品是杨超在2014年留德学习期间,在布伦瑞克美术院Braunschweig University of Art完成的。他大约花了两个月时间来制作,历经了学校的木工工坊、丝网印刷工坊、金属工坊、书籍装帧工坊四个地方最终得以完成。

这本书的内容是收集了他的设计工作室近9年的陶瓷主题图形设计,这些设计本来就是带有国际化语言的中国元素,它就像是一件可以展示的艺术品,更精彩的地方是它的阅读功能。

这本书在制作过程中,也出现了很多不满意的纸张页面和带有图形文字印刷在上面的木头板,后来他将这些“废料”都收集到一起,做了两个封条封存起来,于是这本“废书”成了整件作品《China Says》中不可缺少的一部分。展览的时候,将这本封条贴住的“废书”与成品的“好书”放到一起展出,这让大家都觉得非常有意思。

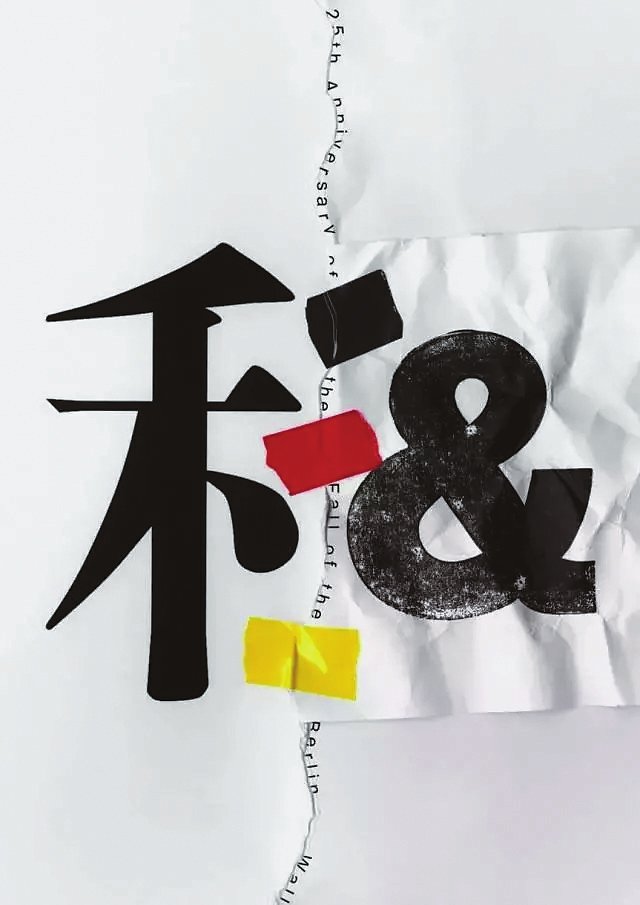

12月,杨超设计的作品《My Words》从全球6993件有效参赛作品中脱颖而出,成为法国Poster For To morrow国际海报设计竞赛10件获奖作品之一,这也是本届大赛唯一获奖的华人设计作品。

法国Poster For Tomorrow国际海报设计竞赛自2009年举办以来,至今已经连续成功举办了8届,是全球知名海报设计竞赛,该活动在全球五大洲举办过900多次展览和数百个研讨会、辩论会和获奖作品展览。

本次大赛的主题背景为针对欧洲难民危机,希望通过活动来吸引更多人对于欧洲难民的生活、居住、工作权利等问题的关注。

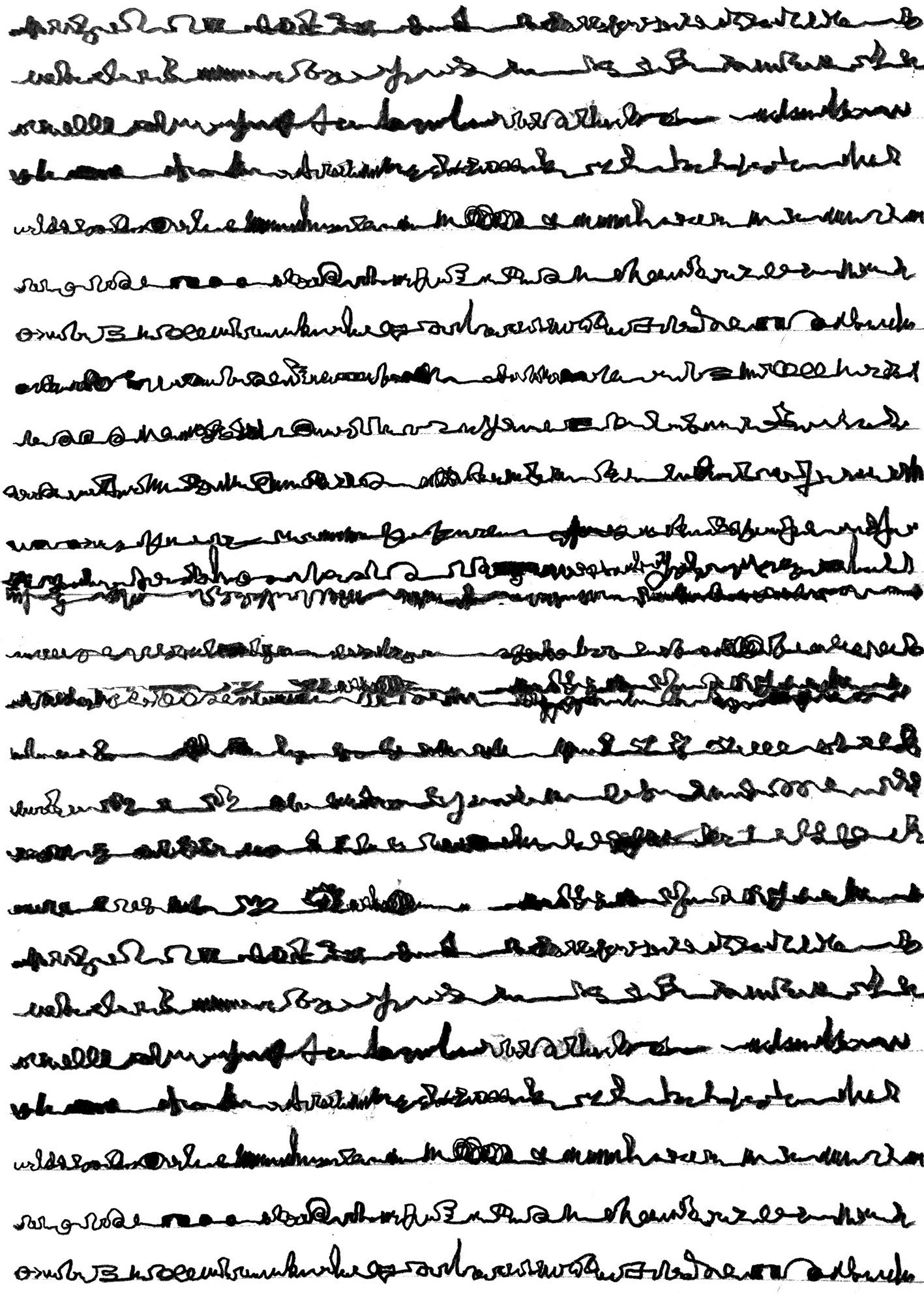

杨超获奖作品《My Words》的创作思路:海报的设计看似一篇文章,它像铁丝隔离网,它又像英文、伊朗文、印度文、中东国家文字满满的一篇文字,细看却什么话也没有说。这正是设计师对于在欧洲的难民所处的环境的同情,通过一件看不懂的“天书”海报准确地表达了难民们的现状,他们四处颠沛流离,他们敢说什么呢!

一件没有任何文字的海报作品能够在6993件参赛海报中脱颖而出进入前十名并获奖,这说明它的“国际化”身份能够很好的被不同国家的评委们认同,并能与他们对话。

杨超说,这就是国际化语言。杨超2017年1月加盟浙江传媒学院后,尽管还需继续赴芬兰读博,但是在回校教学方面,他依然延续近几年来一直在努力的方向,主要做到三点:一是自己作为一名设计师,不断通过设计项目来提高自己的设计能力,同时带着学生参与到设计项目中去;二是关注国际一线设计发展趋势,做国际前沿的设计研究,将这些一线的设计信息传递给学生们。组织学生们参加国内、国际的设计大赛,同时自己也参加国际设计大赛,并担任许多国内、国际大赛评委;三是将一流的设计师、设计院校和设计资源引进学校,以此来提升学校的国际化设计氛围。