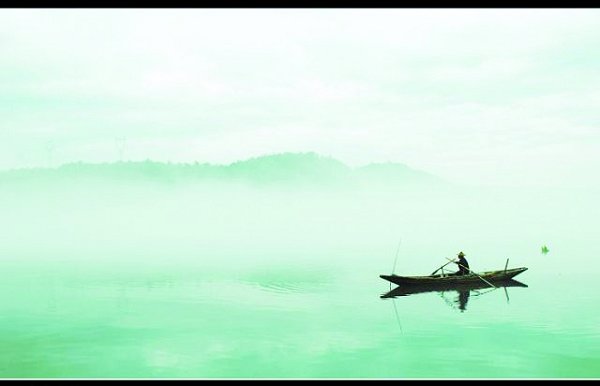

相忘于江湖

庄子之学好谈境界,现存篇章,其文虽异,其言纵乖,然归其旨要,皆为“境界”二字。庄子之言境界,多沉思翰藻,其中尤为善者,或推 《大宗师》“泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖”一句。庄子盖以此句言人情交往境界之分,今于兹不妨借此发挥,姑妄言之,搏诸君微颔一笑足矣。

世人解此句,多以为其中境界有二,即“相濡以沫”与“相忘于江湖”。然庄子既言“泉涸”,则隐隐中有“泉未涸”之意在前。泉未涸时,二鱼并游于泉。于人处,你是你,我是我,彼此分明,自是相安,可谓“君子之交淡若水”,但此种交往之下,二人宛若沟壑陈于前,又如风马牛不相及,往往纵有风情,意顾于彼,但这个“彼”却是真真切切在“我”之外,“彼”于我处而言不过是身外无数人之一。故如此相交未免生疏淡薄,纵终日相与,常白头如新。虽有“距离生美”之说,但此境界虽尽美矣,未尽善也。

泉涸之时,二鱼相处于陆,同病相怜之意起,亲近真切之感生,故相呴以湿,相濡以沫。

于人处,你是我,我是你,情投而意和,宛若形影。这层交往便亲近于前,大有“非你不可”

之意,甚至后人多以此言喻夫妻感情真挚,风雨同舟,殊不知其中藏有颇多难言之隐。鱼困于岸,生死须臾,相濡以沫,实是求生独径。试想一鱼处于涸,如何浸水于身?二鱼相处,则可相呴以湿,此情此景下,救彼如救己,看似相互帮助,实为自助而已。意有所至而情有所亡。究竟是情不知所起,一往而深,抑或是情不得已起,载苦载奔?恐是如鱼饮水,冷暖自知。至此境界,虽是彼此相通,生死相随,但互为桎梏,羁绊约束多矣,即使尽善,岂能尽美?

终于,当二鱼相呴不能,气息奄奄,昏昏迷离之时,它们不会怀念那相濡以沫的日子,却在奢求着一种解脱,解脱于江河湖海之中相忘彼此,这便是“相忘于江湖”。但是这里的“相忘”却非是日常所谓之忘却。它绝不是一种态度与情感上的转变。毕竟“相忘”作为全句之文眼,精神之所在,其境界远高于前,若只是这种情变,那我们不过是回到了“泉未涸”的岁月,这分明是精神上的倒退,又岂会带来境界上的升华?

故而当此境界落于人处,应是彼此不知你我,取消对待。情有所长而形有所忘,精神之上,彼此浑为一体,但又互不依赖,不相束缚。当彼此融为一体,如我无法用“我”来解释我,故不知何为你,而又何为我?自是相忘。一“我”之中,极默契而尽自由,顺自然而同平等。你一念起,我已身行。我一心起,彼则意通。所谓“二人活作一人”,便是如此。

如此二人,相视一笑即可莫逆于心,纵使终日背坐,不发一言,不行寸步,却如言尽天下之情话,踏遍万里之山河。即使某日彼此形体相别,却又仍如寸步未离,形影相随。哪怕一方身毁形陨,也不会有丝毫戚悲。因为自那一刻,彼此相融一体的最大窒碍终于泯去,“她”未曾离开,而是真真正正地回到了“我”这里,这便是“死如归”。庄子丧妻而鼓盆歌之,大抵如此!

我们每一天都在经历着七十亿分之一概率下的相遇,等待着一次可以奋不顾身跨过山壑的相识相交。会有一天,这份情感让你感到沉重,那时不妨接过彼此的酒杯,相忘于江湖,在最诚挚的情意下,游心于醇酿之中。