你有拖延症吗?

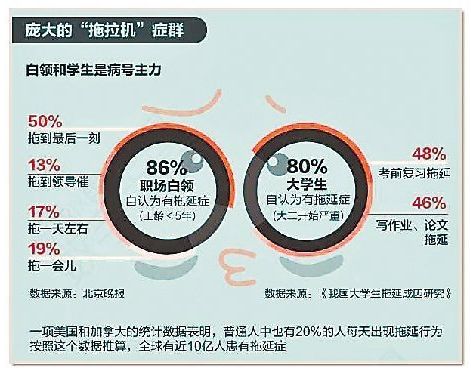

拖延症是一种普遍存在的现象。据一项调查显示,有近七成的大学生认为自己在不同程度上有拖延的症状,其中有近五成的学生认为自己有严重的拖延症状。拖延症患者往往给人一副表面看起来云淡风轻的乐天做派,其实内心往往内疚自责焦虑不安,甚至会发展成一味否定贬低自己的状态。什么是拖延症拖延症,英文为“Procrastination”,取“将之前的事情放置在明天”之意。即把应该及时采取的行动推迟到明天、后天、下周或者是之后的某一时刻。通常被视为“以推迟的方式逃避执行任务或做决定的一种特质或行为倾向,是一种自我阻碍和功能紊乱行为”。拖延症这个毛病,很古老也很现代,几乎每个人在生活当中或多或少都会表现出拖延的症状,这一症状多表现在生活小事中。虽集中表现于生活中的琐碎事物,但滴水可以穿石,日积月累,小小的拖延甚至会称为自我发展的绊脚石。

这些情形你大概不陌生:计划要交的论文或方案,虽然一早就定了完美的进度计划,但一直处于开头状态;给自己定的健身和读书计划,比如每天跑步半个小时,读书一个小时,最终总是因为各种各样的原因而没有执行;一张待收拾的书桌,杂物几乎淹没了重要的文件;甚至,拖到最后一刻才磨蹭着收拾远行的行李,风风火火一路狂奔去赶即将起飞的航班……这些熟悉日常,都烙有我们拖延的印记。

2001年诺贝尔经济学奖的获得者乔治·阿克洛夫在论文《拖延与顺从》中自爆拖延经历———他需要将一箱衣物从居住的印度寄往美国,因为预计需要用一个工作日处理,于是决定晚点儿寄,然而日复一日,本应在一个工作日后到达美国的衣物在印度度过了8个月的长假。“8个多月里,每天早上醒来,我都决心第二天一定要将箱子寄出”,他这样说,却一直没付诸行动。这是拖延症在极细微处的表现,阿克洛夫一直在提醒自己寄衣服,但却丝毫没有行动。

你有拖延症吗在大学校园中这类人十分普遍。记者在我校进行采访时,一名自称为“重度拖延症”的大一小伙儿说:“自己加入社团时间长了,做事拖很久的毛病更加明显。就像学长学姐分配一件事情,给我十天的时间去准备,这些看似充分的时间的利用其实尤为重要,我前五天或者前七天都想着先玩会,到时候再做,时间来得及,最后实在来不及做了就匆忙了结,这样做出来的成果质量肯定不会令人满意。”其实不止大一新生,作为“过来人”,一位大三同学说出了他的担忧。他认为每个人都有拖延症,比如说早上拖着不想起床,吃饭拖着不去食堂然后叫外卖,对于上课更是直到最后一刻才从宿舍出门,耽于玩乐,大一大二两年中大部分时间里的他都是如此。大三后他觉得自己一直这样让他很心慌,但却一直没法控制自己的拖延。

许多大四毕业生表示,时常提醒自己早点写毕业设计和毕业论文,却总是在截止日期前几天熬夜赶毕业设计或是毕业论文。毕业设计或毕业论文关系到毕业生能否顺利毕业的问题,是一项很大的工程,毕业生们心里十分清楚这并不是一天之内就能做好的,于是他们往往提前就制定好了计划要如何合理分配时间来完成这个项目,但制定好的计划往往被弃于书桌一隅。也许他们会像阿克洛夫那样时时提醒着自己,却终因行动力不足而致在截止日期的前几天熬夜赶写毕业论文和毕业设计。为什么人们会拖延有一小部分人认为自己多年以来的拖延症归根结底是因为懒惰。他们认为:拖延症跟懒其实并没有实际的分别,所以就算当某件事情的截止日期迫在眉睫,他们也依旧能够保持自己的节奏,不慌不忙。对于“拖延”一事,秉承着玩乐至上理念的这少数人并不感到愧疚或者是自责,他们反而不会去拖延生活中与享受一词相关的任何事情。他们生活的信条是“拖延并享受着”,认为人生无须顾忌那么多外在成绩,所以也就无需想办法改善自己的拖延症。

多数的受访对象均能够意识到自己的拖延症,他们认为“拖延”与“懒”其实是有着本质区别的,“拖延”是暂时不想做一件事情,而“懒”则是在以后的所有时间里都不会去碰这件事情。在这部分群体当中,他们曾经对自己拖延症状的改善做过一些努力:列计划表、事情到手后立马着手,让自己事情变多或者是适当地给自己压力等诸如此类的应对自己“拖延症”的措施。

这些生活中的常发事件,折射出的却是拖延症患者最常见的“病状”———只想不做。导致此情况出现的因素除了行动力不足外,我们大脑的构造也影响着拖延症患者的表现。在TED演讲《拖延症患者的脑子里都装了些什么?》中演讲者提到,每个人大脑中都有一个“理性决策人”,他掌管着我们做出的每一个决定。而同时,人们大脑中也有一只“及时行乐的猴子”。这个及时行乐的猴子并非你希望控制方向盘的人,它完全生活在当下,没有过去的记忆,也没有未来的概念。它只关注两件事:简单和开心。就是这只猴子,时常在你的“理性决策人”认为“这是一个工作的好时候时”对他说“不”,这是人性使然,我们都该真实地活着,活出自己想要的模样。但凡事都讲究个度,超过这个度,再多的人性理由这时也不再是理由,早已成为了逃避现实的借口,慵懒不负责的托辞了。换句话说,我们自我管理远远不够,对自我的约束也渐渐趋近于无,目标也逐渐渺小甚至于无。感性战胜理性在此看来,不见得是好事了。

现如今,互联网飞速发展,它在给我们的生活带来极大便利的同时,也分散着我们的注意力。我们身上拖延的毛病因互联网的发展而被不断放大。拖延已经成为个体身上普遍存在的行为现象。另外,受到人际环境和网络环境的影响而趋向于短暂性地逃避任务,而在这样的信息大爆炸时代,我们总是会浏览着名帖,一遍又一遍的刷着朋友圈,从而忘记自己的任务。然而,拖延形成的更深层次的原因在于我们自己,拖延者害怕犯错误,害怕自己所做的事情得不到人们的认可,或者对任务完成后带给自己的好处期望太高。

不论是那只“及时行乐的猴子”,还是占据生活大部分时间的互联网,都构成了拖延症得以存在的重要理由,而拖延症对我们的生活及自身的发展都有着消极的影响。拖延有哪些危害“拖延”作为推迟执行任务的行为,容易使人产生焦虑,自责的负面情绪。这种焦虑大多来自做出决定开始或完成一项任务;但在拖延的过程中,拖延者心中经常会有个声音喋喋不休“你知道你不该这样做”,出于个人的压力、担心引起别人失望而自责以及个人效率的降低,这些因素综合起来,往往会加剧拖延和情绪焦虑,形成一个恶性循环,过山车般起起落落的心理状况仍难免对生理产生影响。事实证明,患有拖延症的人们比正常人患身体疾病的概率要高。拖延症除了影响身体健康外,对个人的发展也会有严重的影响。

拖延症患者中鲜有对所有事情都拖延之人,大部分拖延患者都表现在自己不喜欢做的事情上。这样做于自身的全面均衡发展而言显然是无利的。当自己经常因拖延而不能按时完成某项工作的时候,就会变得不自信,甚至会怀疑自己的能力,由此个人性格也就可能变得自卑。如何应对拖延症所以,为了让更多的人能够深刻认识到自己的拖延症,并能远离拖延症,下面对如何克服拖延症给大家一些建议。首先,都说梦想是一切行动的马车,没有梦想谈何行动,更别说什么“拖延”了。所以克服拖延症的要务之一是要坚持梦想,在忍不住想要拖延的时候将梦想拿出来激励自己,这样我们才能更加坚定地往前走去。

其次,学会与自己的拖延症相处,不难发现,在用内疚、自责等负面情绪抵御拖延症时,我们很容易陷入“拖延———自责———更严重的拖延”这样的怪圈。要记住,那个上进的你和那个堕落的你都是你。因此在拖延的时候我们更应当学会与自己谈判协商,给自己一定程度的压力,也要给自己喘息的机会。

另外,在完成多项任务时,把困难的任务列在任务表的最前面,此时为了避免去完成任务清单前面的任务,人们就会努力去完成清单后面的任务,而一旦进入了工作状态之后,继续完成困难程度较高的任务,也就显得容易起来了。把困难的事情排在清单前面,利用自己的内疚和自责去完成简单的任务并以此进入工作状态,是对付拖延症的重要方法。

在完成某项庞大的任务时,有意识地用百分比来表示任务积累程度也不失为对付拖延症的一个有效手段。做任务积累一方面可以让自己了解到任务完成大概到何种程度、另一方面同样也能在看见百分比逐渐增加的过程中获得一种进步感,以此增强并培养自己的信心。

最后,关于克服“拖延症”的措施,前面提到的TED演讲和受访的大三学长也给出了“多给自己截止日期”的建议。有过拖延症状的同学不难发现,在拖延后期,任务截止日期之前的一段时间里,自己常常犹如灵感迸发,能够在很短的时间之内完成需要长时间准备的“大工程”。由此可见,要想人为治疗拖延症,做事不忘给自己截止日期同样是一个很好的措施。

无论我们怎样拖延,有些事情终究是我们无法逃避的,拖延是每个人身上都存在的弱点,它在我们的生活中安营扎寨。拖延有利有弊,但对我们大多数人而言是不利的。为此,我们更需要做出行动来对抗拖延。明日复明日,明日何其多。我生待明日,万事成蹉跎。明日很多,今日却弥足珍贵。就算是有些看似并无“截止日期”的事情它也永远有一个隐藏的deadline。你想要学一门语言、想去世界各地看看、想要减掉五公斤、想要今天早点睡,而这一类看似没有“截止日期”的事情,最多不过就是你人生的长度。学会梳理自己的日子,给所有事情人为的添上一个截止日期,催促自己,想成就的事情就要抓紧,否则过去了就是过去了,没有挽回的余地。

所以,我们需要渐渐重新审视自己,意识到拖延症带来一系列连锁反应,每天都试着列一个计划表。珍惜时间,专心做事。坦荡荡地活出真正的自我,我们可以拥有适当的小懒惰,但坚决抛弃拖延症,把握住时光,整理好心情和行囊,重新上路!