烽火中探索 颠沛中求知

华中大学毕业论文的那些故事

烽火中探索 颠沛中求知

2006年,在我校校友会的组织下,已退休的化学系教授张泽湘和其他六位老教授组成回访团,循着旧日的足迹,再次回到云南大理喜洲,抗战西迁时华中大学办学的地方。老教授们平均年龄都在八十岁以上,但谈起当年的读书时光,仍是眼里发着光。张泽湘说:“我人生最美好的一段时间都在这里度过。”当年从华中大学毕业时,张泽湘23岁,毕业论文是全英文的《以新工艺配给的氢氧化钠分析》,今年他已经95岁了。

他们求学的年代,是个不幸的年代,战火不断,物资贫乏;但那也是个幸运的年代,良师益友,精神富足。那个年代离我们很远,远的是时空的距离;那个年代又离我们很近,近的是对知识的求索,对文脉的传承仍在继续。

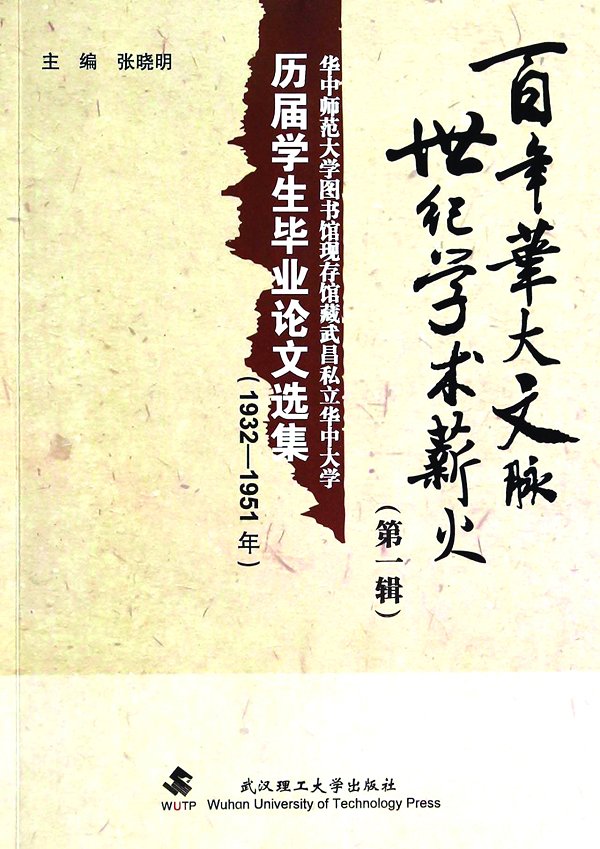

在《百年华大文脉 世纪学术薪火》(第一辑)中收录了我校图书馆现存华中大学1932—1951年间学生毕业论文七篇及论文详目295条。这295篇论文中有286篇现完整保存于我校图书馆,9篇藏于我校档案馆。主编张晓明毕业于我校英语系,在图书馆工作了近二十年。为了这本书的出版,张晓明已经做了十多年的准备,终于在2013年完成,那时张晓明已临近退休。

从被垫脚底到“重见天日”

“做成这本书,可以说是圆了我多年的梦。到现在,也算是对学校,对后人,也对自己有了个交代吧。”张晓明这个梦,开始于一次失败的会见外宾的经历。2000年左右,一群来自台湾的学者来到我校,希望了解一些华中大学时期的资料。那时,学校老图书馆正在改建。资料室里,工人们正在牵线吊灯。因为房顶太高,工人们便就地取材,将旁边架子上的几摞本子垫在脚下。“就垫在脚下啊,当废纸一样。”时至今日,张晓明回忆起来仍是又气又恨。“那么珍贵的纸页上,又是灰又是鞋印的。就是因为不了解这些毕业论文的价值,他们就把它当作废纸样垫在脚下。”

早在60年代,这批无比珍贵的文献资料就经历过一次劫难,差点被付之一炬,“多亏了当时图书馆的老同志们,这些论文才得以完成保存下来。”张晓明说。时任图书馆采编部主任汪大邦,将这批毕业论文和其他珍贵文献一起存放到书库里,并决定将书库入口全部封死,不允许任何人进入。295篇华中大学时期毕业论文,就这样完好无损的被保存了下来。

之后书库解禁,大批文物得以重见天日,但这批文献却不知怎的被人遗忘在了资料室的角落,直到那次阴差阳错的改建,那次失败的会见经历,才让这批文献又出现在人们的视线里。

之后张晓明被委任负责这批论文的整理。“当时心里很高兴啊,也觉得自己不能辜负老同志的嘱托和信任,一定得把事情做好。”张晓明说。从2000年到2002年,张晓明就在逸夫院图书馆(现科学会堂)四楼,自己那间六平方米不到的小房间里,将满满几箱的论文资料一本本打理干净。“旧纸张很脆弱。除灰的时候,我就用干抹布蘸水一点点的擦,不敢用大力。想起前辈们当年收集和保存的不易,就觉得这是自己该做的事情。”张晓明回想到。

当时新老图书馆正在进行大批书籍的搬迁工程,人手紧缺,张晓明也找不到可以帮上忙的人手,便一个人打包了满满几箱的论文资料,叫了一辆车,好几个来回,终于将论文资料全部搬到了自己的办公室。

经过两年时间,在2002年9月,张晓明最终完成了共计295篇论文的整理工作,完成了近40页的论文详目,那时的他心里已经有了一个梦,希望有一天能将这些论文出版成册,让更多的人读到,而不是将之收藏在图书馆某个无人知晓的角落,就如同它们之前那六十多年默默消逝的岁月。

从毫无头绪到汇编成册

在做好详目之后,一次偶然,张晓明遇见了章开沅老先生,便谈起了自己做的这件事。老先生听了之后很是欣赏,称赞这是一件很有意义的事。章开沅的鼓励让张晓明坚定了自己一路做下去的想法。“但那时还不知道具体应该怎么做,找不到方向。”张晓明回忆说。

从九十年代起,张晓明便作为访问学者先后到美国、英国、加拿大学习,实地考察了很多高校的论文管理、保存和利用情况。在哈佛大学教育学院的图书分馆里,他发现,自学校培养硕士、博士生以来,历届学位论文的呈交本都是排列有序的收藏着,这些论文各自被装订成册,按时间顺序分门别类、用同一种规格和装帧模式装订,规范排列在一起展示,供师生使用。

好友周洪宇的一次建议,让张晓明真正找到了方向。周洪宇有次来他办公室,看到了张晓明整理的华中大学时期的论文资料,这位师从章开沅的历史学博士,提到了知名学者葛兆光,在1998年也出过一本关于三十年代清华大学的论文选,推荐张晓明看看。葛兆光与自己类似的经历,让张晓明有了方向。

从2002年到2012年,历经近十年,张晓明终于找到了自己想要的东西。自此开始,他花了一年多时间,和刘静、林玲、戴詠等同事一起将挑选的七篇论文全部打字输入成电子文档,合辑成近四百页,共计65万字的书。其间,工作人员需要完成繁体字转简,数字格式规范化,韦氏音标的考据等多项繁琐而关键的任务。

“那时候主要面临的困难就是是资金和时间。”张晓明说,一方面希望能在2013年华师校庆前完成;另一方面,仅凭他个人,无力负担高额的印刷费用。“当时编这本书完全是出于义务,没什么酬劳的。”所幸,张晓明最终通过校友姚民婵筹到了印刷的资金。四万元,印刷近千余册,张晓明将这些书中的大部分都捐给了国家博物馆、一些知名高校的博物馆和华师图书馆。

四万元印刷资金来自我校77级外语系校友姚民婵,在俄罗斯做外贸的她主动提供资助。提起这次“拉外联”的经历,张晓明还有些不好意思。但事实上,全体编书人员包括张晓明个人在内,都没有得到过分文报酬,所得资助也全数投入了印刷。

当时时值校庆110周年,华师本校的出版社工作任务繁重,张晓明只好找到了武汉理工大学出版社。在这本书的前言中,张晓明特别感谢了责任编辑吴正刚,在刊印最关键的阶段,是两人的不断磨合才造就了最终的成品。那段日子是武汉最热的时候,但即使条件艰苦,编书团队仍一直坚持着,直到最终成书。

从艰苦探索到文脉传承

张晓明在讲解毕业论文详目时提到,很多学生的研究都是和当时的现实生活有关的,比如安字明在1940年六月完成的《喜洲经济概况调查》,吴庆和在1943年完成的《喜洲物价之研究》、徐履敏在1946年完成的《华大同学生活费调查》、刘维樱在1948年完成的《云南宣威火腿之研究》。

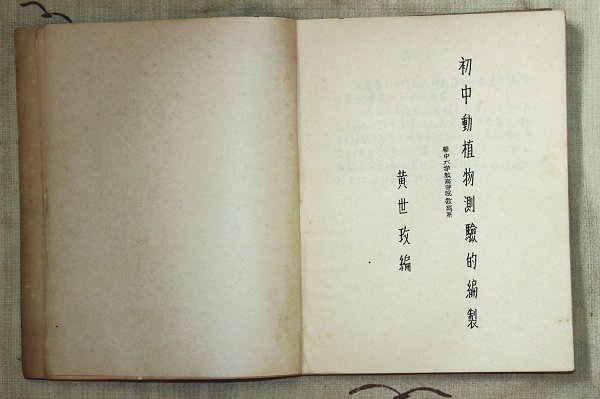

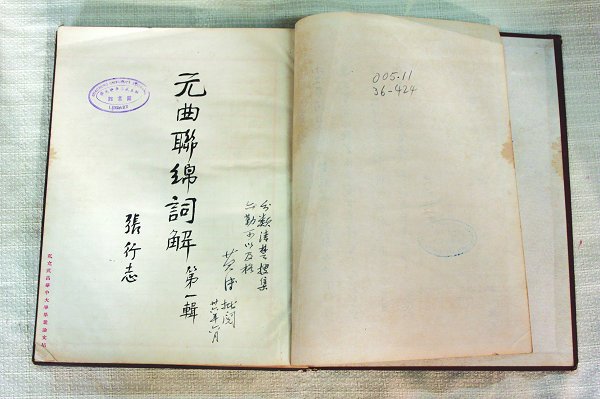

此外,虽然有着设施条件的限制,学生们的毕业论文中也不乏考究的实验发现成果。比如梅鹤立在1939年7月完成的《天空电离层及其有关之效应》,这篇长达204页的论文为全英文写成。作为一所教会大学,华中大学当时的英文教学成果显著,在收录的295篇论文中,有很多参考资料都来自于英文文献,超过半数的论文是由英文写成。

虽身在西南边陲,与外界隔离,许多学生仍十分关心国家局势,努力用自己的学识为国家未来发展,如杨宾樵在1939年完成的《中国乡村建设运动之回顾和前瞻》,在序言中,他写道:“处今之时,欲谋国家之健全,民族之复兴,非从基本着手,首言乡村建设不可。”其中对于合作运动的反思以及提出的改良和促进方案对于如今的中国农村建设仍然具有相当的借鉴意义。而陈钱熙所做的《报纸油墨去除法》则是通过对报纸纸张的重复利用的研究,很好的缓解了纸张资源的紧张状况。

书中整理的大部分论文,都是华中大学西迁时期所作。“我在编书的时候就想,他们那时候,条件比我们现在艰苦多了,那些学生们还能做出这么好的论文,那我们现在的学生呢?” 张晓明说。

信息化时代下,学生可以通过云课堂查阅课件,线上交流讨论问题,而线下,图书馆有大批参考文献书籍可供借阅。通过网络,可以了解全球最新科研资讯,查阅到海量学术文献资料。而在华中大学时期,学生所面临的不仅是参考资料的贫乏,生活条件的恶劣,还有辗转迁徙的不安与劳顿。

那时,在华中大学在时任校长韦卓民的带领下,两度西迁,费时数月,行程八万里。迁徙途中,白天正常的教学活动难以维持,而夜间也时常遭受炮弹的轰炸。成功迁到云南大理喜洲办学后,虽然暂时远离的炮火的侵袭,但在一个完全陌生和闭塞的环境中,开始高等教育事业,其困难程度也是难以想象的。刚开始时,生活物资极度贫乏,与外界联系几乎中断,条件十分恶劣。

“我想做的就是,把这些前辈们的成果很好的编印下来,展示给后辈们,让他们了解那个年代,了解我们学校的历史,这些就是最好的证明。”张晓明说:“如果可以的话,希望能继续一辑一辑的做下去,直到所有论文都整理完。”